用户通过卡盟平台刷赞真的能获得真实点赞吗?这个问题直击当下社交媒体生态中的核心矛盾——当数据可以明码标价,我们追求的“点赞”究竟是真实的认同,还是冰冷的数字游戏?要回答这个问题,必须先拆解“卡盟平台”的运作逻辑,再辨析“真实点赞”的本质,最后才能看清刷赞行为背后隐藏的真相。

卡盟平台,全称“卡片联盟平台”,最初以游戏充值卡、虚拟商品交易为主,后逐渐延伸至社交媒体数据服务领域。这类平台本质上是一个资源中介,连接着“需求方”(想快速提升点赞数的用户)和“供给方”(掌握批量账号资源的团队)。供给方通过技术手段或人工操作,在抖音、微博、小红书等平台上注册大量“僵尸号”或“养号”,这些账号看似普通,实则由程序控制或兼职用户操作,专门用于完成点赞、关注、评论等任务。当用户在卡盟平台下单购买“1000个赞”后,平台会通过接口或人工操作,将这些任务分配给供给方的账号,短时间内让目标内容获得大量点赞。这套流程看似高效,却从一开始就背离了“真实点赞”的核心逻辑——即真实用户因内容价值产生的主动互动行为。

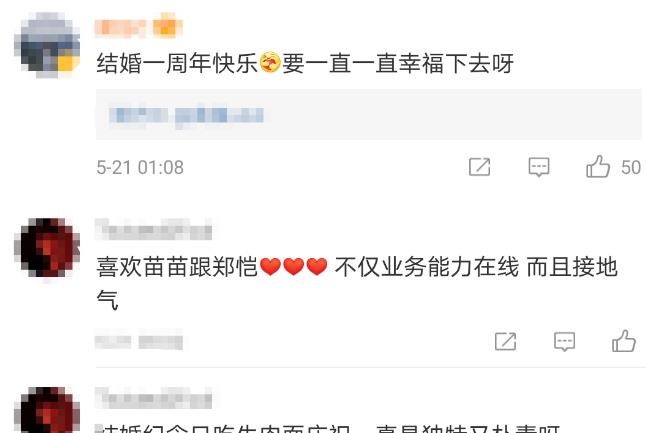

那么,“真实点赞”究竟是什么?它不是简单的数字叠加,而是用户在浏览内容后,基于情感共鸣、信息获取或价值认同,主动点击“赞”按钮的行为。真实点赞往往伴随着“用户画像”的匹配性:比如美妆内容获得女性用户点赞,知识类内容吸引学生或职场人点赞;也意味着“行为痕迹”的自然性:用户可能先浏览视频、停留数秒、看完再点赞,甚至结合评论、收藏等行为形成“互动链”。更重要的是,真实点赞能带来“涟漪效应”——点赞用户的社交关系链中,其他好友可能因看到点赞推荐而关注内容,形成二次传播。而卡盟平台的刷赞,恰恰在这些核心要素上全面“失真”。

从技术层面看,卡盟平台的点赞行为本质是“批量指令执行”,而非真实用户的自主选择。供给方的账号多为“养号”而来,通过批量注册、模拟基础操作(如关注、浏览)来规避平台检测,但这些账号缺乏真实的用户行为轨迹:它们不会主动浏览其他内容,不会在不同时间段互动,更不会形成个性化的兴趣标签。当这些账号集中为同一内容点赞时,平台算法很容易识别出“异常行为模式”——比如点赞时间集中在凌晨、账号地理位置高度重合、点赞后无任何后续互动等。此时,这些点赞不仅不会被判定为“真实”,反而会被系统标记为“无效数据”,甚至触发内容降权、限流等处罚。

更关键的是,刷赞无法带来真实点赞的核心价值:用户信任与商业转化。在社交媒体生态中,点赞数常被视为内容质量的“信号”,但当这个信号可以被购买,其公信力便荡然无存。品牌方在评估达人合作时,早已不再单纯看点赞数,而是会分析“互动率”(点赞/评论/转发比)、“粉丝画像匹配度”“用户评论真实性”等指标。一个拥有10万点赞但评论区全是“感谢刷赞”或无意义符号的内容,其商业价值远不如一个只有1万点赞但评论区充满用户深度讨论的内容。刷赞制造的“虚假繁荣”,不仅无法吸引真实用户关注,反而可能因数据异常导致账号信誉受损,最终“赔了数据又折兵”。

用户选择刷赞的动机,往往源于对“数据价值”的误解:认为高点赞能带来算法推荐,吸引更多自然流量。但现实恰恰相反。各大平台的核心算法逻辑是“用户行为留存”,即优质内容能引导用户长时间停留、互动,从而获得更多推荐。刷赞产生的虚假互动,无法提升用户停留时长,反而可能因数据异常被算法判定为“低质量内容”,导致推荐量断崖式下跌。抖音、小红书等平台近年来持续升级“反刷量”算法,通过AI识别异常账号、分析用户行为路径、建立“内容-用户”匹配模型,让刷赞行为越来越难以遁形。许多用户刷赞后不仅没获得流量,反而遭遇账号限流,甚至被封禁,这正是对“数据造假”最直接的惩罚。

从行业趋势看,社交媒体正在从“数据竞争”转向“内容竞争”。当用户越来越反感“注水数据”,平台越来越重视“真实互动”,刷赞的生存空间正被不断压缩。真正能获得真实点赞的,永远是那些提供有价值内容、引发情感共鸣、解决用户痛点的创作者。无论是知识博主输出的干货,还是生活博主记录的真实日常,抑或是品牌方传递的优质产品信息,只要能触达用户内心,自然会收获真实的点赞与传播。这种“真实点赞”,不仅数据稳定、不会触发平台处罚,更能沉淀忠实粉丝,实现商业价值的长期增长。

归根结底,用户通过卡盟平台刷赞,本质上是用短期数据造假换取一种“虚假的满足感”,却牺牲了账号的长期发展潜力。真实点赞从来不是“买”来的,而是“做”出来的——通过深耕内容、理解用户、真诚互动,才能在社交媒体的生态中赢得真正的认可。与其沉迷于数据的泡沫,不如回归内容创作的本质:当你能为用户提供价值,真实点赞自然会不请自来。