在数字营销蓬勃发展的今天,“电脑开小号刷赞”现象已成为社交媒体生态中一个不可忽视的议题。这种行为指的是用户通过创建虚拟账号,利用自动化工具或人工操作来批量增加内容点赞数,其背后折射出复杂的社会与技术动因。刷赞行为的泛滥,本质上是算法经济与人性弱点交织的产物,揭示了数字时代影响力焦虑的深层根源。 本文将从多维度剖析其成因,探讨这一现象如何影响网络生态,并提出应对之道。

电脑开小号刷赞的核心驱动力之一,在于社交媒体平台的算法机制。现代平台如抖音、微博等,往往将点赞数作为内容分发的重要指标,高赞内容更容易获得优先曝光。这催生了“刷赞行为”的盛行——用户或营销者通过创建小号(即虚拟账号),模拟真实用户互动,以人为方式提升点赞量。例如,一个品牌在推广产品时,可能使用自动化软件批量生成小号,集中点赞其宣传视频,从而欺骗算法系统,获得更多自然流量。这种操作不仅成本低廉,还能快速建立虚假热度,反映出平台规则与用户需求之间的矛盾。算法追求效率,却无意中助长了这种扭曲的竞争,使得“电脑开小号刷赞”成为部分人获取优势的捷径。

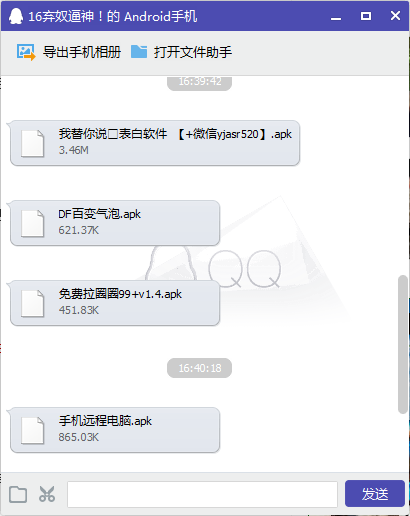

经济利益的诱惑是另一个关键原因。在数字营销产业链中,点赞数直接关联商业价值,高赞内容能吸引广告商、提升品牌溢价。企业或个人为快速见效,往往选择外包服务,通过“虚拟账号点赞”来伪造数据。例如,小红书上的博主可能雇佣团队刷赞,以增加粉丝信任度,进而变现。这种“小号操作”背后是庞大的灰色市场,涉及软件开发、账号租赁和流量交易,形成了一条完整的利益链。经济压力下,许多用户将刷赞视为投资行为,期待短期回报,却忽视了长期信誉的损害。这种现象凸显了数字营销中的功利主义倾向,也暴露了监管漏洞。

心理层面的因素同样不可忽视。社交媒体的即时反馈机制强化了用户的虚荣心,点赞数成为衡量个人或品牌影响力的标尺。许多人陷入“点赞焦虑”,担心内容无人问津,于是通过“自动化点赞”来寻求心理安慰。从众心理也驱动行为:当看到他人刷赞成功,个体容易模仿,形成恶性循环。例如,年轻用户在Instagram上刷赞以维持“完美人设”,反映出数字时代的身份焦虑。刷赞行为不仅是技术操作,更是心理防御机制,用户借此在虚拟世界中获得存在感。 这种心理动因与平台设计的“点赞文化”相互强化,使“电脑开小号刷赞”成为一种普遍的社会现象。

应用场景的广泛性进一步推波助澜。刷赞行为在多个平台生根发芽,如抖音的短视频营销、微博的热门话题炒作,以及电商平台的商品评价刷量。在这些场景中,小号操作被用于快速提升内容权重,抢占流量高地。例如,一个电商卖家可能用电脑批量生成小号,给自家商品刷赞,以欺骗消费者。技术的普及降低了门槛,自动化工具如脚本软件让“点赞刷量”变得轻而易举,普通用户也能轻易上手。这种应用不仅限于商业领域,个人用户也用于社交竞争,如朋友圈或群组互动。场景的多样化使刷赞行为渗透到网络生活的方方面面,成为数字互动的“潜规则”。

趋势方面,随着人工智能的发展,“电脑开小号刷赞”正呈现智能化和隐蔽化的趋势。AI技术能模拟真实用户行为,生成更逼真的小号,使平台检测难度增加。同时,平台算法的升级也促使刷赞手段不断进化,从手动操作转向高度自动化。例如,一些服务提供商利用深度学习模型,动态调整点赞频率,避免被识别。这种趋势反映了技术博弈的持续,但也带来了新挑战:虚假数据泛滥,削弱了平台生态的真实性。刷赞行为的演变,体现了数字工具的双刃剑效应,既便利了营销,也威胁了网络信任。 未来,若不加强监管,这一现象可能愈演愈烈,影响整个社交媒体的健康。

挑战与影响不容忽视。刷赞行为对平台生态造成严重侵蚀,它扭曲了内容分发机制,使优质内容被淹没在虚假数据中。用户层面,长期依赖刷赞会导致真实互动能力退化,形成“数据依赖症”。社会层面,这种行为助长了浮躁风气,削弱了网络诚信。例如,虚假点赞可能误导公众舆论,在事件传播中制造泡沫。更深层地,它反映了数字监管的滞后,平台虽在打击,但技术更新速度往往跟不上作弊手段。这些挑战呼吁多方协作:平台需优化算法,用户需提升媒介素养,社会需建立更完善的规范。

面对“电脑开小号刷赞”的复杂性,解决方案需多管齐下。首先,平台应加强技术投入,利用AI识别异常点赞模式,并实施透明的内容评分机制。其次,用户教育至关重要,引导公众理解真实互动的价值,抵制虚荣驱动。政策层面,可借鉴国际经验,制定针对虚拟账号的监管法规,打击灰色产业链。刷赞行为的根治,不仅在于技术堵截,更在于重塑数字文化,倡导以真实连接取代虚假繁荣。 只有这样,才能维护一个健康、可持续的社交媒体环境,让影响力回归本质。