在抖音的流量池里,一个看似简单的行为——男朋友频繁点赞美女视频——常常成为亲密关系中的隐形导火索。这种操作背后,既不是简单的“好色”二字可以概括,也不是对现有感情的背叛,而是算法逻辑、男性心理、社交需求与数字时代情感边界交织的复杂产物。要理解这一行为,需要拆解其背后的多重维度,而非停留在道德批判或自我怀疑的表层。

抖音的算法机制,首先为“点赞美女视频”提供了温床。作为以视觉内容为核心的短视频平台,抖音的底层逻辑是“注意力经济”。美女视频——无论是颜值出众、身材优越,还是通过滤镜、剪辑强化视觉冲击——天然具备更高的完播率、点赞率和评论率。算法会敏锐捕捉这些高互动数据,将此类内容持续推送给可能感兴趣的用户。对于男性用户而言,这种推荐并非刻意“猎艳”,而是算法对“高刺激视觉内容”的精准投放。当系统不断推送“美女”标签的视频,用户的浏览路径被无形塑造,点赞行为从“主动选择”逐渐变成“被动响应”。就像在超市里,货架总把最显眼的商品摆在你眼前,抖音的算法也在用流量逻辑,让“美女视频”成为用户手机屏幕里的“常客”。

从男性心理层面看,点赞美女视频本质上是“审美偏好”与“多巴胺奖励”的共同作用。进化心理学研究表明,男性对视觉线索的敏感度普遍高于女性,这种偏好源于远古时期对“健康繁殖信号”的潜在关注——在进化视角下,对称的面容、匀称的身材往往与良好的基因相关联。尽管现代社会早已超越了单纯的繁殖需求,但这种“视觉审美偏好”仍以潜意识形式存在。抖音的美女视频恰好满足了这种偏好:用户无需付出社交成本,就能在几秒钟内完成“视觉欣赏”。而点赞行为本身,会触发大脑的奖励机制——每一次点击,都是一次“多巴胺小剂量释放”,带来短暂的愉悦感。这种“低成本、高回报”的刺激,容易形成行为依赖:就像刷短视频会让人上瘾一样,点赞美女视频也成了一种无需思考的“即时满足”。

更深层次看,这类行为背后藏着“虚拟社交替代”的心理需求。在现实社交中,男性往往被社会规训为“要压抑情绪、保持理性”,尤其在亲密关系中,他们可能较少表达对“美”的直接欣赏。但社交媒体提供了一个匿名、低风险的出口:点赞美女视频,既满足了“被吸引”的本能,又不必承担现实社交中的“压力”——比如被伴侣质疑“你为什么看她”,或是被他人认为“轻浮”。这种“虚拟互动”成了现实社交的“替代品”:用户通过点赞,完成了一次“隐秘的社交表达”,既确认了自己的审美偏好,又避免了现实人际关系的复杂博弈。尤其在生活节奏快、社交圈狭窄的当下,这种“低成本的情感代偿”对部分男性而言,成了缓解压力的一种方式。

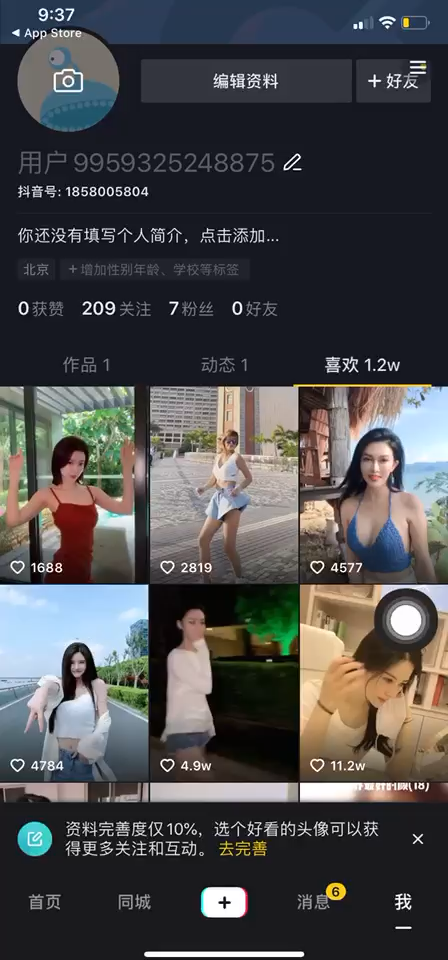

值得注意的是,点赞行为还与“自我认同”和“群体归属”密切相关。在社交语境中,点赞热门美女视频有时是一种“身份标签”——比如朋友间开玩笑“你居然没点赞这个美女,你审美不行”,或是通过点赞与群体保持“共同话题”。这种“群体认同”的需求,会让男性在无意识中参与点赞行为,以证明自己“跟得上潮流”或“不落伍”。同时,点赞也是一种“自我确认”:当用户看到大量同类视频获得高赞,会下意识认为“我的审美是主流的”,从而强化自我认同。这种心理机制,让点赞行为超越了单纯的“欣赏”,成了个体融入数字社交群体的“通行证”。

那么,这种行为是否必然伤害亲密关系?答案藏在“边界意识”与“沟通质量”里。如果双方对“数字行为边界”没有共识——比如一方认为“点赞美女视频等同于精神出轨”,另一方觉得“这只是正常审美”——那么点赞就可能成为冲突的导火索。问题的核心不在于“点赞”本身,而在于双方是否理解行为背后的心理逻辑,以及能否在此基础上达成共识。例如,有的伴侣会明确表示“我不介意你看美女,但不要频繁点赞,让我觉得不被重视”;有的则认为“只要不私下联系、不越界,点赞只是消遣”。关键在于将“隐秘行为”转化为“公开沟通”,用理解替代猜忌,用边界替代指责。

在数字时代,亲密关系的挑战早已从“现实中的第三者”延伸到“虚拟里的隐形互动”。男朋友点赞美女视频,既不是道德瑕疵,也不是感情危机的信号,而是算法、心理、社交共同作用的结果。面对这种行为,与其陷入“他是不是不爱我了”的内耗,不如尝试拆解其背后的逻辑:是算法的投喂?是本能的偏好?还是社交的替代?唯有理解这些动因,才能在数字浪潮中为亲密关系建立健康的“防火墙”——不是禁止点赞,而是通过沟通划定边界,让社交媒体成为关系的“润滑剂”,而非“撕裂器”。毕竟,真正的亲密,从来不是控制彼此的每一个点击,而是理解行为背后的每一份需求。