留言点赞刷票平台的使用正在成为社交媒体生态中的一把双刃剑,其影响远超流量数字的表面繁荣,而是深刻重塑了互动质量的底层逻辑。这类平台通过技术手段批量制造虚假互动数据,看似提升了内容的曝光度与“受欢迎程度”,实则正在侵蚀社交媒体作为连接工具的核心价值——真实、有效、有意义的情感与信息交换。要理解其影响,需先厘清社交媒体互动质量的本质内涵,再剖析刷票平台如何通过数据造假、动机异化、信任崩塌等路径,逐步瓦解这一内涵。

社交媒体互动质量的核心,在于“真实性”与“有效性”的统一。真实互动是用户基于真实情感、真实需求或真实认知产生的行为,无论是点赞、评论还是转发,都反映了内容与用户之间的真实连接;有效互动则强调行为对信息传播、关系构建或价值创造的推动作用,比如有深度的评论促进观点碰撞,精准的转发扩大优质内容的触达。这两者共同构成了健康互动生态的基础,也是平台衡量内容价值、用户活跃度的重要依据。然而,留言点赞刷票平台的普及,正在系统性地破坏这一基础。

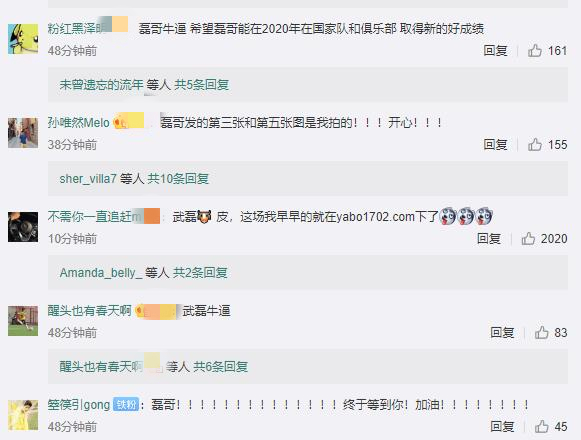

刷票平台通过机械化、规模化的数据造假,直接冲击了互动的真实性根基。 这类平台通常利用自动化脚本、虚拟账号或“水军”资源,批量生成点赞、评论、转发等互动行为。例如,一条普通短视频可能在短时间内获得数万点赞,但评论内容却高度雷同,充斥着“支持!”“太棒了!”等无实质意义的短语;一篇深度文章的转发量看似惊人,但实际阅读量与互动转化率却极低。这种“数据泡沫”制造了虚假的“热门”假象,导致平台算法误判内容质量,将更多流量倾斜给刷票数据驱动的“劣质内容”,而真正由用户自发产生的优质内容则因数据表现不佳被边缘化。长此以往,社交媒体的信息分发逻辑从“价值导向”异化为“数据导向”,用户看到的不再是真正值得关注的内容,而是被刷票平台操控的“流量商品”。

更深层的影响在于,刷票平台的使用加剧了互动动机的功利化,削弱了情感连接的有效性。社交媒体的互动本质上是人类社交行为在数字空间的延伸,其价值在于通过点赞、评论等行为传递认同、表达观点、建立关系。但当互动可以被明码标价——花钱购买点赞、刷票提升排名——互动行为便从“情感表达”沦为“工具操作”。例如,在社交媒体竞赛中,参与者通过刷票平台获取虚假支持,表面上是“赢了比赛”,实则是对其他真实参与者的不公,也让“支持”这一行为失去了情感重量。用户在看到刷票数据后,会对内容的真实性产生普遍怀疑:“这条点赞是真的吗?这条评论是发自内心还是花钱买的?”这种怀疑逐渐演变为对整个社交平台的信任危机,用户不再愿意投入真实的情感进行互动,转而采取“观望”甚至“模仿”的态度——既然刷票能带来流量,那我也可能加入其中,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:真实互动者因数据劣势退出,刷票数据主导的内容占据主导,平台整体互动质量持续下滑。

刷票平台的使用还导致了信息价值的稀释,进一步削弱了互动的深度与广度。高质量的社交媒体互动应当伴随信息的有效传递与增值,比如一条有价值的评论能补充背景知识、引发深度讨论,一次精准的转发能让信息触达真正需要的人。但刷票平台制造的互动多为“无效互动”:点赞不等于认同,评论不等于思考,转发不等于认可。例如,某品牌通过刷票平台提升新品推广的互动数据,看似吸引了大量关注,但这些互动用户中实际产生购买意愿或品牌认知的占比极低,反而让品牌误判市场需求,造成资源错配。对普通用户而言,长期暴露在刷票数据主导的内容环境中,会逐渐对互动产生“审美疲劳”——当点赞量、转发量不再反映内容真实价值,用户便失去了深度参与的动力,更倾向于“一键三连”式的浅层互动,甚至直接关闭评论功能以规避虚假信息。这种互动深度的缺失,使得社交媒体从“思想广场”退化为“数据游乐场”,其作为公共讨论空间的社会价值被严重削弱。

面对刷票平台对互动质量的侵蚀,平台治理与用户素养的提升成为关键突破口。从平台层面看,需要优化算法逻辑,建立更科学的内容价值评估体系,将互动真实性(如用户停留时长、评论深度、转发后的二次互动)作为核心指标,而非单纯依赖点赞、转发等易被刷票操纵的数据。同时,通过AI识别、行为分析等技术手段打击刷票账号,建立“黑名单”制度,提高刷票成本与风险。从用户层面看,需强化媒介素养教育,让用户认识到刷票数据背后的虚假性,主动拒绝参与刷票行为,转而支持真实、有价值的互动内容。只有当平台与用户共同形成“抵制虚假、崇尚真实”的共识,才能逐步修复被刷票平台破坏的互动生态。

社交媒体的本质是“人的连接”,而留言点赞刷票平台的使用,正在用虚假数据割裂这种连接。它制造的不仅是互动数据的泡沫,更是用户信任的危机、信息价值的荒漠。重建高质量的社交媒体互动,需要回归“以人为本”的初心——让每一次点赞都承载真实的认同,每一条评论都闪耀思考的光芒,每一次转发都传递有价值的信息。唯有如此,社交媒体才能真正成为促进交流、凝聚共识、创造价值的健康空间。