在社交媒体运营的“数据焦虑”中,留言点赞刷赞软件被包装成“互动神器”,承诺一键提升账号活跃度。但这类软件真能带来有价值的社交媒体互动吗?答案远比“是”或“否”复杂。这类软件通过技术手段批量模拟用户行为,虽然能在短时间内拉高点赞量、留言数等数据指标,却与社交媒体互动的本质——用户基于内容价值的真实连接——背道而驰。要判断其价值,需穿透“数据繁荣”的表象,深入剖析互动质量、平台逻辑与长期风险的多重维度。

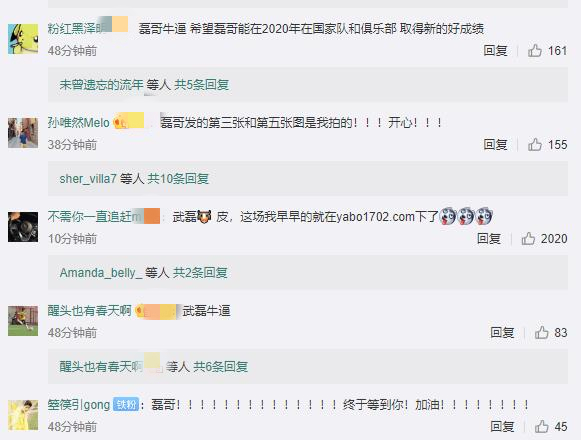

留言点赞刷赞软件的核心逻辑,是利用算法漏洞或人工水军制造“虚假繁荣”。市面上主流软件多采用两种模式:一是通过虚拟IP或批量设备模拟真实用户操作,实现无差别点赞、复制粘贴式留言;二是聚合“刷手资源”,以低单价任务诱导真人完成基础互动。这两种模式都能快速提升账号的“互动数据”,比如一条普通帖子能在几分钟内收获上千点赞和数百留言,远超自然流量下的表现。然而,这类“互动”本质上是“无意义的数字游戏”——点赞者未阅读内容,留言者未产生情感共鸣,数据与内容价值完全脱节。社交媒体平台的核心算法已逐步进化,从单纯看“互动量”转向分析“互动质量”:点赞停留时长、评论关键词相关性、用户跳转率等指标,才是判断内容是否值得推荐的关键。刷赞软件制造的“虚假互动”,在这些精细化指标面前不堪一击。

短期数据提升与长期互动质量之间的矛盾,是刷赞软件最致命的缺陷。许多运营者误以为高点赞、高留言能触发平台“流量扶持”,殊不知平台早已建立反作弊系统。例如,某短视频平台通过识别“异常点赞时段”(如凌晨3点突然涌现大量点赞)、“重复留言内容”(多条留言完全复制同一句话)等特征,能精准过滤虚假互动。即便侥幸逃过平台检测,这类互动也无法转化为账号的实际价值。真实用户看到一条“千赞帖子”却无实质讨论,会产生“数据注水”的质疑,反而降低对账号的信任度;而品牌方若依赖虚假互动评估投放效果,更可能因“粉丝画像失真”导致营销决策失误。社交媒体互动的本质是“用户粘性”,而非“数据堆砌”,刷赞软件能制造虚假繁荣,却无法沉淀真实粉丝,更无法构建有价值的用户社群。

更深层的影响在于,刷赞软件正在破坏社交媒体的生态信任。用户打开平台,期待的是真实的内容分享和有意义的观点碰撞,而非被“数据泡沫”包围。当一条内容的高互动量与实际讨论热度严重不符时,用户会逐渐对平台内容失去信任,最终导致“劣币驱逐良币”——优质创作者因数据竞争压力被迫选择刷赞,而真实内容则淹没在虚假互动的海洋中。这种生态恶化最终反噬所有参与者:平台用户活跃度下降,创作者难以获得公平曝光,广告主投放效果缩水。社交媒体作为信息传播和社交连接的重要载体,其价值建立在“真实性”基石之上,刷赞软件本质是在透支平台的信任资本,这种短视行为终将引发整个生态的反噬。

从合规与风险角度看,刷赞软件更是一条不可持续的“捷径”。各大平台均明确禁止刷量行为,并将“使用第三方工具进行虚假互动”列为违规操作,轻则限流、降权,重则封禁账号。2023年某社交平台就曾一次性封禁涉嫌刷赞的账号超10万个,涉及MCN机构和个人创作者。即便账号未被立即封禁,长期依赖刷赞软件也会陷入“数据依赖症”——为维持虚假互动量,运营者不得不持续投入资金购买服务,形成恶性循环。更值得警惕的是,部分刷赞软件暗藏木马程序,能窃取用户账号密码、个人信息,甚至用于洗钱等非法活动,给使用者带来不可预估的安全风险。

那么,社交媒体互动的提升是否存在更健康的路径?答案是肯定的。真正的互动增长,源于对用户需求的深度理解和内容价值的持续输出。优质内容是互动的“发动机”:一条引发共鸣的故事、一个实用干货的分享、一次真诚的用户互动,自然能激发用户的点赞、评论和转发。用户运营是互动的“催化剂”:通过社群运营、粉丝活动、一对一互动,让用户从“旁观者”变为“参与者”,构建有温度的连接。数据分析是互动的“指南针”:通过分析用户画像、互动偏好,优化内容选题和发布策略,让每一次互动都精准触达目标用户。这些路径虽然需要时间和耐心,却能沉淀真实的用户资产,实现账号的长期可持续发展。

留言点赞刷赞软件的“能”,是停留在数据层面的“伪能”;其“不能”,是无法创造真实价值的“真不能”。社交媒体的本质是“人的连接”,而非“数据的游戏”。在内容为王的时代,任何试图走捷径的行为,最终都会被规则淘汰。唯有回归内容本质,尊重用户价值,才能在社交媒体的浪潮中行稳致远。刷赞软件或许能带来一时的“数据光鲜”,但真正能撑起账号未来的,永远是那些与用户同频共振的真实互动。