在社交平台竞争日益激烈的当下,QQ空间作为一代人的青春记忆,至今仍保持着活跃的用户生态。其中,“点赞”作为最基础的互动形式,不仅是内容受欢迎程度的直观体现,更成为不少用户衡量账号价值的标尺。正因如此,“疯狂QQ刷赞”服务在灰色地带悄然滋生,宣称“秒赞千条”“真实账号互动”,吸引着渴望快速提升社交影响力的用户。但这类服务真的靠谱吗?结合真实用户反馈与行业经验来看,其背后隐藏的风险远超短期收益。

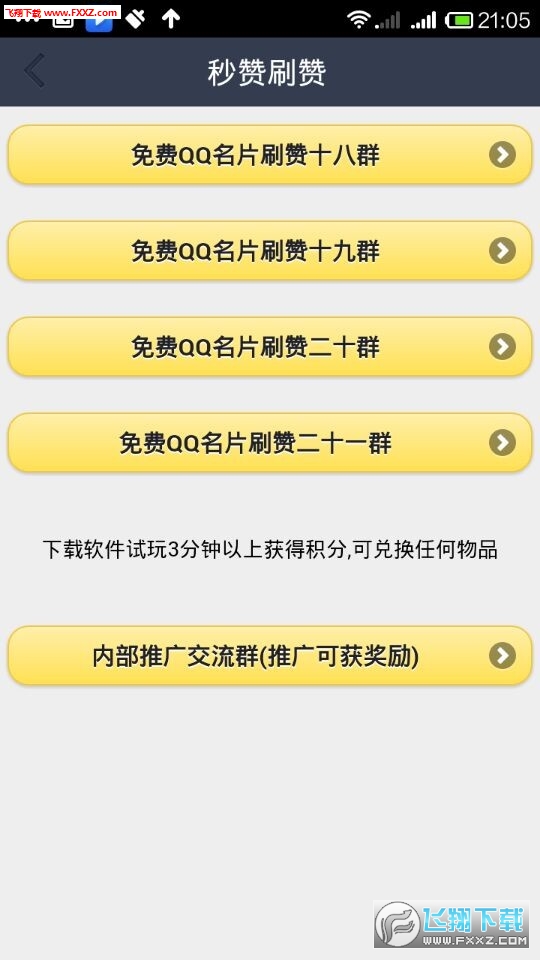

“疯狂QQ刷赞”究竟是什么?简单来说,就是通过技术手段或人工操作,为目标QQ空间的动态、照片、说说等获取大量点赞。市面上这类服务通常分为两类:一类是机器批量操作,通过模拟账号或脚本程序自动点赞,价格低廉但效率极高;另一类则是“真人互赞”,声称由真实用户手动完成,单价更高但互动更“自然”。无论是哪种模式,商家都会用“快速起号”“提升权重”“吸引流量”等话术吸引用户,甚至承诺“永久不掉赞”“包售后”。这些宣传恰好击中了部分用户的痛点——比如学生党想晒成绩单获得关注,商家想提升产品动态的曝光,或是普通用户希望空间动态不被好友淹没。然而,当用户真正尝试后,所谓的“靠谱”往往经不起推敲。

从真实用户反馈来看,“疯狂QQ刷赞”的“甜头”仅停留在数据表面,而“苦果”却接踵而至。一位大学生用户小林的经历颇具代表性:为了让自己的一条校园动态“看起来更受欢迎”,他通过某平台购买了1000条QQ刷赞服务,商家承诺“真实账号、24小时内到账”。起初,看着动态下飞速增长的点赞数,小林确实感到满足,甚至有同学私下问他“怎么突然成了网红”。但好景不长,三天后点赞量开始“断崖式下跌”,一周内仅剩不到200条,且这些点赞的账号头像多为空白、昵称乱码,甚至有不少是已注销的“僵尸号”。更尴尬的是,QQ空间的“互动异常检测机制”触发后,他的动态被系统标记为“可疑内容”,好友在查看时还会收到“该动态互动数据异常”的提示,反而让社交形象大打折扣。

类似的小并非个例。从事微商工作的王女士曾试图通过刷赞提升产品动态的吸引力,结果不仅没带来实际订单,反而因频繁使用第三方刷赞工具导致QQ账号被限制登录,客服给出的理由是“检测到非正常用户行为,存在安全风险”。她无奈地表示:“花了几百块买的赞,最后账号差点冻住,客户看到动态下全是‘僵尸号’点赞,反而觉得我的产品不靠谱,真是偷鸡不成蚀把米。”还有用户反馈,部分刷赞平台会索要QQ账号密码和支付信息,导致个人信息泄露,甚至被卷入电信诈骗等非法活动。

这些案例暴露出“疯狂QQ刷赞”的三大核心问题:数据真实性存疑、账号安全风险高、实际价值几乎为零。首先,无论是机器刷赞还是“真人互赞”,绝大多数点赞行为都脱离了“内容认同”的本质。机器刷赞的账号多为虚假注册,而“真人互赞”背后往往是“点赞任务群”——用户为了获取他人点赞,被迫给陌生内容点赞,这种“你赞我赞大家赞”的互刷模式,产生的点赞毫无情感连接,更不可能转化为真正的社交互动或商业价值。其次,QQ平台对刷赞行为的打击从未松懈,其算法通过分析点赞账号的活跃度、登录设备、行为轨迹等多维度数据,能轻易识别异常点赞。一旦被判定为违规,轻则点赞数据清零、动态降权,重则账号封禁,用户多年的社交积累可能毁于一旦。最后,也是最关键的一点:社交影响力的核心是“人”的价值,而非冰冷的数字。一个拥有1000条虚假点赞的动态,可能还不如10条真实评论带来的信任度高。对于个人用户而言,过度依赖刷赞营造的“虚假繁荣”,反而会迷失在数据焦虑中,忽视了内容创作与真实社交的重要性;对于商业用户而言,虚假点赞无法带来精准流量,更可能因“数据造假”失去客户的信任。

那么,为什么仍有用户前赴后继地尝试“疯狂QQ刷赞”?除了对“数据至上”的误解,更深层次的原因是社交平台“流量分配机制”的导向。QQ空间的算法倾向于推荐互动量高的内容,这使得部分用户误以为“点赞量=曝光量”,试图通过刷赞撬动平台的流量推荐。但实际上,平台早已识别这种作弊行为,如今更看重“互动质量”——即评论、转发、收藏等深度互动数据。一条动态即使有1万点赞,如果没有一条真实评论,也很难获得自然流量;反之,一条只有几十个点赞但引发热烈讨论的动态,反而可能登上热门推荐。这意味着,用户与其将精力与金钱投入“疯狂QQ刷赞”,不如专注于产出优质内容:比如分享真实的生活感悟、有价值的信息干货,或是与好友进行真诚互动。只有当内容本身具备吸引力,点赞才会成为水到渠成的结果,而非刻意追求的数字游戏。

社交的本质是连接,而非表演。“疯狂QQ刷赞”或许能在短期内满足用户的虚荣心,但这种建立在虚假基础上的“繁荣”,终究会被真实的数据和规则所反噬。对于QQ用户而言,与其在刷赞的灰色地带冒险,不如回归社交的初心——用优质内容传递价值,用真诚互动建立信任。毕竟,一个能引发共鸣、带来思考的动态,远比一万条空洞的点赞更能体现社交的意义。