社交平台的说说功能中,“刷的赞”已成为一种不可忽视的互动现象——这些通过非自然方式获得的点赞,是否允许用户自主删除,正逐渐成为平台规则与用户需求的交汇点。在点赞数据成为社交“硬通货”的当下,探讨“社交平台说说刷的赞是否可以删除”,不仅涉及技术层面的功能设计,更折射出用户对社交真实性的追求与平台生态的深层矛盾。

刷赞现象的本质:社交需求与平台算法的共生产物

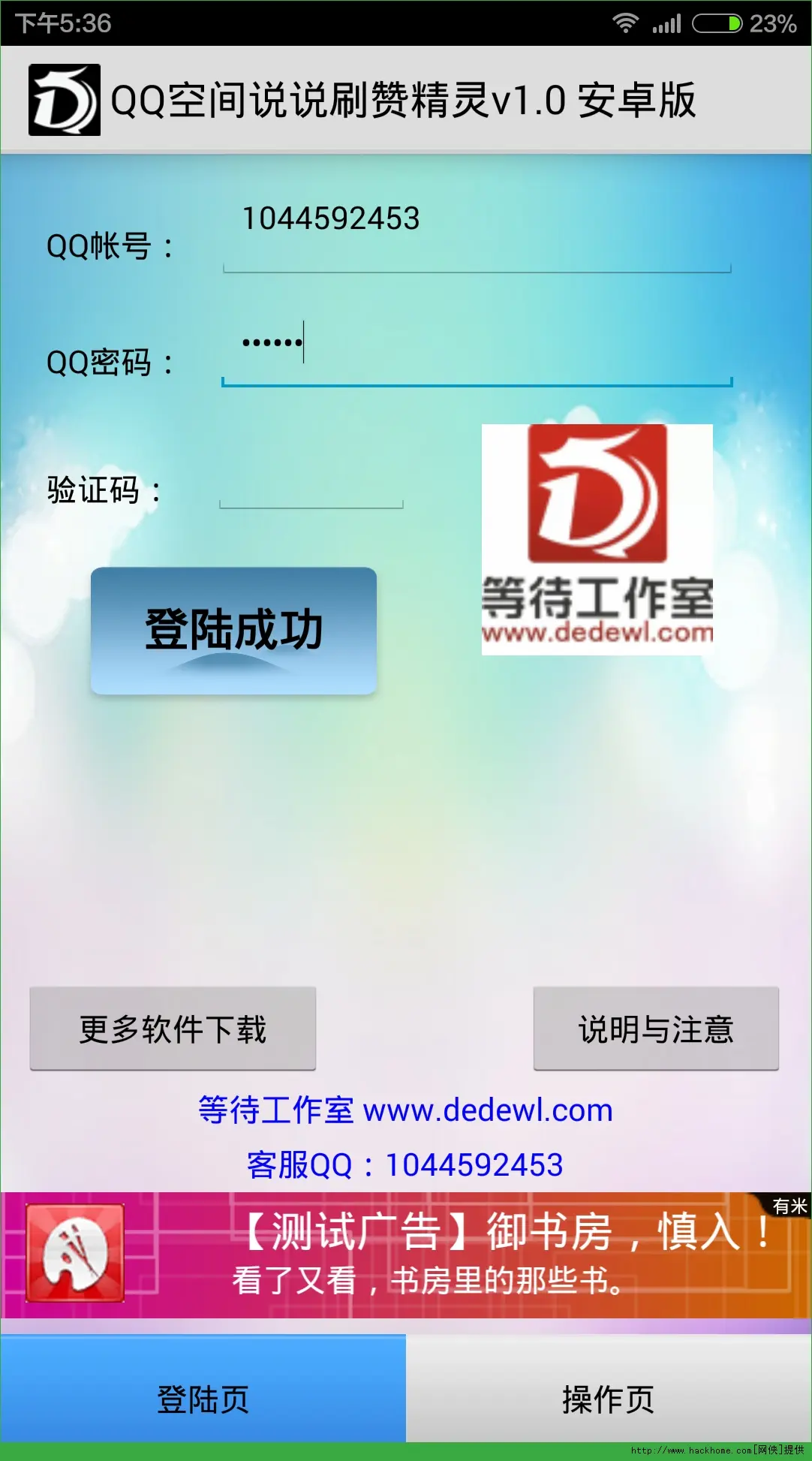

“社交平台说说刷的赞”并非孤立存在,而是用户社交焦虑、平台算法激励与商业利益共同作用的结果。在微信朋友圈、微博、抖音等平台,点赞数往往被视为内容热度与社交影响力的直观体现。用户为了塑造“受欢迎”的形象,或满足平台算法对高互动内容的流量倾斜,会通过互赞群、刷赞软件等手段获取非自然点赞。这类点赞与真实互动的核心区别在于:前者缺乏情感连接,仅为数据增长服务,后者则承载着真实的认同与情感反馈。当虚假点赞充斥社交动态,用户逐渐意识到“点赞数据”与“社交价值”的背离,删除“刷的赞”的需求便应运而生——这不仅是个人社交形象的自我修正,更是对“数据真实”的朴素诉求。

平台规则与删除功能的可行性:技术识别与用户权限的博弈

从技术层面看,“社交平台说说刷的赞”的删除并非不可能,但面临多重挑战。首先,平台需具备精准识别“刷赞行为”的能力。目前主流平台已通过算法监测异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一设备频繁操作、非活跃账号点赞等),并将这些标记为“可疑互动”。然而,完全区分“真实互动”与“刷赞”仍存在难度:亲友间的互赞、活动集中点赞等行为可能与刷赞特征重合,过度识别可能误伤正常用户。其次,删除功能的权限设置需平衡用户体验与平台生态。若允许用户无差别删除所有点赞,可能被滥用为“数据清洗”工具,影响互动数据的完整性;若仅允许删除“被标记的刷赞”,则需平台建立透明的申诉机制,避免误删引发纠纷。当前,微信、微博等平台暂未开放“单独删除部分点赞”的功能,用户仅能删除整个说说,这种“一刀切”的设计,本质上反映了平台对数据完整性的优先考量。

用户需求的核心动机:从“面子社交”到“真实表达”的转变

用户对“删除社交平台说说刷的赞”的需求,本质是社交观念从“数据崇拜”向“价值回归”的体现。在早期社交平台中,高点赞数被视为“社交货币”,用户为避免“点赞数过低”的尴尬,甚至主动购买刷赞服务。但随着用户对社交真实性的要求提升,“虚假繁荣”逐渐成为负担——当同事、亲友看到一条内容下有数百个点赞,却鲜少有人留言互动,数据与体验的割裂会降低用户的信任感。此时,删除“刷的赞”成为用户重建社交形象的方式:通过剔除无效互动,让剩余的点赞更具“含金量”,传递“我的社交圈是真实的,而非数据堆砌”的信号。更深层次看,这反映了用户对“被看见”的渴望已从“数量”转向“质量”——他们不再需要用点赞数证明自己的价值,而是希望每一份互动都承载真实的情感连接。

删除行为的潜在影响:社交信任与平台生态的双向重构

若平台开放“删除社交平台说说刷的赞”功能,可能引发连锁反应。对用户而言,删除行为能提升社交动态的“可信度”,但同时也可能暴露“曾刷赞”的痕迹,引发新的社交焦虑——例如,当好友发现某条点赞突然消失,可能会追问“为什么删了我的赞”,反而增加沟通成本。对平台而言,开放删除功能虽能提升用户满意度,但可能削弱互动数据的商业价值:广告商常以点赞数作为投放依据,若用户可随意删除“刷的赞”,可能导致数据失真,影响广告效果。更关键的是,删除功能若设计不当,可能被用于“恶意刷赞-删除”的灰色产业链:用户通过刷赞提升内容热度后删除,制造“曾获高互动”的假象,再以此进行商业变现,进一步扰乱平台生态。因此,平台在推动功能迭代时,需在“用户真实需求”与“数据健康度”之间找到平衡点。

趋势展望:从“点赞数据”到“互动质量”的生态升级

长远来看,“社交平台说说刷的赞是否可以删除”的讨论,实则指向社交平台的核心命题——如何构建更健康的互动生态。当前,部分平台已开始弱化点赞数的显示权重,转而关注“评论深度”“转发率”等更能反映内容质量的指标。例如,Instagram曾试点隐藏点赞数,鼓励用户“为内容本身点赞,而非为数字点赞”;微信朋友圈则通过“分组可见”“仅自己可见”等功能,让用户对社交动态有更高掌控权。这些趋势表明,平台正从“数据驱动”转向“体验驱动”,用户对“删除刷赞”的需求,或许将通过更底层的生态优化得到满足——当点赞不再是社交影响力的唯一标准,“刷的赞”自然会失去生存土壤,删除功能的重要性也将随之降低。

在社交平台日益成为“数字生活广场”的今天,“社交平台说说刷的赞是否可以删除”不仅是技术功能的探讨,更是对“何为有意义的社交”的追问。当用户开始主动剥离虚假互动,追求真实的社交连接,平台唯有顺应这一趋势,通过技术优化与规则完善,让每一份点赞都承载温度,才能在“数据洪流”中构建真正有价值的社交生态。毕竟,社交的本质不是点赞数的堆砌,而是人与人之间真实的共鸣与理解。