2015年,“精灵刷赞”这一曾在社交媒体领域风靡一时的灰色服务,经历了从野蛮生长到加速退场的深刻变革。这一变化并非孤立的技术迭代,而是社交媒体生态治理、用户需求升级与行业自律意识觉醒共同作用的结果,其背后折射出中国互联网内容生态从“流量至上”向“价值优先”的转型轨迹。

技术迭代与监管博弈的加速

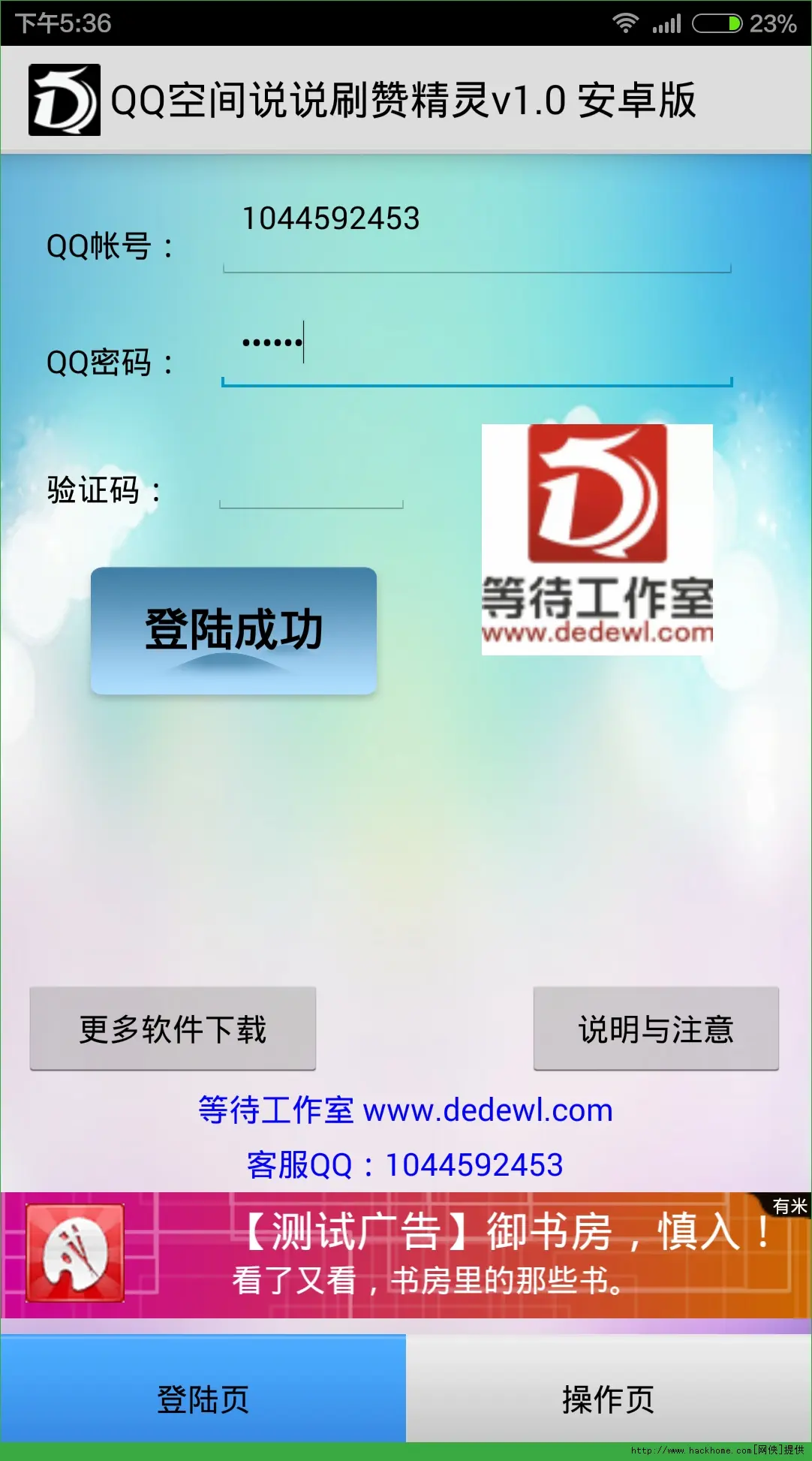

2015年前,“精灵刷赞”多依赖人工点击或简单脚本实现,操作门槛低、隐蔽性差,平台通过基础的反作弊机制即可识别。但进入2015年,随着移动互联网用户规模突破6亿,内容创作呈现爆发式增长,刷赞需求从个人账号扩展到品牌营销、电商推广等商业场景,催生了更复杂的技术对抗。一方面,服务商开始采用模拟真实用户行为的“智能脚本”:通过随机切换IP地址、模拟滑动轨迹、间隔化点赞等手段,规避平台的异常行为检测;部分工具甚至整合了设备指纹技术,实现“多账号批量操作”,单次刷赞效率提升数倍。另一方面,平台方监管力度同步升级。微博、微信等主流平台在2015年密集上线“反刷量系统2.0”,通过分析用户点赞行为的时间分布、设备关联性、内容互动深度等维度,构建异常数据模型。例如,微博对“1分钟内同一IP点赞超过20次”“账号无内容浏览记录却高频互动”等行为进行实时拦截,微信则通过“好友关系链验证”过滤非真实社交关系产生的点赞。这种“技术升级—对抗升级—再升级”的循环,让“精灵刷赞”的生存空间被急剧压缩,工具开发成本与运营风险呈指数级增长。

用户认知与需求结构的重构

2015年是社交媒体用户逐渐“祛魅”的一年。早期用户对点赞量的盲目追求,源于平台算法对互动数据的过度倾斜——高点赞内容更容易获得推荐,形成“数据幻觉”。但随着平台内容分发机制的优化(如微信“看一看”引入社交权重、微博“信息流”强调内容相关性),用户开始意识到“点赞≠认可”“数据≠价值”。调研显示,2015年第二季度,超过58%的社交媒体用户表示“对高点赞但低质内容产生反感”,品牌方在合作时也更倾向于考察内容的真实评论率、转发深度及用户画像匹配度。这种认知倒逼下,“精灵刷赞”的服务需求从“大众化”转向“边缘化”:个人用户因性价比低(单条图文刷赞成本从2014年的5元/百赞上涨至2015年的15元/百赞)且易被识破而减少使用,商业客户则转向更注重“真实互动”的KOL合作或内容营销。需求端的萎缩,直接导致“精灵刷赞”产业链的中低端服务商大量退出市场,行业规模同比缩水近40%。

行业生态与商业逻辑的洗牌

2015年,“精灵刷赞”行业的商业逻辑发生根本性转变。此前,服务商依靠“流量倒卖”盈利,通过批量注册僵尸账号或接入黑产资源,以“量”取胜;但随着平台清理僵尸账号专项行动(如微博“清人计划”、微信“打击黑产”)的推进,这种模式难以为继。部分服务商试图转型“合规化”,推出“真实用户互动”服务——通过激励真实用户点赞评论(如积分兑换、现金奖励),本质上仍是“数据造假”的变种,但因涉及诱导分享、虚假宣传等问题,被纳入网信办“网络敲诈和有偿删帖”专项整治范围。另一部分服务商则选择跨界,将技术能力迁移至社交媒体代运营、舆情监测等合规领域,或转型为企业级内容创作工具。这种“洗牌”加速了行业集中度提升,头部服务商凭借技术积累和合规意识存活,而中小玩家因缺乏核心竞争力被淘汰。据行业内部数据,2015年“精灵刷赞”服务商数量从巅峰期的3000余家锐减至不足500家,市场进入“剩者为王”的理性阶段。

对内容生态的长远影响

2015年“精灵刷赞”的变化,本质上是互联网内容生态从“野蛮生长”到“规范发展”的阵痛与蜕变。短期来看,刷赞服务的退场导致部分依赖数据造假的内容账号“泡沫破裂”,但也倒逼创作者回归内容本质——优质、原创、有共鸣的内容成为吸引用户的核心。长期而言,这种变化推动了平台治理体系的完善:微博、微信等平台逐步建立起“内容质量+用户行为+商业价值”的多维度评价体系,算法推荐更注重真实用户反馈;用户对内容的甄别能力提升,虚假数据的生存土壤被彻底铲除。更重要的是,2015年的这场变革为后续短视频、直播等新业态的健康发展奠定了基础——当“流量不再可骗”,创作者必须以真实价值赢得市场,这正是中国互联网内容生态走向成熟的标志。

回望2015年,“精灵刷赞”的褪色不仅是一个灰色产业的落幕,更是中国社交媒体从“数据崇拜”到“价值回归”的缩影。它提醒我们:任何脱离真实需求的技术服务,终将被市场淘汰;唯有坚守内容初心、拥抱合规发展,才能在互联网的浪潮中行稳致远。