2016年,当移动互联网的社交红利达到顶峰,微信月活用户突破8亿,微博日均发博量超1亿条时,一种名为“精灵名片刷赞”的工具悄然在商务人士、自媒体从业者乃至学生群体中流行起来。它并非传统意义上的社交软件,而是以“电子名片+一键刷赞”为核心功能,试图在“连接”与“数据”之间找到平衡点的产物。这一年,关于它的故事,不仅是技术小众应用的昙花一现,更折射出社交时代人们对“社交证明”的集体焦虑与探索。

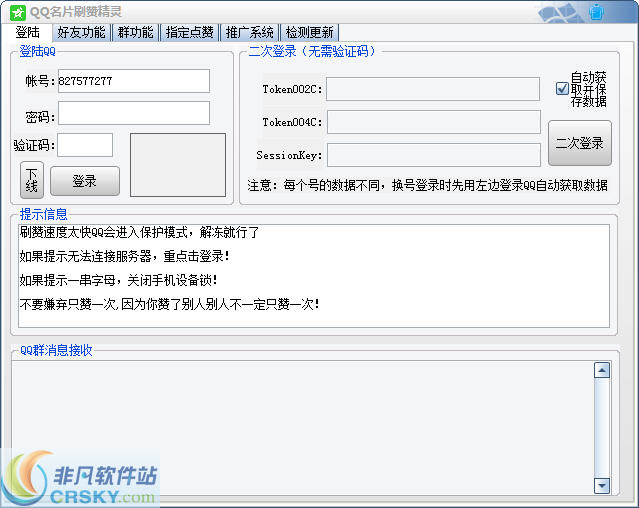

精灵名片刷赞的本质,是社交货币的“快捷兑现”。2016年,社交平台已从单纯的通讯工具演变为“身份展示窗口”:商务人士的微信好友数与朋友圈点赞量被视为资源实力的象征,自媒体的微博互动率直接决定广告报价,甚至连学生群体的QQ空间动态点赞数都可能成为校园社交的“通行证”。在此背景下,“精灵名片”通过扫描即可交换联系方式,解决了传统纸质名片信息易丢失、更新不及时的问题,而“刷赞”功能则精准戳中了用户对“社交数据”的即时需求——只需输入对方社交账号,系统便能模拟真实用户行为完成点赞、评论,甚至转发,让原本需要时间积累的“社交活跃度”变得唾手可得。这种“连接+数据”的双重设计,让它在2016年的社交工具市场中独树一帜,尤其受到需要快速拓展人脉的商务人士和依赖数据变现的自媒体人追捧。

有趣的是,2016年“精灵名片刷赞”的流行,与当时社交平台的算法规则形成了微妙的“共谋”。彼时,微信、微博等平台的推荐机制中,“点赞”“评论”等互动数据是内容分发的重要权重。一篇朋友圈动态或微博,获得的点赞越多,就越可能被系统推送给更多用户,形成“数据反馈-流量倾斜-更多曝光”的正循环。这种“数据依赖症”催生了大量“刷量”需求,而“精灵名片刷赞”则巧妙地将“刷赞”与“人脉连接”绑定——用户在交换名片的同时,为对方提供“点赞服务”,既完成了社交关系的建立,又实现了数据的双向增值。2016年的某次行业沙龙中,就有创业者透露,通过“精灵名片”与潜在客户交换名片并互刷点赞后,其朋友圈互动率提升了300%,后续商务合作的成功率也显著提高。这种“人情+数据”的社交策略,让工具的使用场景从单纯的“数据造假”演变为“关系润滑剂”,颇具黑色幽默。

然而,2016年“精灵名片刷赞”最值得玩味的故事,在于它暴露了社交时代“真实”与“表演”的边界模糊。随着工具的普及,越来越多的人开始陷入“点赞焦虑”:不发朋友圈怕被边缘化,互动数据低怕被质疑社交能力,甚至有人为了维持“高赞人设”,用工具批量刷赞,再精心设计“感谢大家支持”的文案,形成“虚假互动-自我感动-更依赖工具”的闭环。在2016年的知乎热帖《你见过最虚伪的社交行为是什么?》中,高赞回答就直指“精灵名片刷赞”现象:“我们用工具点赞,却期待被点赞的人感受到真诚;我们用数据堆砌人脉,却在深夜怀疑这些连接是否真实。”这种矛盾在2016年的年底达到高潮——某位自媒体博主公开承认使用“精灵名片刷赞”提升数据,引发粉丝大规模脱粉,事件甚至登上社交平台热搜。这起事件让公众开始反思:当社交数据成为新的“社交货币”,我们是否正在用工具的效率,交换人际关系的温度?

从技术层面看,2016年“精灵名片刷赞”的流行,也反映了当时反作弊技术的局限性。彼时,社交平台的反刷量机制多基于“账号异常行为检测”,如短时间内大量点赞、同一IP地址频繁操作等。而“精灵名片刷赞”通过模拟真实用户操作(随机时间间隔、不同设备切换、结合评论内容),甚至利用“真人众包”模式(用户通过完成任务为他人点赞),有效规避了平台监测。2016年Q3,某社交平台安全团队曾公开表示,“针对‘精灵名片’类工具的日均拦截量突破200万次,但新型变种仍不断涌现”。这种“猫鼠游戏”不仅让平台疲于应对,也让部分用户陷入“工具依赖”:用工具刷赞获得高曝光,担心被封号后又转向更隐蔽的工具,陷入恶性循环。有趣的是,2016年底,有开发者甚至基于“精灵名片”的源码二次开发,推出“刷赞+涨粉+引流”的全套服务,定价从每月99元到999元不等,在灰色地带形成了一条产业链,这或许是2016年关于“精灵名片刷赞”最荒诞的注脚。

回望2016年,“精灵名片刷赞”的兴起与式微,本质上是一场社交需求与技术、规则、伦理碰撞的缩影。它满足了人们对“高效社交”与“数据认可”的渴望,却也暴露了社交异化的风险。如今,随着社交平台反作弊技术的升级和用户对“真实社交”的回归,“精灵名片刷赞”已逐渐淡出主流视野,但它留下的思考仍在:在数据驱动一切的时代,我们究竟是在连接他人,还是在连接一组冰冷的数字?2016年的故事告诉我们,工具本身并无对错,但当“点赞”取代“交流”,“人脉”沦为“数据”,我们或许需要停下来,重新审视社交的本质——毕竟,能温暖人心的,从来不是屏幕上的数字,而是每一次真诚的互动与真实的连接。