在数字化社交时代,个人名片已从实体卡片演变为线上社交身份的核心载体,而“点赞数”作为最直观的社交信任背书,直接影响着职场曝光、商业合作与个人品牌塑造。传统获赞方式依赖手动互动或自然增长,效率低下且难以突破圈层限制,此时,“自助刷名片赞平台”应运而生,通过技术赋能重构获赞逻辑。这类平台的核心价值在于,将“获赞”从低效的体力劳动转化为精准的策略性行为,让用户在合规框架内轻松实现社交资产的积累,但其生命力始终根植于“真实互动”与“用户需求”的深度匹配。

社交名片点赞的“含金量”远超数字本身。在职场社交场景中,LinkedIn等平台的名片点赞量被视为人脉活跃度的量化指标,高赞数能提升个人在搜索结果中的权重,增加被猎头或合作伙伴注意的概率;对于电商从业者、自由职业者而言,名片赞数是“商业信誉”的快速证明,能潜在提升客户转化率;甚至在日常社交中,赞数多的名片更容易引发“从众心理”,形成正向的社交裂变。然而,这种价值属性也暴露出传统获赞方式的三大痛点:一是效率瓶颈,手动逐一点赞耗时耗力,且难以批量触达目标人群;二是圈层固化,自然增长依赖现有社交关系,难以突破“熟人社交”的局限;三是数据波动,手动互动易受时间、精力影响,赞数增长不稳定,反而可能损害个人形象的“专业性”。

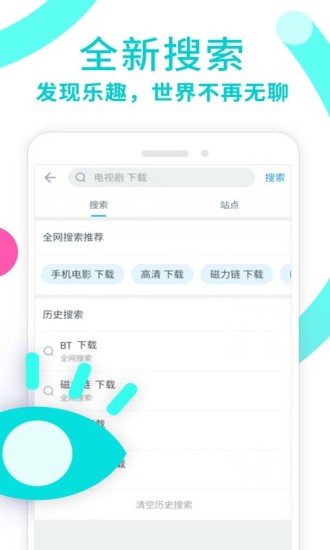

自助刷名片赞平台的诞生,正是对上述痛点的系统性解决。其底层逻辑是通过技术手段实现“精准触达”与“批量操作”的统一,让用户从“一对一”的重复劳动中解放出来。具体而言,这类平台通常具备三大核心功能模块:首先是智能匹配系统,基于用户设定的目标人群画像(如行业、职位、地域、兴趣标签),通过算法从海量用户池中筛选出高意向互动对象,确保点赞行为“有的放矢”,而非盲目撒网;其次是批量操作引擎,支持定时、定量、定向的点赞任务设置,用户可自定义每日获赞上限(如避免过度营销引发平台风控),实现“润物细无声”的社交资产增长;最后是场景化模板库,针对不同用户需求(如求职、招商、内容推广)提供差异化获赞策略,例如职场新人可侧重“行业关键词+技能标签”的精准匹配,企业主则更适合“案例展示+客户见证”的场景化点赞。

更深层的价值在于,自助刷名片赞平台实现了“获赞”与“用户需求”的分层适配。对于时间成本高的职场精英,平台通过“一键启动、自动执行”的模式,将获赞时间从数小时压缩至几分钟,释放的精力可用于更核心的工作;对于资源有限的中小商家,平台以低成本替代了传统“买赞”服务的虚假流量,提供的是基于真实用户画像的精准互动,每一条点赞背后都可能隐藏着潜在客户;对于内容创作者,平台能快速提升名片下作品/案例的点赞量,形成“高赞-高曝光-更多赞”的正向循环,打破内容冷启动的困境。这种分层适配,本质上是以“技术杠杆”放大了用户的社交效能,让“轻松获赞”从理想变为可落地的日常。

当前,自助刷名片赞平台正朝着“智能化”与“生态化”方向迭代。一方面,AI技术的深度应用让匹配精度持续提升,例如通过自然语言处理分析用户名片的文本内容,自动提取核心关键词,结合用户行为数据(如点击率、停留时长)动态优化推荐算法,使点赞行为更贴近“真实用户偏好”;另一方面,平台开始与社交电商、知识付费等生态场景深度融合,例如为电商用户提供“名片+商品链接”的联合获赞服务,点赞用户可直接跳转商品页面,实现“社交互动-流量转化-商业变现”的闭环。这种趋势下,“刷赞”不再是孤立的数字操作,而是成为个人品牌建设与商业增长生态中的关键一环。

然而,行业的健康发展离不开对“真实性”与“合规性”的坚守。部分平台为追求短期效果,采用机器批量刷赞、虚假账号互动等违规手段,看似“轻松”却埋下隐患——不仅可能触发平台风控导致账号限流,更会让用户陷入“虚假繁荣”的陷阱,损害长期社交信任。真正有生命力的自助刷名片赞平台,必然以“真实用户池”为基石,以“合规技术”为边界,将“轻松获赞”建立在可持续的社交互动之上。 对用户而言,理性使用工具的核心在于明确“获赞”的终极目的:数字是表象,价值沉淀才是关键。与其沉迷于赞数的堆砌,不如借助平台精准触达目标人群,再通过优质内容、真诚互动将“点赞流量”转化为“深度连接”,让社交名片真正成为个人与商业价值的放大器。

归根结底,自助刷名片赞平台的本质,是技术对社交效率的重构,而非对社交本质的颠覆。当平台能精准匹配真实需求、合规赋能用户增长,当用户能以工具为杠杆、以内容为内核,“轻松获得更多赞”便不再是冰冷的数字游戏,而是个人品牌在数字时代破圈生长的加速器。未来,随着社交生态的进一步细分,这类平台将更深度融入用户的具体场景,在“轻松”与“真实”之间找到最佳平衡点,让每一份点赞都承载着真实的社交价值。