苹果空间说说刷赞软件好用吗?这个问题背后,是无数社交用户对“数字认同感”的渴望,也是对工具理性与社交本质的深层博弈。在苹果生态的封闭性与开放性交织下,这类软件打着“一键提升社交热度”的旗号,成为部分用户追逐流量的“神器”,但剥开技术表象,其“好用”与否的答案,远比功能列表复杂得多。

从“效率工具”到“数据泡沫”:刷赞软件的表象价值

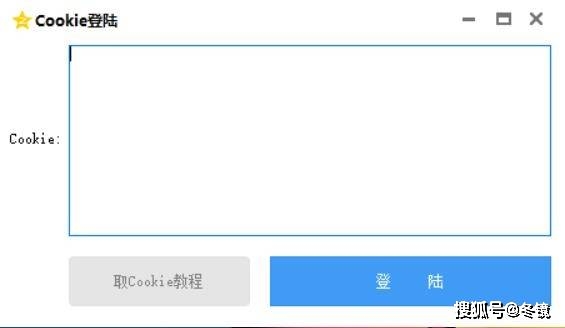

苹果空间说说刷赞软件的核心卖点,直击用户对“即时反馈”的焦虑。在iOS端,这类软件通常通过非官方渠道安装(如企业证书签名、描述文件或越狱插件),利用苹果系统的权限漏洞,实现批量操作——多账号同时点赞、模拟人工点击轨迹、规避基础检测,甚至能自定义点赞时间与频率。对于追求“视觉热度”的用户来说,这种“不用劳烦朋友、无需等待自然增长”的模式,确实提供了短期效率提升:一条说说发布后,几分钟内点赞数破百,评论区随之活跃,商家可借此营造“产品受欢迎”的假象,普通用户则能满足“被关注”的心理需求。

从工具功能角度看,这类软件在“数量达成”上确实“好用”。它绕开了社交平台天然的流量分发逻辑,让用户用技术手段实现了“数据自由”。但这种“好用”本质上是虚假的——它解决的不是“如何让内容更有价值”,而是“如何让数据看起来有价值”。当点赞数与真实互动严重脱节,这种“效率”便成了社交泡沫的助推器。

风险暗礁:平台规则、账号安全与社交信任的崩塌

刷赞软件的“不好用”,首先体现在对平台规则的漠视上。无论是QQ空间还是苹果生态内的社交平台,均明确禁止第三方刷量工具。苹果企业证书频繁被滥用导致证书失效,是这类软件的常见“翻车”点——用户刚安装,软件就因证书过期无法使用,甚至被系统判定为“恶意应用”导致设备异常。更严重的是,平台算法升级后,AI能精准识别“非自然点赞行为”:短时间内同一IP的批量操作、点赞轨迹高度重合、账号无历史互动记录等,都会触发风控机制,轻则说说被限流、点赞数清零,重则账号被封禁,多年社交积累付之东流。

其次是账号安全风险。这类软件常要求用户授权通讯录、相册等敏感权限,或通过“后台读取剪贴板”窃取账号密码。曾有安全机构曝光,部分刷赞软件会暗藏木马程序,在用户不知情的情况下收集个人信息,甚至进行盗刷或诈骗。在苹果“隐私优先”的生态下,非官方渠道安装的软件本就存在安全隐患,用户为了一点“虚假热度”,将账号安全押注在来路不明的工具上,显然得不偿失。

更深层的“不好用”,在于对社交关系的侵蚀。点赞本应是“真实互动”的简化表达,但当它沦为机器操作的数字游戏,社交信任便开始瓦解。朋友看到一条毫无内容的说说却有上百点赞,难免产生质疑;商家依赖虚假数据吸引客户,最终只会因口碑崩盘而失去市场。刷赞软件制造的“虚假繁荣”,就像给社交关系打了“玻尿酸”,看似饱满,实则脆弱不堪,一旦戳破,留下的只有信任的塌陷。

认知误区:为什么用户会沉迷“刷赞”的幻觉?

用户明知刷赞软件风险重重,却依然趋之若鹜,背后是对“社交价值”的误解。在算法主导的时代,“点赞数”被异化为“受欢迎程度”的直接指标,用户误以为“数据=影响力”,却忽略了社交的本质是“连接”而非“数量”。一条有温度的分享、一次真诚的评论,远比一百个机器点赞更能构建真实的社交关系。

心理学中的“社交证明效应”解释了这种现象:当人们看到某条内容点赞数高,会下意识认为“它值得被关注”,从而更可能点赞或互动。但这种效应在刷赞软件的扭曲下,形成了“虚假繁荣→更多用户跟风→数据泡沫扩大”的恶性循环。用户沉迷于这种“被认可”的幻觉,却没意识到:当点赞失去真实性,它便从社交的“润滑剂”变成了“麻醉剂”,让人在数字游戏中逐渐丧失真实表达的能力。

趋势逆转:从“刷赞”到“真实互动”的必然回归

随着平台监管趋严和用户理性提升,刷赞软件的“好用”时代正在加速落幕。苹果近年来持续收紧企业证书管理,对第三方应用的审核越来越严格;社交平台则通过AI算法、用户行为分析等手段,让刷赞行为“无处遁形”。更重要的是,新一代用户更注重“质量”而非“数量”——他们更愿意为一篇深度思考点赞,为一张有故事的照片驻足,而非被冰冷的数字迷惑。

真正的“好用”,从来不是依赖工具造假,而是通过优质内容自然吸引关注。与其花时间研究刷赞软件的“使用技巧”,不如把精力放在内容创作上:分享真实的生活感悟、输出有价值的信息、真诚回应朋友的互动。这些看似“慢”的方式,才是构建长期社交影响力的“捷径”。

苹果空间说说刷赞软件的“好用”,是一场用短期快感换取长期风险的交易。它或许能带来一时的数字虚荣,却会透支账号安全、社交信任和真实社交能力。在社交回归本质的今天,放弃对虚假数据的执念,拥抱真实互动,才是“好用”的终极答案——毕竟,社交的意义,从来不是点赞数的多寡,而是人与人之间真实的连接与共鸣。