话费刷赞软件真的能帮你获得更多点赞和粉丝吗?在社交媒体渗透日常生活的当下,点赞数与粉丝量几乎成为衡量内容价值、社交影响力的“硬指标”,催生了大量追求“快速见效”的工具需求。其中,以“话费充值”为诱饵的刷赞软件,打着“完成任务送话费+涨粉”的旗号,吸引着急于提升数据的用户。然而,这种看似“双赢”的模式,真能兑现“更多点赞和粉丝”的承诺吗?深入剖析其运作逻辑与实际效果,便会发现背后隐藏的数据泡沫与隐性风险。

从本质看,话费刷赞软件的核心模式是通过“利益捆绑”构建虚假流量循环。用户下载这类软件后,通常需要授权社交账号权限(如微信、微博、抖音等),并按要求完成指定任务——比如关注某个账号、为某条内容点赞、分享链接等,完成任务后可获得相应“话费余额”或“积分”,积分积累到一定程度可提现或兑换真实话费。而软件运营方则利用用户的社交关系链,批量操控账号进行虚假互动,为需求方(如商家、个人博主)刷量。这种模式中,“话费”成为吸引用户的“诱饵”,而真实流量数据则成为运营方的主要盈利来源或服务产品。

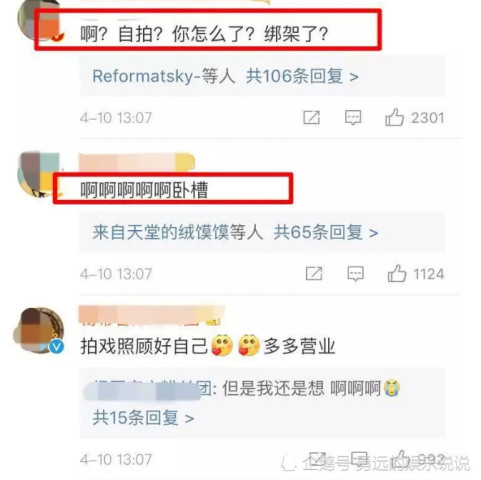

那么,这类软件能否真正帮助用户“获得更多点赞和粉丝”?短期来看,似乎能实现数据上的“跃升”。一个新注册的账号,可能在几小时内获得上千点赞、上万粉丝,满足部分用户对“数据虚荣”的即时需求。但这种“增长”是建立在虚假互动基础上的,所谓的“粉丝”多为“僵尸号”或“羊毛党”——即为了领取话费而被动关注的账号,本身对内容毫无兴趣,更不会产生后续的阅读、评论、转发等真实行为。点赞亦是如此,多为机器批量操作或用户为完成任务而进行的“无意义点击”,与内容质量、用户喜好完全脱节。虚假流量无法转化为真实影响力,这是话费刷赞软件最根本的局限。

更进一步分析,这类软件不仅无法带来有价值的粉丝,反而可能对账号的长远发展造成致命打击。各大社交平台均将“刷量行为”明确定性为违规操作,并通过算法模型识别异常数据。例如,某账号的粉丝增长曲线突然陡峭、点赞量与阅读量严重不符、互动粉丝高度集中等,都可能是算法重点监测的对象。一旦被判定为刷量,轻则限流(降低内容曝光)、清空虚假数据,重则永久封禁账号。用户为了一点话费,赌上整个社交账号的积累,显然得不偿失。更值得警惕的是,这类软件通常要求用户提供社交账号密码、手机号等敏感信息,存在极高的隐私泄露风险——运营方可能利用这些信息盗取账号、发送垃圾广告,甚至从事违法活动。

从用户心理层面看,选择话费刷赞软件的背后,折射出的是对“流量至上”的畸形认知。在内容同质化严重的社交生态中,许多创作者误以为“高点赞=高价值”,试图通过数据造假快速打造“爆款”形象,吸引真实流量。但事实上,优质内容才是涨粉的唯一正道。一个账号的真正价值,取决于其能否持续输出有价值的信息、引发用户情感共鸣、建立稳定的社群连接。虚假数据或许能带来短暂的“数据光鲜”,却无法沉淀真实的粉丝粘性。当用户发现某个账号粉丝量很高,但内容质量平平、互动寥寥时,不仅不会关注,反而会对账号的专业性产生质疑。

话费刷赞软件的商业模式也暗藏不可持续性。运营方以“话费补贴”吸引用户,本质上是通过“烧钱”获取流量和数据,再通过向需求方出售虚假数据服务盈利。这种模式依赖持续的资金投入,一旦资金链断裂,软件便无法兑现“话费奖励”,用户投入的时间和精力将付诸东流。近年来,已有大量话费刷赞软件“跑路”的新闻,用户不仅没拿到话费,反而损失了个人信息。

回归问题的本质:“获得更多点赞和粉丝”的终极目标是什么?是为了商业变现、社交认同,还是内容表达?如果是前者,虚假数据只会让商业合作方对账号价值产生误判,最终损害合作信誉;如果是后者,真正的认可应源于内容本身,而非机器堆砌的数字。与其将时间和精力耗费在话费刷赞软件上,不如沉下心研究平台规则、打磨内容质量、与粉丝真诚互动——或许涨粉速度不会“立竿见影”,但每一个粉丝都是真实的受众,每一次点赞都代表着对内容的认可,这种“慢增长”才是可持续的社交影响力构建路径。

社交平台的价值在于连接真实的人,传递真实的内容,而非制造虚假的数据泡沫。话费刷赞软件看似提供了“捷径”,实则是一条充满陷阱的歧路。对于用户而言,拒绝数据造假,回归内容本质,才是获得真正点赞与粉丝的正道。对于平台而言,完善算法监管、严厉打击刷量行为,才能维护健康的社交生态。唯有如此,社交媒体才能真正成为有价值的信息交流空间,而非数据游戏的竞技场。