在流量经济驱动的社交生态中,点赞刷赞服务已成为部分用户快速提升账号权重的灰色选项,而其支付环节的合规性则直接关联服务的可持续性与用户权益——尤其当微信支付这一国民级支付工具成为焦点时,这类平台是否支持微信支付,不仅是技术对接问题,更折射出行业合规边界与用户风险意识的博弈。

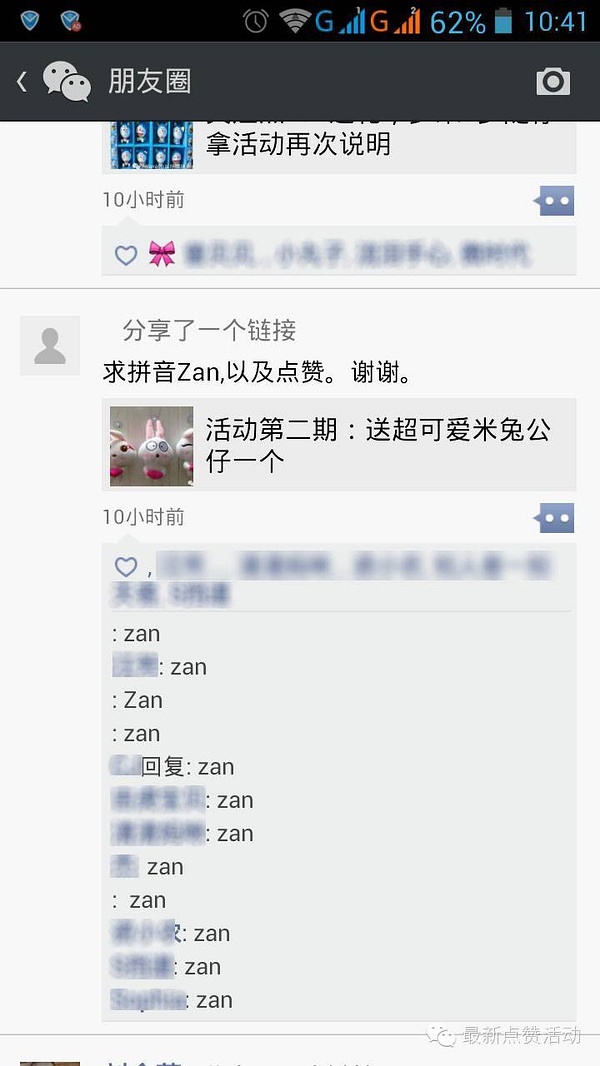

点赞刷赞服务的本质,是通过技术手段模拟真实用户行为,为社交平台账号(如微信视频号、抖音、小红书等)虚构互动数据,以满足用户对“高点赞量”“高活跃度”的短期需求。在算法推荐逻辑下,账号的初始数据表现直接影响内容曝光权重,催生了“数据焦虑”驱动的市场需求。然而,这类服务游走在平台规则与监管政策的边缘,其支付环节的合规性,恰恰成为检验服务“灰色程度”的第一道门槛。

从支付工具的合规逻辑看,微信支付作为腾讯旗下的第三方支付平台,自诞生起便以“合规优先”为运营核心。其接入规则明确要求,商户及服务需符合《非银行支付机构网络支付业务管理办法》及平台协议,禁止涉及虚假交易、刷单炒信、数据造假等违规场景。点赞刷赞服务本质上属于“虚假流量”供给,直接违反社交平台用户协议(如微信《腾讯微信软件许可及服务协议》中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方授权手段影响平台正常运营”),也触碰了微信支付对“交易真实性”的审核红线。因此,正规化的支付通道(如微信支付、支付宝)几乎不可能为这类服务开放接口——这并非技术问题,而是合规框架下的必然选择。

那么,当“是否支持微信支付”成为用户筛选刷赞平台的重要标准时,背后隐藏的往往是用户对“安全性”的误判。部分平台为吸引用户,会刻意模糊支付方式,暗示“支持微信支付”或“微信扫码支付”,实则可能通过“个人收款码”“虚拟商户号”等变通方式规避审核。这类支付方式存在多重风险:一是资金无保障,个人收款码不受平台交易纠纷保护,一旦服务“跑路”,用户难以追回款项;二是隐私泄露风险,非正规支付渠道可能要求用户提供更多个人信息,增加数据滥用隐患;三是法律连带风险,根据《网络安全法》及《电子商务法》,参与虚假交易的用户可能面临账号封禁、信用惩戒,甚至行政处罚。

值得注意的是,部分“高阶”刷赞平台会采用“分层支付策略”:小额订单通过私人转账、境外支付(如PayPal、虚拟币)完成,大额订单则诱导用户使用“微信分账”等灰色接口,或通过“电商担保交易”伪装成“虚拟商品购买”。这种操作看似“灵活”,实则进一步放大了用户风险——微信支付对“虚拟商品”的定义严格限制在游戏充值、知识付费等合规场景,而“刷赞服务”无法提供真实商品交付凭证,一旦被识别,交易将被拦截,账号也可能被标记异常。更隐蔽的风险在于,部分平台会利用用户支付信息进行二次勒索,或将数据打包出售给黑灰产链条,形成“支付-数据-诈骗”的恶性循环。

从行业趋势看,随着监管部门对“流量造假”的打击力度加大(如2023年网信办开展的“清朗·打击流量造假”专项行动),以及社交平台算法对异常数据的识别精度提升,点赞刷赞服务的生存空间正被持续压缩。在此背景下,支付方式的合规性已成为平台“洗白”的试金石:少数试图转型的服务开始转向“真实互动运营”(如通过KOL合作、社群营销提升自然流量),但仍面临支付接口接入难题——微信支付等主流渠道仍对“数据服务”保持高度警惕,而小众支付渠道(如境外电子钱包)因覆盖范围有限、信任成本高,难以支撑规模化运营。这种“合规支付缺失”的现状,倒逼行业要么彻底转型,要么继续游走在灰色地带,最终被市场淘汰。

对于用户而言,纠结于“哪个刷赞网站支持微信支付”本身就是一个伪命题。真正的需求不应是“如何找到安全的灰色服务”,而应是“如何通过合规方式提升账号价值”。微信支付的普及本质是构建了“信任经济”的基础——当支付行为与真实交易强绑定时,任何试图通过支付通道规避监管的行为,都将面临更高的暴露风险。与其在“支持微信支付的刷赞平台”中寻找侥幸,不如将精力投入内容创作与用户运营:社交平台算法的核心逻辑始终是“优质内容优先”,虚假点赞带来的短期曝光,终将在真实的用户互动面前黯然失色。

当支付方式成为合规性的“照妖镜”,微信支付的“不支持”恰恰是对用户最直接的警示:在流量经济的迷雾中,唯有坚守真实与合规,才能避免陷入“数据泡沫”的陷阱。而那些试图通过支付漏洞钻营的灰色服务,终将在监管与技术的双重压力下,失去生存的土壤。