在数据实时性成为核心竞争力的今天,传统刷新机制因延迟高、资源消耗大而难以满足高频交互需求。逆赞快刷技术通过重构刷新逻辑与资源调度策略,实现了亚秒级的数据更新与界面响应,其核心在于对“逆赞”机制的深度优化——即通过预测用户行为与数据变化趋势,提前完成资源预加载与状态同步,将被动刷新转化为主动响应。这种技术不仅解决了“刷新等待”的用户痛点,更在系统层面实现了资源效率与实时性的平衡,为数据密集型应用提供了新的技术范式。

逆赞快刷的技术本质是“预判式刷新”与“增量同步”的协同创新。传统刷新模式依赖轮询或触发式拉取,用户操作后需经历“请求-传输-渲染”全流程,延迟不可避免。而逆赞快刷通过内置的预测引擎,基于用户历史行为(如点击频率、滑动轨迹、停留时长)和数据更新频率(如热点数据波动周期、冷门数据更新规律),构建动态预判模型。例如,在电商场景中,系统可识别用户对“促销商品”页面的高频访问,提前预加载库存数据与价格信息,当用户点击时无需等待网络请求,直接从本地缓存读取;同时,通过增量同步机制,仅传输变化字段(如库存数量、优惠金额),而非全量数据,将传输量减少70%以上。这种“预判+增量”的组合,使刷新响应时间从秒级压缩至毫秒级,且大幅降低带宽与服务器压力。

实现快速刷新效果的核心在于三层技术架构的深度整合。首先是感知层,通过实时采集用户交互数据(如鼠标移动、触摸事件)与环境数据(如网络状态、设备性能),构建多维度特征向量,为预测模型提供输入。例如,当检测到用户快速下滑信息流时,系统预判其即将浏览新内容,自动触发下屏数据的预加载;若网络切换至5G环境,则提升预加载的数据量,为高清内容加载预留缓冲。其次是决策层,基于轻量级机器学习算法(如决策树、LSTM)对特征向量进行实时分析,生成“刷新优先级队列”:高优先级任务(如用户主动触发的刷新、关键数据更新)立即执行,中优先级任务(如预测可能访问的页面)延迟执行,低优先级任务(如非核心数据更新)在系统空闲时处理。这种分级调度确保了关键交互的即时响应,同时避免了资源浪费。最后是执行层,采用“双缓冲+差分渲染”技术:前端维护两套数据缓冲区,一套用于当前展示,另一套异步更新最新数据;渲染时仅对比差异部分,通过DOM局部替换或Canvas增量绘制,避免全量重绘导致的性能卡顿。在金融行情类应用中,这一架构使每秒10次以上的价格更新仍能保持界面流畅,用户几乎感知不到刷新延迟。

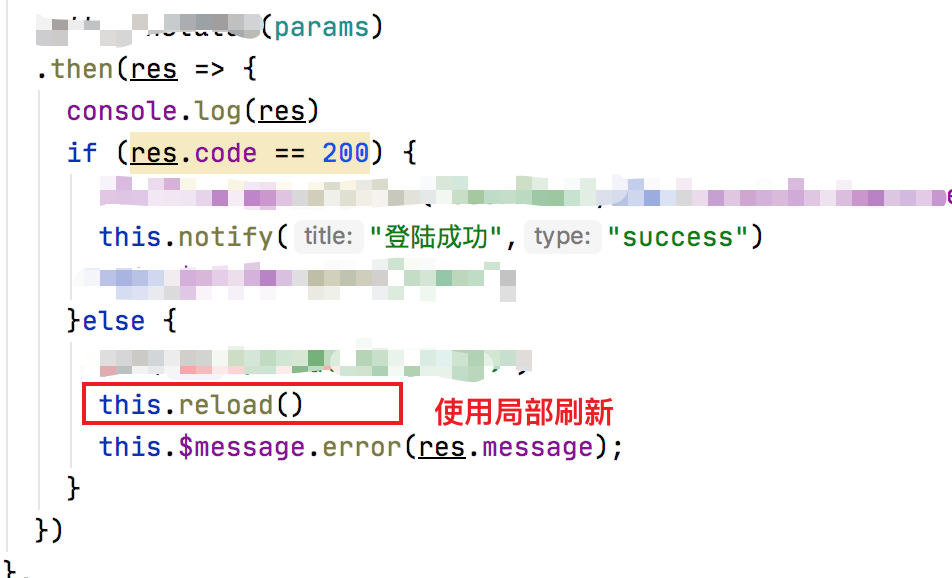

逆赞快刷的价值在复杂场景下尤为凸显。以社交平台的信息流为例,传统刷新需等待新内容从服务器下载,用户滑动时易出现“白屏”或“加载中”提示,而逆赞快刷通过分析用户的“阅读-点赞-评论”序列,预判其可能感兴趣的内容类型(如好友动态、热点话题),提前将内容推送至边缘节点,用户点击后直接从本地读取。同时,针对“点赞后动态更新”这一高频场景,系统采用“逆赞确认”机制:用户点击点赞按钮后,前端立即更新UI状态(如按钮变色、数字+1),同时异步向服务器发送请求,若请求失败(如网络中断),则通过本地日志记录并在网络恢复后重试,确保数据最终一致性。这种“先反馈、后同步”的策略,既提升了用户操作的即时感,又保障了数据的准确性。

然而,逆赞快刷的实现并非一蹴而就,需应对数据一致性、资源冲突与模型泛化性三大挑战。在数据一致性方面,预加载的缓存可能与服务端最新数据存在偏差,解决方案是通过“版本号+时间戳”机制,在每次预加载时同步数据版本信息,前端展示时若检测到版本落后,则触发增量更新;同时设置“数据过期阈值”,避免长时间未更新的缓存造成信息滞后。在资源冲突层面,预加载任务可能与其他高优先级操作(如视频播放、文件下载)争夺内存与网络带宽,此时需通过动态资源分配算法,根据设备当前负载(如CPU使用率、内存占用)调整预加载强度,在低负载时提升预加载量,高负载时暂停非核心任务。在模型泛化性方面,不同用户的行为模式差异较大,需采用联邦学习技术,在保护用户隐私的前提下,将本地训练的模型参数聚合为全局模型,再下发至终端,使预测算法能快速适应新场景,例如针对新用户,初期基于群体行为数据预判,随着使用时长增加逐步个性化。

随着5G、边缘计算与AI技术的深度融合,逆赞快刷正向“全场景实时智能”演进。5G的低延迟特性使预加载的数据量从KB级跃升至MB级,支持高清视频、3D模型等富媒体的即时刷新;边缘计算将预加载节点下沉至就近基站,进一步缩短数据传输路径;而大语言模型的应用,使预判从“行为模式”升级至“语义理解”,例如电商系统可根据用户当前浏览的“连衣裙”内容,预加载“搭配推荐”“尺码建议”等关联信息,实现“未卜先知”式的刷新体验。这种技术演进不仅改变了用户与数据的交互方式,更推动了应用架构从“响应式”向“预测式”的范式转移,未来,逆赞快刷或将成为所有实时交互应用的基础能力,重新定义“快速刷新”的行业标准。