在快手平台的流量生态中,粉丝数量常被视为账号热度的直观指标,由此催生了“刷快手粉丝”的灰色产业链。不少用户寄希望通过快速提升粉丝数来撬动点赞增长,但通过刷快手粉丝的方式能否获得显著点赞增长效果,本质上是一个需要穿透数据表象、回归平台逻辑与用户行为本质的问题。深入分析会发现,这种看似“捷径”的操作,不仅难以带来可持续的点赞提升,反而可能因违背平台生态规则而适得其反。

一、刷粉丝的本质:虚假数据与真实互动的断层

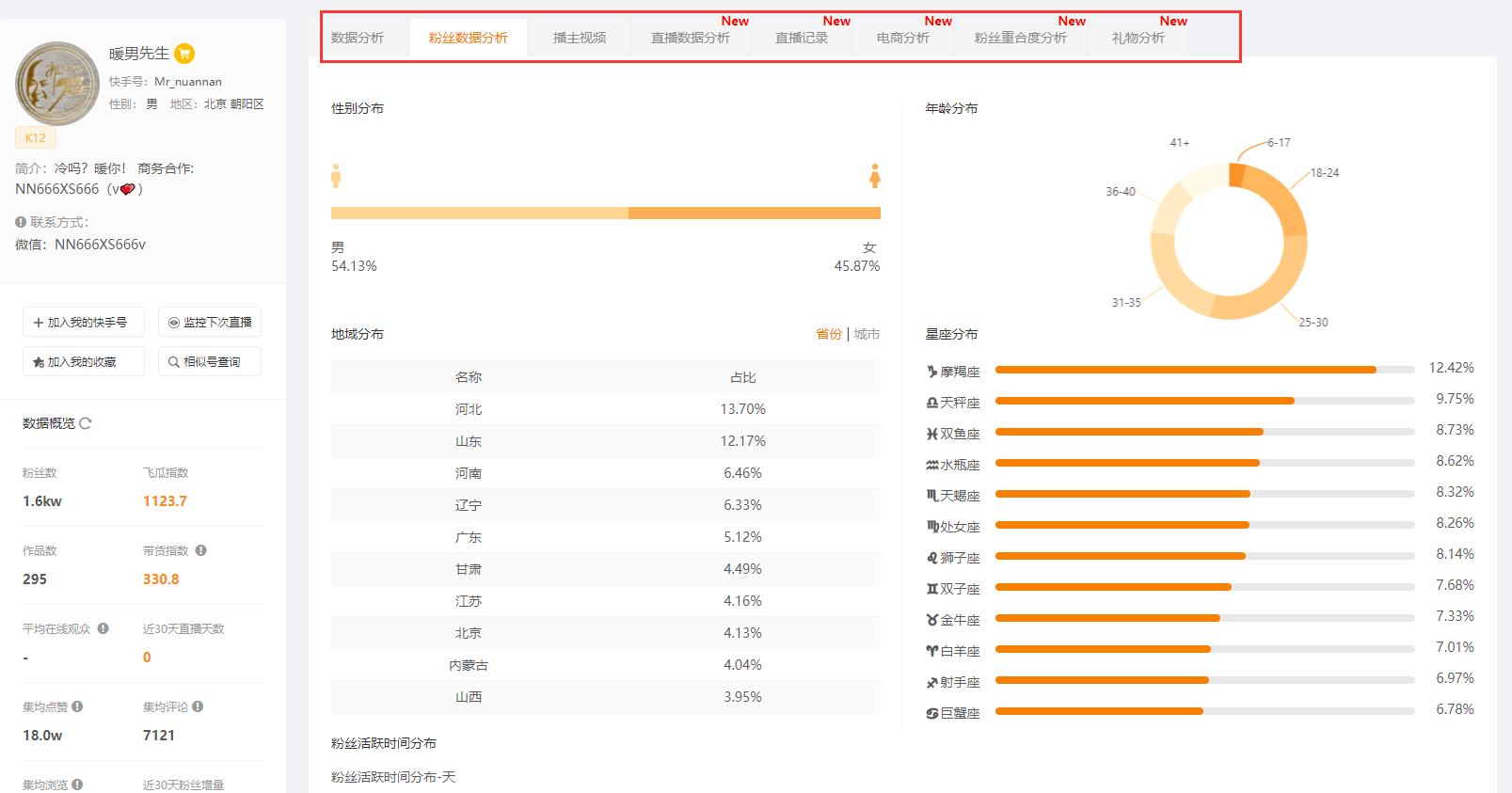

刷快手粉丝的核心逻辑是通过技术手段或第三方服务制造“粉丝数量增长”的假象,这些粉丝多为无真实画像、无互动行为的僵尸账号或机器注册号。从平台算法视角看,点赞增长的核心驱动力并非粉丝数量本身,而是内容的“互动质量”——包括用户的完播率、评论深度、转发意愿以及账号与粉丝的“画像匹配度”。刷来的粉丝既不具备真实的内容消费能力,也无法产生有效的互动行为,因此直接对点赞增长贡献极微。

例如,一个拥有10万真实粉丝的账号,若其内容契合目标用户需求,单条视频的点赞量可能轻松破万;而一个通过刷粉获得10万粉丝的账号,即便粉丝数相同,若真实互动率不足1%,点赞量可能仅有数百。这种“高粉丝、低点赞”的异常数据,反而可能触发平台的异常检测机制,导致内容推荐量下降,进一步抑制点赞增长。

二、平台算法的反噬:异常数据如何扼杀点赞潜力

快手作为以“算法驱动”为核心的短视频平台,其推荐逻辑高度依赖用户行为数据的“真实性”与“一致性”。当账号出现短期内粉丝数激增但互动数据不匹配的情况(如粉丝增长1000%,但点赞量仅增长10%),算法会判定账号存在“数据造假”风险,进而采取降权处理——减少内容推荐曝光、限制流量入口,甚至对账号进行限流或封禁。

这种反噬效应直接抵消了刷粉丝可能带来的“虚假热度红利”。假设某用户通过刷粉将粉丝数从1万增至10万,短期内可能因“粉丝基数提升”获得少量自然流量,但一旦算法识别异常,后续内容的推荐量将大幅下滑,真实用户看到内容的概率降低,点赞增长自然无从谈起。更关键的是,平台算法对“互动率”的权重远高于“粉丝数”,一个5000真实粉丝、互动率5%的账号,其内容推荐量往往能碾压50万虚假粉丝、互动率0.1%的账号——这才是点赞增长的真实逻辑。

三、用户心理与信任危机:刷粉如何反噬账号生态

除了算法层面的制约,刷粉丝还会对账号的“用户信任度”造成不可逆的损害。快手平台的用户群体更倾向于“真实感”与“亲近感”,创作者与粉丝之间的“情感连接”是互动转化的核心。当用户发现某账号的粉丝数与实际互动量严重不符(如评论区寥寥无几却号称“百万粉丝”),会迅速产生“虚假繁荣”的认知,进而对账号内容产生质疑甚至反感。

这种信任危机直接导致“用户流失”与“互动意愿下降”。例如,某美妆博主通过刷粉营造“头部达人”形象,但真实粉丝发现其视频点赞量远低于预期,会认为其内容质量与粉丝数不匹配,从而取消关注、减少互动。长此以往,账号不仅无法通过刷粉实现点赞增长,反而会因为用户信任的崩塌而失去核心受众,陷入“越刷粉越掉粉”的恶性循环。

四、真实增长路径:为什么优质内容才是点赞的“终极密码”

与刷粉丝的“短期投机”相比,通过优质内容与精细化运营实现粉丝与点赞的同步增长,才是符合平台生态规律的“正道”。快手的算法机制本质上是“内容筛选器”,它会优先推荐那些能引发用户共鸣、激发互动的内容。例如,某三农创作者通过记录真实乡村生活,以“接地气”的内容风格吸引精准粉丝,其视频的完播率、评论率、转发率自然提升,算法因此加大推荐力度,点赞量实现“滚雪球式”增长。

这种增长路径的核心在于“用户画像匹配度”:真实粉丝是因内容而关注,其兴趣标签与账号高度重合,因此对后续内容的互动意愿更强。当账号积累一定量级的精准粉丝后,即使粉丝数增长缓慢,每条视频的点赞量也能保持稳定提升——这才是“显著点赞增长”的本质,而非依赖虚假数据堆砌的“泡沫数据”。

结语:回归内容本质,拒绝“数据幻觉”

通过刷快手粉丝的方式试图获得显著点赞增长效果,本质上是一种违背平台逻辑与用户认知的“伪命题”。虚假粉丝无法转化为真实互动,异常数据会触发算法反噬,用户信任的崩塌更会让账号失去长期发展的根基。真正可持续的点赞增长,永远源于优质内容对用户的吸引、精准运营对粉丝的沉淀,以及创作者与受众之间的真实连接。在快手平台的流量生态中,“内容为王”从来不是一句口号,而是点赞增长与账号生命力的底层逻辑。放弃刷粉的“数据幻觉”,回归内容创作与用户价值,才是实现点赞与粉丝双增长的正道。