通过直播app刷点赞能挣钱吗?这是近年来不少直播从业者和普通用户心中的疑问。随着直播行业的爆发式增长,“流量即金钱”的观念深入人心,而“点赞”作为最直观的互动数据,自然被一些人视为变现的捷径。然而,看似门槛低、操作简单的“刷点赞”模式,实则暗藏多重风险,其所谓的“挣钱”更像是一场短期骗局,长期来看不仅无法带来稳定收益,反而可能让人陷入更深的困境。

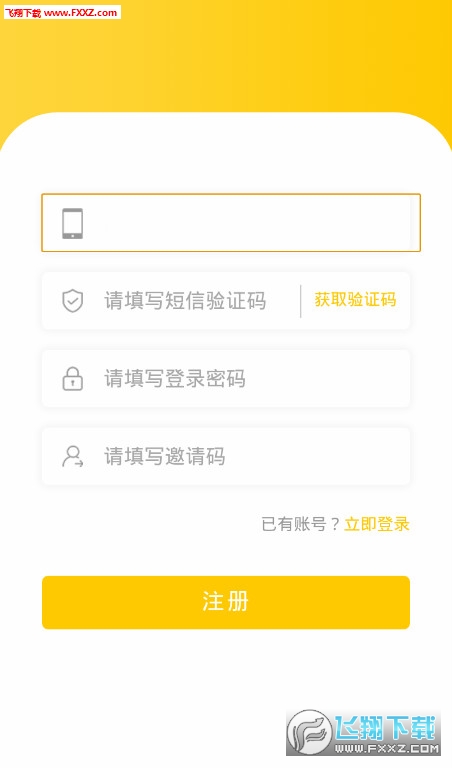

要回答这个问题,首先需要明确“通过直播app刷点赞挣钱”的具体操作模式。简单来说,这类操作通常有两种路径:一种是用户通过特定平台或中介接单,按照要求为指定直播间刷点赞、评论、关注等,按单结算佣金;另一种是主播或机构通过购买“刷量服务”,人为提升直播间数据,以吸引真实用户关注或达成平台流量扶持条件,再通过广告、带货等方式变现。无论是哪种模式,其核心都是通过虚假数据制造“繁荣假象”,试图在直播生态中套利。

从表面价值看,“刷点赞挣钱”似乎具备吸引力。对普通用户而言,无需专业技能,只需动动手指就能赚取零花钱,时间灵活,门槛极低;对部分急于求成的主播而言,刷点赞能快速提升直播间热度,突破平台冷启动阶段的流量瓶颈,满足“数据焦虑”。这种模式下,“刷点赞”被包装成一种“轻资产创业”或“兼职副业”,在社交媒体上广泛传播,吸引了不少人参与。但深入分析便会发现,这种“挣钱”逻辑建立在虚假基础上,其价值脆弱不堪。

平台规则的红线是刷点赞模式不可逾越的障碍。几乎所有主流直播平台都在用户协议中明确禁止刷量行为,将其视为作弊行为。一旦被系统检测到异常数据,轻则扣除信用分、限流,重则永久封禁账号。近年来,随着AI技术和大数据算法的升级,平台对虚假流量的识别能力越来越强。例如,通过分析点赞用户的行为轨迹、设备指纹、互动频率等维度,系统可以轻易判断出点赞是否为真实用户操作。许多刷单用户都曾遭遇“做了任务却拿不到佣金”的情况,中介以“数据异常”“账号违规”为由克扣报酬,甚至直接拉黑跑路。用户不仅没挣到钱,反而可能损失本金,甚至因违规账号影响其他正常业务。

从法律层面看,刷点赞行为游走在灰色地带,可能面临法律风险。2022年国家网信办发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确要求,算法推荐服务不得利用虚假流量、虚假互动等手段诱导用户。刷点赞行为本质上属于数据造假,若涉及商业推广、品牌合作等场景,可能构成不正当竞争,甚至触犯《反不正当竞争法》。2023年,某MCN机构因组织主播刷量骗取广告费被处罚款的案例,就给行业敲响了警钟——试图通过虚假数据套利,最终可能面临法律的制裁和经济损失。

更关键的是,刷点赞的“挣钱”模式缺乏可持续性。直播行业的核心是用户信任,而虚假数据只会消耗这种信任。当直播间充斥着机器账号和虚假互动,真实用户会迅速感知到异常,进而离开。主播即使通过刷量短暂获得流量,也难以转化为忠实粉丝或消费用户,最终“流量来得快,去得也快”。对于参与刷单的普通用户而言,这种兼职看似简单,实则收益极低。按照市场行情,一个点赞的价格通常在0.1元到0.5元之间,要赚取可观的收入,需要完成海量任务,耗时耗力,时薪甚至低于最低工资标准。更重要的是,长期参与刷单会让用户陷入“数据造假”的思维惯性,忽视自身能力的提升,错失通过正当途径创造价值的机会。

与刷点赞的短期投机相比,直播行业真正的“挣钱”逻辑在于优质内容和真实互动。无论是才艺展示、知识分享还是生活记录,能够持续为用户提供价值的主播,才能积累起稳定的粉丝群体,实现广告、带货、打赏等多元化变现。平台也在不断优化算法,更倾向于推荐那些用户停留时长、互动率、转化率等真实数据表现优秀的直播间。例如,某短视频平台近期推出的“优质内容扶持计划”,明确将“真实互动数据”作为流量分配的核心指标,这表明直播生态正在向“内容为王”回归,虚假数据的生存空间被不断压缩。

对于普通用户而言,与其将时间耗费在刷点赞这种低价值且高风险的活动上,不如尝试通过正当途径参与直播生态。例如,成为平台的“内容审核员”“社群运营助手”,或学习直播策划、短视频制作等技能,提升自身竞争力。对于主播而言,与其追求虚假的“数据繁荣”,不如沉下心来打磨内容,了解用户需求,用真实互动建立情感连接。直播行业的红利期早已过去,粗放式的流量套利模式已难以为继,唯有诚信经营和内容创新,才是可持续发展的正道。

通过直播app刷点赞能挣钱吗?答案是否定的。这种模式看似抓住了直播流量的“痛点”,实则触碰了平台规则和法律的红线,其所谓的“收益”不过是镜花水月。在直播行业规范化发展的今天,任何试图通过造假手段走捷径的行为,终将被市场淘汰。真正的“挣钱”从来不是靠制造虚假繁荣,而是靠为他人创造价值,靠自身能力的持续提升,靠在规则内长期耕耘。对于每一个想在直播领域立足的人而言,认清这一点,或许比任何“刷单技巧”都更重要。