在社交数字化的今天,QQ名片作为个人线上形象的“微缩窗口”,点赞数量常被视为社交活跃度与人气的直观体现。这种需求催生了“速刷QQ名片点赞的软件”的泛滥,宣传页面上“一键涨赞”“秒刷上千”的承诺让不少用户心动——但这类软件真的有效吗?若剥离营销话术,从技术逻辑、风险代价与社交本质三个维度拆解,答案或许比“有效”或“无效”更复杂。

一、“有效”的表象:技术原理与短期数字游戏

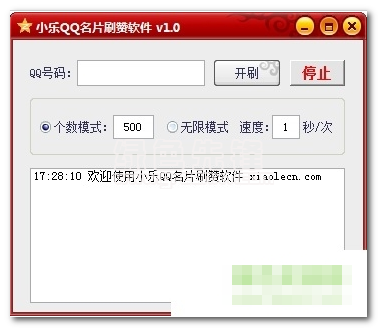

速刷QQ名片点赞的软件之所以能吸引眼球,核心在于其“立竿见影”的数字效果。这类软件的技术原理通常分为两种:一种是模拟用户操作,通过脚本自动批量点击目标QQ名片的点赞按钮,利用平台对用户行为的“默认信任”实现数据增长;另一种则是通过非官方接口调用,直接向平台服务器发送虚假点赞指令,绕过前端交互环节。从技术层面看,这两种方法确实能在短时间内让QQ名片的点赞数飙升——有的软件甚至宣称“10分钟刷满1万赞”,满足用户对“高人气”的即时渴望。

但这种“有效”存在天然的脆弱性。QQ平台的风控系统并非摆设,其内置的行为识别算法会持续监测点赞数据的异常性:例如,同一IP短时间内为大量不同账号点赞、点赞频率远超人类正常操作范围、或目标账号的粉丝群体与点赞行为完全不匹配(如一个几乎无社交动态的账号突然获得大量点赞),都容易被判定为“刷量”行为。一旦触发风控,轻则点赞数据被清零,重则账号被限权甚至永久封禁。这种“有效”本质上是与平台规则的博弈,而技术对抗的天平永远向平台倾斜——毕竟,软件开发者很难追上平台风控系统的迭代速度。

二、“有效”的代价:隐性成本远超数字收益

用户在使用速刷QQ名片点赞的软件时,往往只看到点赞数的增长,却忽视了背后隐藏的隐性成本。首先是账号安全风险。这类软件通常需要用户登录QQ账号,甚至获取通讯录、好友列表等敏感权限——开发者是否具备正规的网络安全资质?用户数据是否会被窃取或用于非法交易?近年来,因使用第三方刷量软件导致QQ账号被盗、个人信息泄露的案例屡见不鲜,有些甚至被用于发送诈骗信息,最终让用户“为点赞买单”。

其次是社交价值的贬值。QQ名片的点赞本应是真实社交互动的延伸,是朋友间认可、欣赏的象征。当点赞数通过软件“速刷”而来,这些数据便失去了原有的意义——一个几乎不互动的“僵尸粉”账号给你点赞,与一个好友真诚的点赞,价值天差地别。更关键的是,在社交场景中,越来越多的人已经能识别“虚假点赞”的痕迹:当你的QQ名片突然多了大量无共同好友、无动态互动的点赞,反而可能让他人对你的社交真实性产生怀疑,这种“得不偿失”的代价,是软件宣传页面上绝不会提及的。

三、“有效”的悖论:虚假数据与真实社交需求的错位

用户追求QQ名片点赞,本质上是渴望在社交中获得存在感与认同感。但这种需求若通过速刷软件满足,便陷入了一个“越刷越空虚”的悖论:虚假数据无法带来真实的情感连接,反而可能让用户沉迷于数字的虚假繁荣,忽视线下与线上真实的社交建设。例如,有用户为了在同学群中“显得人缘好”,花几十元购买速刷软件让名片点赞破万,却在聚会中发现无人主动搭话——因为大家都知道,那些点赞不过是一串没有温度的数字。

从社交平台的设计初衷看,QQ名片的点赞功能是为了鼓励用户分享生活、增进互动,而非成为“数字竞赛”的工具。平台近年来也在不断优化社交体验,比如通过“动态”功能展示真实生活片段,通过“群聊互动”强化关系纽带,这些变化都在传递一个信号:社交的价值在于“质”而非“量”,真实的认可远胜于虚假的点赞数量。 速刷软件制造的“有效”,本质上是对社交本质的误读,最终只会让用户离真实的社交需求越来越远。

四、趋势与选择:告别“速刷”,回归真实的社交连接

随着用户对网络安全与社交真实性的认知提升,以及平台对刷量行为打击力度的加大,速刷QQ名片点赞的软件正在走向“末路”。一方面,QQ平台已升级风控模型,不仅能识别异常点赞行为,还能对使用第三方软件的账号进行“标记”,这些标记可能影响账号的社交推荐权重;另一方面,越来越多的用户开始反思“点赞焦虑”,转而通过分享有价值的内容、积极参与群聊互动、维护真实好友关系来提升社交影响力——这些方式虽然“慢”,却能带来长期且真实的回报。

对于普通用户而言,与其依赖速刷软件追求虚假的“有效”,不如回归社交的本质:用真诚的互动代替冰冷的数字,用有价值的内容吸引真实的关注。毕竟,一个拥有100个真诚好友点赞的QQ名片,远比一个被软件刷出1万赞的“僵尸名片”更有社交意义。真正的“有效”,从来不是软件赋予的数字,而是人与人之间通过连接产生的温度与价值。 当我们放下对“点赞数”的执念,才能在社交中获得更持久、更真实的满足感。