在QQ社交平台上,频繁出现“疯狂刷赞”的行为——用户动辄为一条动态、一张照片甚至一个状态瞬间收获数十甚至上百点赞,这些点赞往往并非源于内容本身的吸引力,而是背后有组织的互动或工具驱动。那些在QQ社交平台上疯狂刷赞的人,并非单一群体,而是由多重动机、社交需求和技术手段交织而成的复合型用户画像,他们的行为折射出数字时代社交生态的深层逻辑与潜在矛盾。

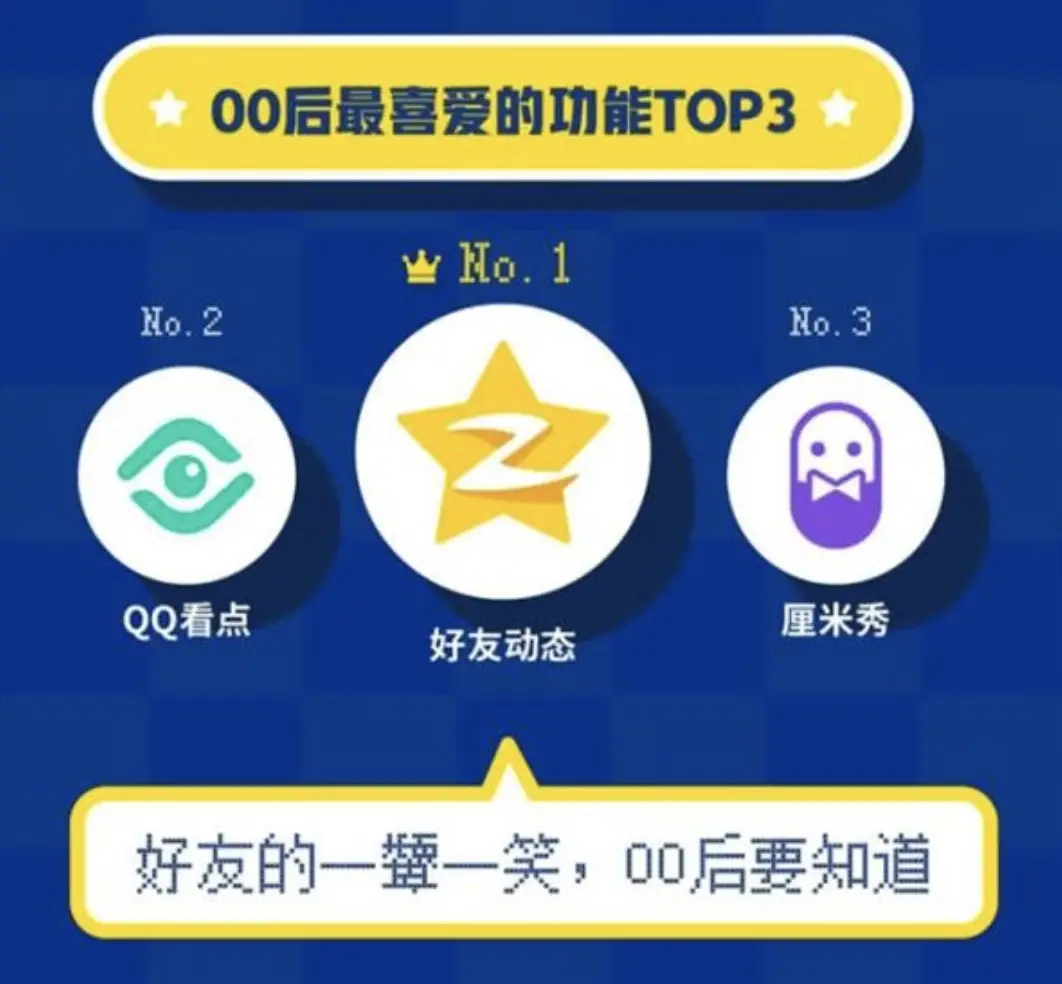

青少年群体是QQ刷赞行为的核心参与者。作为QQ的原生用户,青少年对社交认同的需求极为敏感。在班级群、兴趣群或好友动态中,点赞成为他们获取“存在感”的快捷方式。一位中学生可能为了在同学面前“合群”,对群内所有人的动态逐一点赞;或是为了让自己发布的生活照获得更多关注,主动加入“互助点赞群”,通过手动或工具快速完成点赞任务。这种行为的背后,是青少年对“社交货币”的朴素认知——在QQ构建的虚拟社交圈中,点赞数量等同于受欢迎程度,而疯狂刷赞则是用最低成本兑换这种认同感的方式。值得注意的是,青少年的刷赞行为往往带有“仪式感”,例如在特定时间段(如放学后、周末)集中互动,试图通过数字符号的累积,弥补现实中社交表达的不足。

职场新人则将QQ刷赞视为“社交润滑剂”。不同于微信的职场属性,QQ的群组功能(如同事群、行业交流群)为新人提供了快速融入环境的渠道。他们通过频繁点赞群内领导、前辈的动态,传递“我在关注”“我认可你”的信号,这是一种低风险的社交策略。一位刚入职的互联网运营人员可能每天花半小时刷赞,只为让同事记住自己的头像和昵称。这种行为的深层动机,是职场人对“隐形社交规则”的妥协——在缺乏深度交流的阶段,点赞成为建立“弱连接”的工具。然而,过度依赖点赞维系职场关系,也可能导致真实互动的缺失,形成“点赞式社交”的泡沫:表面上互动频繁,实则彼此了解仅限于动态内容。

营销号与内容创作者则是QQ刷赞的“专业玩家”。在QQ空间、QQ看点等场景中,部分用户以点赞数据为运营目标,通过批量发布内容、诱导点赞或使用第三方工具,追求流量变现。例如,某情感类营销号可能发布“早安鸡汤”动态,引导粉丝“点赞+转发”,再通过点赞数据向广告主展示影响力;还有一些兼职刷赞手,专门为商家、网红提供“点赞套餐”,按条计费,甚至承诺24小时内完成上千点赞。这类行为的本质,是将QQ社交平台的数据价值货币化,而疯狂刷赞则是实现这一目标的手段。值得注意的是,营销号的刷赞行为往往与平台规则相悖,QQ虽通过算法识别异常点赞(如短时间内大量集中互动),但隐蔽的刷赞工具仍能钻空子,形成“技术对抗”的灰色产业链。

心理层面的社交焦虑,是驱动疯狂刷赞的底层动力。在数字社交时代,个体对“被看见”的需求被无限放大,点赞成为衡量社交价值的重要标尺。当用户发布动态后,若长时间无人点赞,容易产生“被忽视”的焦虑;反之,大量点赞能带来短暂的满足感,形成“点赞-多巴胺”的正反馈循环。这种心理机制在QQ用户中尤为明显——作为老牌社交平台,QQ积累了大量熟人关系,用户更在意“熟人圈”中的反馈。一位用户可能因为好友列表里有暗恋对象,反复刷新动态查看点赞数;或是为了在家族群中“刷存在感”,发布无关紧要的内容却疯狂@所有人请求点赞。这种行为的异化在于,用户逐渐将点赞数量等同于自我价值,陷入“数字社交依赖症”,而真实的情感连接则被点赞数据所替代。

QQ平台的技术特性也为刷赞行为提供了便利。QQ的“一键点赞”功能、群聊的“@所有人”指令,以及第三方插件(如“QQ空间助手”)的普及,降低了刷赞的操作门槛。用户无需手动点击,通过脚本或群互助即可完成批量点赞,甚至有专门的教学视频分享“刷赞技巧”。这种技术便利性,使得刷赞行为从个体行为演变为群体现象——在“互助点赞群”中,成员通过“你赞我我赞你”的互惠模式,共同制造虚假繁荣。然而,这种行为对平台生态的破坏不容忽视:一方面,过度点赞导致信息过载,用户难以分辨优质内容;另一方面,真实互动被稀释,平台社交属性逐渐异化为“数据竞赛”。

面对疯狂刷赞现象,QQ平台与用户正在形成新的博弈。平台方通过算法升级识别异常点赞,例如限制同一IP短时间内大量互动、对频繁点赞账号进行降权;用户则在规则边缘寻找新策略,如分散时段点赞、使用小号辅助等。这种博弈的本质,是数字社交中“真实”与“表演”的对抗——当点赞成为社交表演的一部分,用户是否还能通过QQ建立有意义的连接?或许,疯狂刷赞者的身影,正是数字时代社交困境的缩影:我们在虚拟世界中拼命寻求认可,却可能忘记了真实社交的温度。

归根结底,那些在QQ社交平台上疯狂刷赞的人,是社交需求的具象化表达,也是技术规则与人性欲望碰撞的产物。他们的行为提醒我们:点赞本应是心意的传递,而非数字的游戏。在QQ这个连接了数亿用户的社交场域中,唯有回归真实互动的本质,才能让“赞”真正成为社交的桥梁,而非泡沫。