当一条内容划过重庆人的手机屏幕,指尖在“点赞”按钮上方悬停的0.1秒,藏着这座城市的性格密码。“重庆人刷到内容后点赞了吗?”这个问题看似简单,实则是对地域文化、内容价值与社交心理的深度叩问。它不仅是数字互动的量化指标,更是山城用户对信息的筛选逻辑、情感连接的建立方式,乃至城市性格的数字化投射。重庆人的点赞行为,从来不是随意的指尖轻点,而是“耿直”与“热情”双重基因下的理性选择——他们为真实共鸣喝彩,为烟火气驻足,却对套路化内容吝于肯定。

一、地域文化:点赞背后的“山城性格”解码

重庆人的“耿直”与“热情”,是理解其点赞行为的文化底色。这座被两江环绕、群山环抱的城市,孕育了重庆人直来直去的性格:不绕弯子,不搞虚的。这种特质延伸到线上互动,便表现为对“真实感”的极致追求。当重庆人刷到一条记录解放碑早高峰人潮的视频,或是磁器口巷子里的棒棒军吆喝,点赞率往往居高不下——因为这些内容戳中了他们对“日常重庆”的认同感。反之,那些刻意美化、脱离市井生活的“滤镜重庆”,即便制作精良,也很难获得他们的“小红心”。

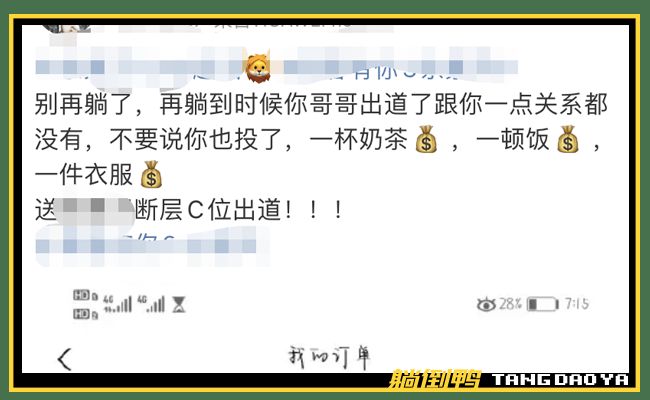

更关键的是重庆人的“江湖气”。他们重情义、讲圈子,点赞行为常带有“站队”与“支持”的意味。比如本地创作者发布的方言段子、非遗手艺传承故事,甚至是一条为重庆火锅“正名”的科普内容,重庆人点赞的不仅是内容本身,更是对本土文化的守护姿态。这种“抱团取暖”的社交逻辑,让“重庆人刷到内容后点赞了吗?”成为判断内容是否真正融入本地语境的重要标尺——若能引发“这就是我们重庆人该有的样子”的共鸣,点赞便会自然发生。

二、内容类型:从“实用主义”到“情感共振”的点赞逻辑

重庆人的点赞偏好,深刻反映着“实用主义”与“情感价值”的双重需求。在信息型内容中,与民生息息相关的本地资讯往往能快速收割点赞。比如“重庆轨道交通新线开通”“暴雨天这些路段易积水”等实用信息,用户点赞既是收藏,也是对“便民价值”的肯定;而“重庆老字号火锅隐藏吃法”“周末周边游攻略”等内容,则因解决“去哪吃、去哪玩”的实际问题,成为点赞率高发地。这种“有用就点”的实用主义,让重庆人对“标题党”和“空泛内容”天然免疫。

情感型内容的点赞逻辑则更复杂。重庆人热情外放,容易被“凡人微光”打动:街头陌生人之间的暖心互助、社区志愿者的坚守、普通家庭对生活的热爱……这些带着温度的故事,往往能让他们眼眶一热,指尖轻点。但情感共鸣的前提是“真实”,那些刻意煽情、编造“苦情戏码”的内容,即便披着“重庆故事”的外衣,也会被他们一眼识破。重庆人的点赞,是情感与理性的平衡——他们愿意为真诚落泪,却绝不容忍被消费情感。

三、平台生态:不同场景下的点赞行为差异

不同社交平台的属性,塑造了重庆人点赞行为的“场景化差异”。在抖音这类短视频平台,重庆用户更偏爱“短平快、有记忆点”的内容:一段10秒的洪崖洞夜景延时摄影、一句地道的重庆方言吐槽、一场长江索道的惊险体验,都可能让他们毫不犹豫点赞。这里的点赞是对“瞬间冲击力”的肯定,也是碎片化时代下“高效筛选”的方式。

微信朋友圈的点赞则更偏向“熟人社交”的温度传递。重庆人在朋友圈点赞,往往带着对朋友的关注与支持:朋友晒的重庆火锅局、娃儿的成长瞬间、社区活动的参与照,点赞是“我在看”的信号,更是维系人际关系的“社交润滑剂”。而在小红书等种草平台,重庆用户的点赞门槛更高——他们更看重“本地真实体验”,一篇“重庆土著私藏小面馆”的笔记,若能写出“辣度选择”“隐藏菜单”等细节,点赞便会随之而来;反之,那些复制粘贴的“网红打卡攻略”,则很难获得他们的认可。

四、挑战与趋势:从“点赞量”到“点赞质量”的进阶

随着内容同质化加剧,重庆人的点赞行为正从“数量驱动”转向“质量导向”。过去,一条“重庆网红景点”的合集内容可能轻松破赞;如今,用户更渴望看到“独特视角”与“深度洞察”——比如“重庆轻轨穿楼背后的城市规划”“棒棒军二十年变迁口述史”等内容,因兼具信息量与人文关怀,点赞率反而更高。这种变化,倒逼创作者从“堆砌重庆元素”转向“挖掘重庆内核”。

算法推荐与用户自主性的博弈,也成为影响点赞行为的关键因素。当平台持续推送“重庆美女”“重庆夜景”等标签化内容时,重庆用户可能因审美疲劳而减少点赞;但若算法能精准捕捉他们对“老重庆记忆”“社区文化”等细分需求的偏好,点赞意愿则会显著提升。未来,“重庆人刷到内容后点赞了吗?”的答案,或许将更多取决于内容是否能在“算法推荐”与“用户真实需求”之间找到平衡点。

当我们在数字世界中追问“重庆人刷到内容后点赞了吗?”,本质上是在探寻这座城市如何在虚拟与现实间保持情感连接。重庆人的点赞,是烟火气的见证,是文化认同的传递,更是对真实世界的温柔回应。对内容创作者而言,读懂这份“点赞哲学”——不玩套路,只走心;不追流量,只扎根——或许才是触达山城用户内心的“通关密码”。毕竟,在重庆人的世界里,每一次点赞,都是对“日子”最真诚的肯定。