针对刷赞引发的限流问题,用户有什么实用的解决方法吗?这是当前内容创作者普遍面临的困惑。在流量竞争白热化的当下,不少用户试图通过刷赞快速提升数据表现,却忽视了平台算法对异常行为的敏感识别——刷赞看似“捷径”,实则成为触发限流机制的导火索。限流并非平台的刻意打压,而是算法对内容生态平衡的自动维护,理解这一逻辑,才是解决问题的关键。

刷赞的本质是“虚假互动”,其数据模式与自然行为存在显著差异。平台算法通过多维度指标识别异常:短时间内点赞量突增、互动用户账号特征集中(如新注册、无历史活跃记录)、点赞行为无内容相关性(如批量对旧内容集中点赞)、缺乏后续互动(如评论、转发)等。当这些异常数据累积到阈值,算法会判定账号存在“数据造假”风险,进而启动限流措施——降低内容推荐量、限制流量分发范围,甚至暂停部分功能权限。这种机制的核心逻辑很简单:平台依赖真实互动数据评估内容质量,虚假数据会扭曲推荐算法的准确性,破坏用户体验,因此必须被过滤。

用户需要清醒认识到,刷赞的“短期收益”远小于“长期成本”。一方面,刷赞消耗的资金与精力本可用于内容优化或粉丝运营;另一方面,一旦被限流,账号权重会显著下降,即使停止刷赞,也需要数周甚至数月的时间通过自然互动数据修复信任。更严重的是,若存在多次违规,可能面临永久降权或封号风险。相比之下,真实互动带来的不仅是数据增长,更是粉丝黏性与账号价值的双重提升——这才是平台算法真正认可的增长模式。

那么,针对刷赞引发的限流问题,用户有哪些实用的解决方法?核心思路是“停止造假+修复数据+重建信任”,具体可从以下三步入手。

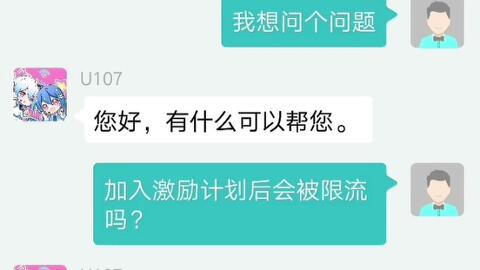

第一步:立即停止刷赞行为,排查并清理异常数据。发现限流后,用户需第一时间切断所有数据造假渠道,包括第三方刷赞工具、互赞群组等。同时,登录平台后台查看数据异常时段,若存在短期内非自然增长的点赞量,可通过官方申诉通道提交说明(如“账号曾因误操作使用第三方服务,已立即停止并承诺合规运营”),请求人工审核。需要注意的是,申诉需提供真实操作痕迹,如虚假交易的支付凭证、与刷赞方的聊天记录等,避免因虚假陈述导致二次处罚。此外,部分平台提供“数据清理”功能,可主动删除异常互动记录,帮助算法重新评估账号状态。

第二步:优化内容质量,提升自然互动数据。限流修复的根本在于证明账号具备“持续产出优质内容”的能力。创作者需回归内容本质:深耕垂直领域,解决用户真实需求。例如,知识类博主可结合热点事件拆解专业观点,生活方式类创作者可通过“问题征集+专题解答”增强用户参与感。在内容形式上,善用平台工具(如短视频的“贴纸互动”、图文的“投票功能”)引导用户点赞、评论、转发,这些自然行为是向算法传递“内容优质”的信号。数据显示,当一条内容的“评论率”“转发率”超过行业均值20%时,即使初始点赞量不高,算法也会提升其推荐权重——这比单纯追求点赞数量更有效。

第三步:构建健康粉丝生态,强化账号权重稳定性。算法不仅关注单条数据,更评估账号的“长期健康度”。用户可通过精细化运营激活粉丝:定期开展粉丝福利活动(如留言抽奖、专属内容福利),提升老粉互动率;针对不同粉丝画像推送差异化内容,提高用户停留时长;主动与粉丝互动(如回复评论、引导话题讨论),建立情感连接。这些行为能向算法证明“账号拥有真实且活跃的粉丝群体”,从而降低因短期数据波动被限流的风险。值得注意的是,粉丝生态的构建非一日之功,需避免“刷粉”“互关”等短期行为——这些虚假粉丝不仅无法提升互动率,反而会因“粉丝画像异常”(如大量僵尸号、无活跃记录账号)进一步触发风控。

随着平台算法的持续迭代,单纯依赖“数据造假”获取流量的空间将越来越小。当前,主流平台已引入“AI行为识别+人工审核”的双重机制,对异常数据的追溯精度提升至“小时级”,甚至“分钟级”。这意味着,用户必须将运营重心从“如何快速刷数据”转向“如何让用户真正认可内容”。例如,某美妆博主在遭遇限流后,停止刷赞并转型“成分党”内容,通过详细解析产品成分与肤质匹配度,半年内自然互动量增长300%,不仅成功解封限流,还实现粉丝精准翻倍——这印证了“优质内容才是破解限流的终极密码”。

归根结底,针对刷赞引发的限流问题,用户的核心解决方法是“放弃侥幸心理,拥抱合规运营”。刷赞或许能带来短暂的数据繁荣,但限流则是平台对生态失衡的必然纠正。只有回归内容创作的本质,以真实价值吸引用户,以健康互动赢得算法信任,才能在流量竞争中实现长效增长。毕竟,内容生态的可持续发展,从来不是比谁的数据“刷得快”,而是比谁的内容“立得住”。