在钉钉日益成为职场核心社交与协作工具的背景下,点赞功能已从简单的互动符号演变为职场认可度与活跃度的隐性指标。随之而来的是各类“钉钉点赞软件”的涌现,它们打着“一键提升点赞量”“快速引爆职场人气”的旗号,吸引着渴望获得更多认可的用户。然而,这些声称能帮助用户快速获得更多点赞的第三方工具,真的如宣传所言那般有效吗?其背后隐藏的技术逻辑、平台规则与用户价值,值得深入剖析。

一、“钉钉点赞软件”的运作逻辑:是效率神器还是数据泡沫?

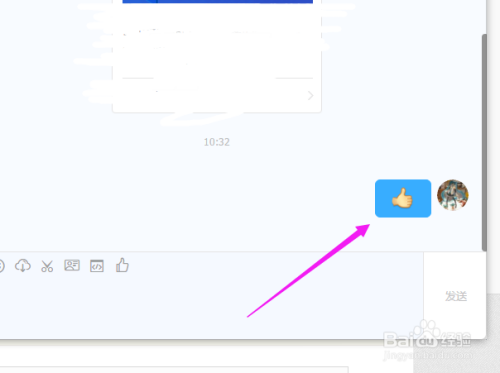

所谓“钉钉点赞软件”,通常指通过非官方渠道下载的第三方插件或脚本,宣称能实现“自动批量点赞”“定时任务点赞”“定向好友点赞”等功能。从技术层面看,其核心逻辑多基于模拟人工操作或调用未公开API接口:前者通过自动化脚本模拟点击、滑动等行为,在短时间内对指定内容(如动态、日志、工作成果)进行重复点赞;后者则试图通过破解钉钉的接口协议,实现数据层面的“点赞量注入”。

这类软件的卖点直击用户痛点——职场中,点赞量常被潜意识关联到“工作表现”“团队影响力”甚至“绩效参考”。例如,员工在钉钉发布的周报、项目总结或动态获得更多点赞,可能被视为“积极融入团队”“工作成果获认可”的信号。于是,“快速获得更多点赞”便成了部分用户提升职场存在感的“捷径”。然而,这种“捷径”的本质是制造数据泡沫:通过技术手段堆砌的点赞量,与真实的用户认可度存在本质差异。真正的职场认可源于内容价值与人际互动,而非冰冷的数字游戏,而第三方软件制造的虚假点赞,恰恰剥离了互动的温度与真实性。

二、平台反作弊机制:虚假点赞的“天花板”与风险警示

作为企业级办公平台,钉钉对数据真实性的重视远超社交软件。其内置的反作弊系统早已具备识别异常行为的能力:例如,同一账号短时间内对同一内容重复点赞、跨设备异常登录、点赞IP地址频繁切换等,都会被标记为可疑操作。一旦被判定为“刷量”,轻则点赞量被清零,重则账号受限甚至封禁。

更关键的是,钉钉的社交场景具有强关系属性——点赞多发生在同事、上下级、合作伙伴之间,虚假点赞极易被识破。假设某员工使用软件“刷赞”后,却发现点赞列表中出现陌生头像或无互动记录的“僵尸粉”,反而可能引发同事对其“数据造假”的质疑,适得其反。职场信任的建立需要长期积累,而一次“刷赞”暴露的虚假,足以摧毁他人对其专业度的评价。此外,第三方软件本身存在安全隐患:用户授权登录时,可能泄露个人信息或企业数据,对企业信息安全构成潜在威胁。

三、用户需求的错位:从“获得点赞”到“创造价值”

用户对“快速获得更多点赞”的追求,本质上是对职场认可度的渴望。但这种需求若依赖外部工具实现,恰恰陷入了对“形式认可”的过度追求,而忽略了“价值认可”的核心。在钉钉的职场生态中,真正能持续获得点赞的,从来不是靠软件“刷”出的数字,而是能解决实际问题、创造团队价值的内容与行为。

例如,员工分享的项目复盘干货、跨部门协作的成功经验、对行业趋势的专业洞察,这类内容因具有实用价值,自然会吸引同事主动点赞;在团队讨论中积极提出建设性意见、主动帮助同事解决问题、按时高质量完成工作,这些行为带来的不仅是同事的即时点赞,更是长期的信任与口碑。职场认可的本质是“价值交换”——你为团队创造的价值越大,获得的认可就越真实、越持久。试图通过捷径获取“虚假点赞”,本质上是本末倒置,反而可能因沉迷数据泡沫而忽视了真正提升职场竞争力的能力建设。

四、理性看待点赞:职场评价体系的多元回归

随着职场评价体系的日益成熟,单一维度的“点赞量”早已无法全面反映一个人的工作表现。企业对员工的考核,更注重结果导向(如项目成果、业绩指标)、能力维度(如专业技能、协作能力)与行为特质(如责任心、创新意识)。钉钉点赞的功能,本意是鼓励积极互动、强化正向反馈,而非作为评价标准。

与其纠结于“如何快速获得更多点赞”,不如思考“如何让自己的工作成果被更多人看见”。例如,在发布周报或动态时,聚焦具体问题与解决方案,用数据支撑结论,避免空泛的表述;主动参与团队话题讨论,分享行业前沿资讯或实用工具,成为团队中的“价值输出者”;在同事获得成就时真诚点赞,构建积极的互动氛围——这些行为不仅能获得真实的点赞,更能积累个人品牌与职场影响力。真正的职场“点赞王”,不是数据的堆砌者,而是价值的创造者。

在钉钉点赞软件的“诱惑”面前,用户需要保持清醒的认知:技术或许能暂时制造虚假的繁荣,但无法替代真实的努力与价值。职场之路,从来比拼的不是谁获得的点赞更多,而是谁创造的价值更大。与其依赖外部工具“刷赞”,不如深耕专业能力、优化沟通方式、提升团队贡献——唯有如此,才能获得真正有意义的认可,在职场走得更稳、更远。