在社交媒体和各类线上活动中,“集赞刷票”早已成为公开的秘密,其背后活跃着一群身份各异、目的明确的参与者。这些人从普通网民到专业团队,从个体经营者到机构运营,共同构成了这一灰色产业链的生态基础。他们的行为逻辑并非简单的“帮忙”,而是隐藏着复杂的利益驱动与生存策略。要理解“集赞刷票的人是谁,他们的目的是什么”,需要穿透现象表层,深入剖析参与者的身份构成与行为动机。

集赞刷票的参与者首先呈现“分层化”特征。最底层的是大量兼职个体,包括学生、宝妈、自由职业者等,他们通过微信群、QQ群等渠道接单,以“每单0.5-2元”的价格完成点赞、投票任务。这类参与者往往时间碎片化,缺乏专业技能,将刷票视为“赚外快”的手段,对产业链的认知停留在“举手之劳”的层面。中间层是小型刷票团队,通常由3-5人组成,拥有一定数量的社交账号资源(包括购买或租来的“养号”),能够批量完成中等规模的刷票需求,他们与兼职者不同,更注重效率优化,甚至会开发简易的“辅助工具”提高操作速度。顶端则是专业刷票机构,这类团队往往具备公司化运作模式,拥有庞大的账号库(可达数万至数十万)、成熟的自动化脚本以及规避平台检测的技术能力,服务于电商销量冲量、网红投票、活动排名等高价值需求,其报价可达数千甚至数万元/单。

除了外部参与者,商家与机构本身也是“集赞刷票”的重要推手。部分中小企业为提升产品在电商平台上的“销量数据”,会主动购买刷票服务;MCN机构为帮助旗下网红在活动中胜出,会组织粉丝群进行集中刷票;甚至一些地方政府或事业单位举办的评选活动,也可能存在内部人员“动员亲友刷票”的情况。这类参与者的身份更隐蔽,目的也更直接——通过数据造假塑造“虚假繁荣”,从而在竞争中占据优势。值得注意的是,部分参与者并非主动逐利,而是被裹挟其中:例如企业员工为完成上级下达的“集赞指标”,不得不发动亲友帮忙;普通用户因担心“不参与就落后”,在社群氛围带动下加入刷票大军。这种“被动参与”现象,进一步扩大了集赞刷票的参与基数。

集赞刷票的核心目的,可归结为“短期利益最大化”与“长期资源变现”两大逻辑。短期层面,最直接的是经济收益。兼职者通过完成海量任务获得佣金,专业团队则凭借规模效应赚取差价——例如以0.5元/赞的价格购买流量,再以2元/赞的价格卖给需求方,中间存在数倍的利润空间。对于商家和机构而言,短期目的在于“数据包装”:高点赞量、高投票数能快速提升产品或活动的曝光度,吸引真实用户关注,形成“数据-流量-转化”的虚假闭环。例如,某新锐品牌通过刷票使产品“销量破万”,后续在直播中强调“爆款”属性,进一步刺激真实购买,这种“用假数据启动真市场”的策略,在电商行业屡见不鲜。

长期来看,集赞刷票的参与者追求的是“流量池构建”与“规则套利”。专业刷票机构会积累大量“干净账号”(即未被平台标记的账号),这些账号不仅是刷票工具,更是后续进行“流量倒卖”或“虚假种草”的资源——例如通过刷赞打造“高互动人设”,再接广告商的“虚假推广”订单。部分MCN机构则将刷票视为“行业潜规则”,认为在“人人刷票”的环境下,不刷就意味着“主动出局”,因此将刷票成本视为“竞争必要开支”。更深层的动机是“试探平台底线”:通过不断变换刷票手段(如从机器刷票转向真人互赞),测试平台的检测能力,一旦发现漏洞,便迅速规模化运作,形成“监管滞后-获利-升级手段-再获利”的循环。

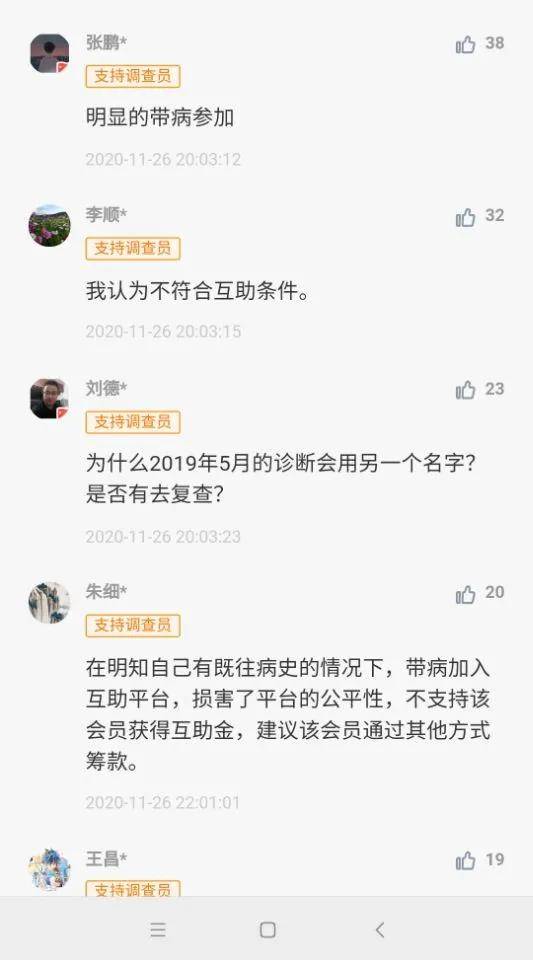

然而,集赞刷票的泛滥也带来了多重挑战。对平台而言,虚假数据破坏了算法推荐的基础逻辑——例如抖音的“点赞率”算法、微信的“看一看”权重,一旦被刷票数据污染,会导致优质内容被淹没,低质内容通过造假获得曝光,最终损害用户体验。对用户而言,频繁收到“集赞助力”请求会引发社交疲劳,而刷票导致的“虚假胜利”(如某投票活动刷票者夺冠)则严重破坏活动公信力,让真实参与者感到“努力无效”。对市场而言,数据造假形成“劣币驱逐良币”效应:诚信商家因不愿刷票而陷入流量劣势,而刷票商家却通过虚假繁荣获得更多资源,长期来看会扭曲市场公平性。

治理集赞刷票,需要从“参与者”与“目的”两个维度入手。对兼职个体而言,需通过宣传教育揭示刷票的风险(如账号被封、个人信息泄露);对专业团队,需强化技术检测与法律打击,例如利用AI识别异常点赞行为(如短时间内同一IP大量点赞),或依据《反不正当竞争法》对刷票机构进行处罚。对商家和机构,则需要建立“数据真实性”评价体系,将真实用户互动(如评论、转发)而非单纯点赞量,作为考核核心指标。更重要的是,社会需重新审视“流量价值”——当数据不再成为衡量成功的唯一标尺,虚假流量自然会失去生存土壤。

集赞刷票的参与者与目的,本质是数字时代流量焦虑与逐利本性的交织。从兼职者到专业团队,从短期获利到长期套利,他们的行为逻辑映射出线上生态的深层矛盾。唯有通过技术监管、规则重构与价值重塑,才能让“真实”重新成为数字世界的硬通货。