高中数列太难学,QQ刷赞能帮上忙吗?这是不少高中生在数学学习中遇到的困惑——当递推公式像迷宫一样绕,当求和技巧让人眼花缭乱,当错题本上的红叉越积越多,有人开始转向看似轻松的“社交安慰”:在QQ空间发一条“数列太难了,谁来救救我”的动态,配上几张草稿纸照片,期待着点赞和评论带来的短暂慰藉。但这种依赖外部认可的方式,真的能解决数列学习的本质难题吗? 我们需要先拆解“高中数列难学”的根源,再审视“QQ刷赞”在学习场景中的真实价值,才能找到这个问题的答案。

高中数列的“难”,从来不是单一维度的障碍。从知识层面看,它既是函数思想的延伸,又是逻辑推理的试金石——等差数列的线性关系、等比数列的指数增长,看似基础,却要灵活运用通项公式、前n项和公式;递推数列更是“变形金刚”,从“an+1=an+f(n)”到“an+1=f(an)”,需要构造新数列、换元法、数学归纳法等多种技巧,每一个步骤的疏漏都会导致全盘皆输。从思维层面看,数列学习要求学生从“具体计算”转向“抽象建模”,比如将实际问题(如细胞分裂、贷款利息)转化为数列模型,这需要打破“套公式”的惯性,建立“用数学语言描述规律”的核心素养。而从心理层面看,数列题往往“入口易、深入难”,学生可能在简单题中建立信心,遇到综合题却屡屡碰壁,挫败感会逐渐消磨探索欲——这才是“难学”的深层症结:它不仅是知识的挑战,更是对耐心、毅力和思维习惯的综合考验。

在这样的背景下,“QQ刷赞”作为一种社交行为,被赋予了“学习辅助”的期待。打开QQ,学生能看到同学发的“数列打卡”动态,配文“今天终于搞懂错位相减了,求点赞”,也能收到好友的“加油”评论和点赞图标。这些互动看似能带来“我不是一个人在战斗”的温暖,甚至有人认为“点赞越多,学习动力越足”。但我们需要追问:这种“社交激励”能转化为数列学习的实质进步吗?

从短期看,QQ刷赞确实能提供情绪价值。当学生因数列题崩溃时,一条动态下的几十个点赞,像是一种“群体拥抱”,暂时缓解焦虑。但这种安慰是短暂的——点赞不会帮你拆解递推项的结构,不会提醒你求和时注意项数的变化,更不会在你下次遇到同类题时自动跳出来提示思路。就像给熬夜学习的人送一杯奶茶,能带来片刻的甜蜜,却无法替代知识的吸收和技能的熟练。

从长期看,过度依赖“点赞激励”甚至可能形成“虚假努力”的陷阱。有些学生把发动态、等点赞当作“学习任务”,花半小时排版文案、选配图,却只花10分钟刷一道数列题;为了获得更多关注,他们倾向于发“我已经会了”的动态,而非暴露“我还不懂”的真实困惑——这种“表演式学习”,本质是用社交反馈替代了真实的认知过程,最终导致“看起来很努力,成绩却不会说谎”。

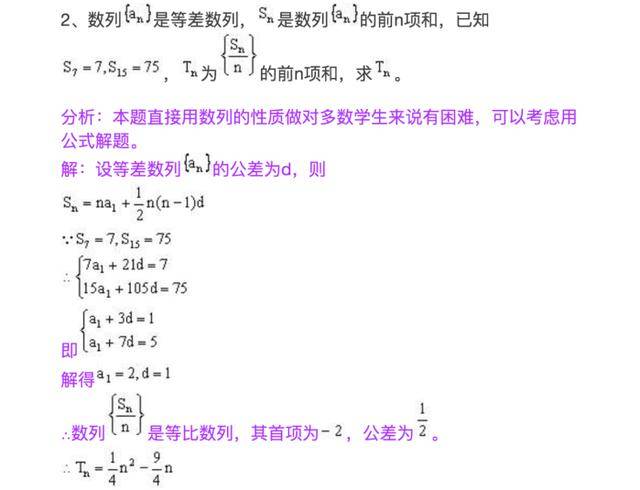

那么,数列学习真正的“帮手”应该是什么?是能拆解逻辑的例题,是能暴露思维漏洞的错题本,是能引导思路的追问,以及能持续投入的专注力。比如遇到“an+1=2an+3”这样的递推数列,真正有效的帮助不是“点赞”,而是有人告诉你“试试构造an+3=2(an+3)”,让你自己发现等比数列的“隐藏形态”;是在你用错位相减法求和时,提醒你“最后一项的符号别漏了”,帮你养成检查的习惯;是在你连续三天没搞懂题时,陪你一起画函数图像、找规律,而不是简单地说“加油”。这些“真帮助”可能没有点赞图标那么直观,却能在一次次思维碰撞中,让你真正理解数列的本质——它不是需要死记硬背的公式集合,而是用逻辑串联起来的“规律之链”。

当然,我们并非否定社交在学习中的作用。同学间的讨论、老师的鼓励、家人的理解,都是学习的“助推器”。但关键在于:社交应该是学习的“补充”,而非“替代”。比如在QQ群和同学讨论数列题,分享解题思路,这种互动能激发新的思考;向老师请教时,拍下草稿纸的过程,附上“我卡在这一步了,能帮我看看吗”,老师的针对性指导远比点赞更有价值。这些场景中,社交的核心是“连接问题与解决路径”,而非“收集情绪反馈”。

回到最初的问题:高中数列太难学,QQ刷赞能帮上忙吗?答案或许已经清晰——它能带来短暂的温暖,却无法替代真实的努力;它能成为社交中的调味剂,却无法成为学习的主食。数列学习的“解药”,从来不在点赞的数量里,而在草稿纸上的演算步骤里,在错题本上的反思总结里,在遇到难题时“再试一次”的坚持里。 与其花时间等点赞,不如把精力花在“搞懂一道题”上——当你真正独立解出一道复杂的数列题,那种发自内心的成就感,比任何点赞都更持久、更有力量。毕竟,学习的意义从来不是为了获得他人的认可,而是为了让自己拥有解决问题的能力。当数列的规律在你眼前慢慢清晰,当逻辑的链条在你手中逐渐闭合,你会发现:那些曾经让你头疼的难题,终将成为你思维的“磨刀石”,让你在未来的学习道路上走得更稳、更远。