一个月卡盟超级会员怎么就掉了?原因何在?这是不少用户在享受完“超级会员”初期的专属折扣、优先体验等权益后,突然面临的困惑。明明开通时承诺“一个月有效”,为何权益缩水、会员身份提前终止?事实上,卡盟超级会员的掉级并非偶然,而是用户行为、平台规则、权益逻辑等多重因素交织的结果。要解开这个谜题,需深入剖析会员体系的设计逻辑与用户实际体验之间的错位。

用户活跃度与任务完成度不足:被忽视的“隐形门槛”

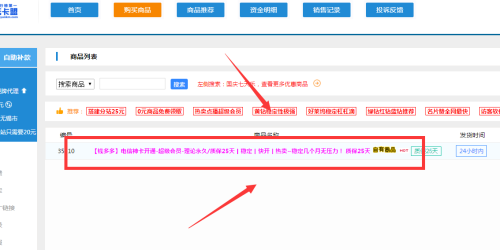

卡盟超级会员的核心价值在于“高权益”,但平台的底层逻辑是“高要求”。不同于普通会员的“开通即拥有”,超级会员往往附加动态考核机制,其中最关键的就是“活跃度”。许多用户误以为“开通=躺平”,却忽略了平台对“有效用户”的定义——每日签到、参与限时活动、使用特定功能(如云盘存储、游戏加速)等,都会被纳入活跃度评分体系。一旦月内活跃天数不足、任务完成率低于阈值,系统会自动判定为“非活跃用户”,触发掉级机制。例如,某卡盟平台要求超级会员每月至少完成15次有效操作(包括消费、互动、分享),若用户仅开通后使用一次折扣便不再登录,活跃度断崖式下跌,掉级几乎是必然结果。此外,部分平台的“任务体系”存在隐性门槛,比如需完成指定金额的消费或邀请新用户,对于低频用户或非付费用户而言,这些任务远比想象中更难达成,导致权益“名存实亡”。

权益动态调整与规则迭代:用户认知与平台策略的错位

卡盟平台的会员权益并非一成不变,尤其在市场竞争加剧的背景下,“超级会员”的含金量需通过持续迭代来维持。但这种动态调整若缺乏透明沟通,极易让用户产生“被掉级”的错觉。例如,某平台原本将“专属客服通道”列为超级会员核心权益,后因成本优化改为“优先接入”,部分用户未及时收到通知,仍按旧标准期待权益,当发现差异时便误认为“会员掉了”。更常见的场景是“权益有效期”的模糊化——许多平台将“超级会员”拆解为“基础权益+限时权益”,其中限时权益(如免费试用、限量优惠券)到期后若未主动续费,整体会员等级会被下调,但用户往往将“限时权益”等同于“全部权益”,误判掉级原因。此外,平台规则更新可能涉及考核指标的变化,比如将“月消费金额”从“100元”上调至“200元”,老用户若未留意公告,即使消费达标仍可能因新规掉级,这种“规则滞后性”是用户与平台矛盾的集中爆发点。

会员体系的设计逻辑:短期激励与长期留存的博弈

从商业本质看,卡盟超级会员的掉级机制,本质上是平台在“短期激励”与“长期留存”之间的平衡策略。平台推出超级会员,核心目的是提升高价值用户的粘性与复购率,而非单纯提供福利。因此,考核机制的设计必然偏向“筛选”——通过掉级压力,倒逼用户持续活跃、消费,形成“权益-行为-留存”的闭环。对平台而言,“一个月掉级”并非负面结果,反而能激活用户“怕失去”的心理,刺激其重新完成任务、续费会员,实现用户生命周期价值的最大化。但对用户而言,这种“筛选逻辑”往往体验不佳:一方面,用户期待“超级会员”是身份象征,而非“持续考核的资格证”;另一方面,部分平台的考核指标脱离用户实际需求(如强制社交分享),导致用户为保会员权益被迫“完成任务”,反而加重使用负担。这种“目标错位”使得掉级成为用户对平台信任度下降的导火索。

用户认知偏差与平台沟通不足:信息差下的权益误解

除了客观机制,主观认知偏差也是“掉级困惑”的重要推手。多数用户对“超级会员”的理解停留在“更便宜、更优先”,却忽略了其“动态管理”的属性。例如,某平台将超级会员的“保级条件”明确标注在用户协议的第七章,但用户极少细读,仅凭“一个月有效”的宣传语便形成“静态持有”的认知。当掉级发生时,用户第一反应是“平台套路”,而非“未达条件”。与此同时,平台的沟通机制存在短板:多数掉级通知仅以短信或APP弹窗形式发送,内容多为“您的会员已降级,详情请查看规则”,缺乏对具体原因的个性化解释(如“因您本月活跃不足8天,未达15天保级标准”)。这种“冷冰冰”的通知方式,加剧了用户的不解与不满,也让“掉级原因”成为一笔糊涂账。

如何避免“掉级”?用户与平台的双向奔赴

对用户而言,避免掉级的关键在于“主动适配”规则:开通会员前仔细阅读“保级条件”,设置任务提醒,合理规划活跃行为(如每日签到、每周参与活动);同时理性看待“超级会员”的动态属性,将其视为“需要经营的权益”而非“一劳永逸的特权”。对平台而言,优化掉级体验是提升用户信任的核心:一是简化规则呈现,用可视化图表替代冗长条款,让用户直观了解“如何保级”;二是强化主动沟通,在用户即将掉级前发送预警提醒,附上“补任务攻略”;三是平衡考核严格度,针对低频用户设计“弹性保级机制”(如连续3个月未达标才降级,而非单月不达标就掉级),避免“一刀切”流失潜在高价值用户。

一个月卡盟超级会员掉级,看似是权益的突然消失,实则是用户行为、平台规则、商业逻辑碰撞的缩影。它提醒我们:在会员经济时代,“超级”从来不是静态标签,而是动态契约——用户需以“主动经营”换取持续权益,平台需以“透明沟通”赢得长期信任。唯有双方打破认知错位,才能让“超级会员”真正成为连接用户与价值的纽带,而非权益“过山车”上的短暂乘客。