使用qq微信卡盟安全吗?用户必须警惕风险!随着虚拟商品交易的普及,依托QQ、微信社交生态的“卡盟”平台逐渐进入大众视野。这些平台以游戏点卡、会员充值、虚拟装备等交易为噱头,打着“低价”“快捷”的旗号吸引用户,但其背后暗藏的安全隐患却常被忽视。事实上,qq微信卡盟的运作模式天然存在多重风险,用户若缺乏警惕轻信交易,极易陷入账号被盗、财产损失、信息泄露的困境。

一、qq微信卡盟:社交生态下的“灰色”交易生态

所谓“卡盟”,最初指面向游戏玩家的虚拟卡密批发平台,后逐渐演变为依托社交软件的个人化交易渠道。在QQ群、朋友圈、微信社群中,卡盟推广者常以“内部价”“渠道折扣”为诱饵,吸引用户通过私聊完成交易。与传统电商平台不同,这类交易多绕过官方担保机制,直接以微信转账、QQ红包形式结算,且交易内容往往游走在正规监管边缘——既有合规的游戏点卡,也有涉嫌侵权的影视会员、盗版软件,甚至灰色充值渠道(如低价话费、Q币)。

这种“轻量化”运作模式看似降低了交易成本,实则缺乏基本的安全保障。社交软件的熟人信任属性被滥用,用户容易在“朋友推荐”“群内活跃氛围”的诱导下降低戒备,却忽略了平台资质、交易规则等核心安全要素。

二、账号安全:从“授权登录”到“全链路盗号”的陷阱

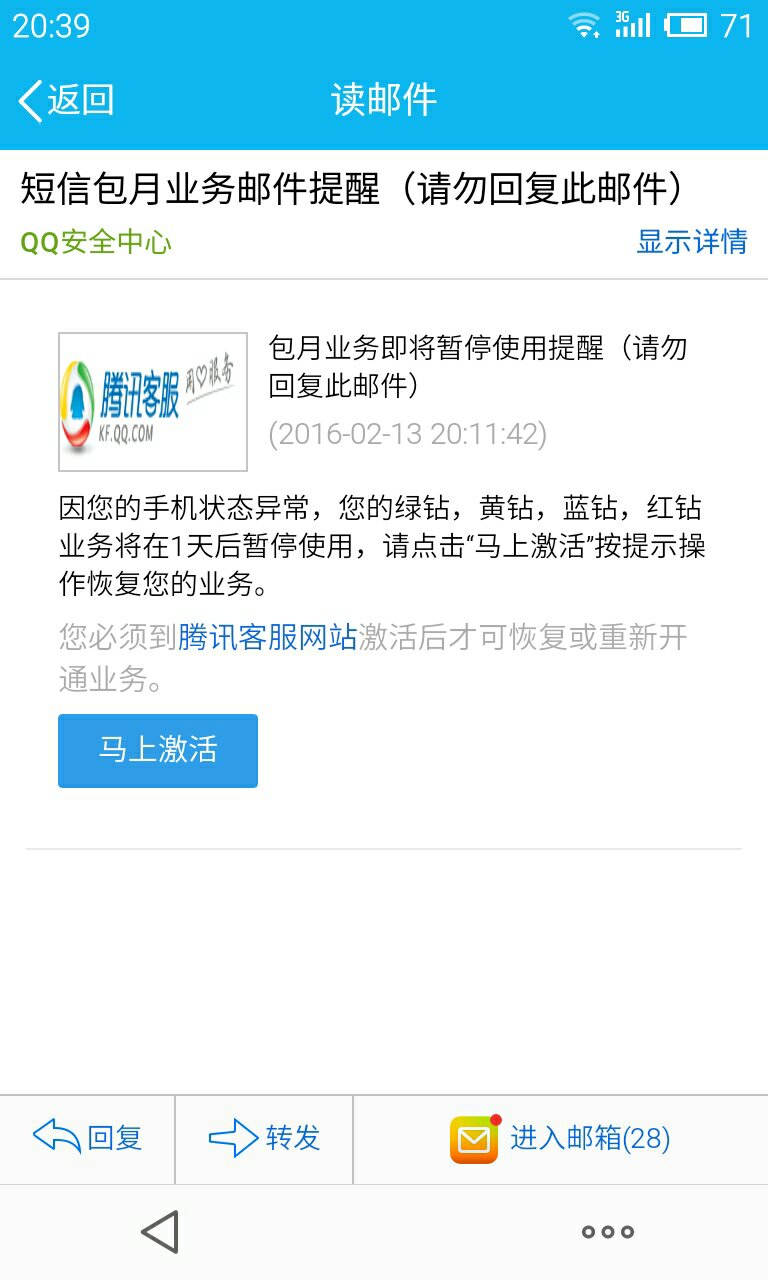

卡盟平台最直接的风险,在于对用户社交账号的深度渗透。许多卡盟要求用户通过QQ或微信“授权登录”以获取“会员折扣”或“交易权限”,这种授权往往涉及用户昵称、头像、好友列表、甚至聊天记录等敏感信息。一旦平台被黑或运营方跑路,这些数据可能被批量贩卖,成为黑产“精准诈骗”的素材。

更危险的是“账号共享”类卡盟。部分平台宣称提供“低价Q币会员”“游戏代充”,实则要求用户提供QQ/微信账号密码“代为操作”。这类操作本质上是账号租赁的灰色变种,不法分子可在登录后转移账户资金、绑定陌生支付工具,甚至利用账号实施诈骗,最终导致用户“人财两空”。曾有案例显示,用户为购买“折扣腾讯视频会员”,将QQ账号提供给卡盟“代充”,结果账号被盗,关联银行卡内5000元被转走,维权时却因交易记录缺失而难以追责。

三、支付风险:无担保交易下的“诈骗温床”

卡盟交易的支付环节堪称“风险重灾区”。由于缺乏第三方担保,用户转账后完全依赖平台方的诚信——一旦对方拉黑失联,资金便如同“泼出去的水”。实践中,卡盟诈骗常见三种套路:一是“低价诱惑”,以远低于市场价的价格吸引用户付款,随后以“系统维护”“发货延迟”等借口拖延,最终消失;二是“虚假发货”,发送无效卡密或过期链接,用户发现后已无法联系卖家;三是“钓鱼链接”,伪造“充值成功”页面,实则诱导用户输入银行卡信息,直接盗刷资金。

值得注意的是,卡盟交易多通过个人微信、QQ进行,资金流向难以追踪。即便用户报警,由于平台运营者常使用虚假身份、异地服务器,案件侦破难度极大。相比正规电商平台“7天无理由退换”“交易担保”等机制,卡盟的“一手交钱一手交货”模式,本质上将用户置于完全被动地位。

四、信息泄露:从“注册信息”到“精准诈骗”的链条

卡盟平台对用户信息的索取往往超乎必要。除了手机号、微信号等基础信息,部分平台甚至要求提供身份证照片、银行卡号等敏感内容,美其名曰“实名认证保障安全”。然而,这些信息在卡盟内部可能被肆意滥用:一方面,用户数据可能被打包出售给营销公司,导致电话骚扰、短信轰炸接踵而至;另一方面,不法分子可利用这些信息实施“精准诈骗”——例如,冒充“卡盟客服”以“账户异常需解冻”为由,诱导用户转账验证,或利用身份证信息办理网贷、信用卡,让用户背负莫名债务。

更值得警惕的是,卡盟信息泄露常形成“黑产闭环”。用户在A平台泄露的信息,可能被B平台用于“信用评估”,再被C团伙用于“电信诈骗”,一条信息经过多次转卖,最终演变为针对用户的全方位“围猎”。这种“一次泄露、终身风险”的隐患,让卡盟用户成为网络黑产的“精准靶心”。

五、法律风险:无意中触碰的“灰色红线”

部分卡盟平台还涉及违法违规内容,用户若不慎参与,可能面临法律风险。例如,一些卡盟提供“低价电影会员”“付费课程资源”,实则盗用影视公司、教育平台的版权,用户购买此类服务虽非直接侵权,但客观上助长了盗版传播;更有甚者,卡盟成为“洗钱”工具,不法分子通过虚拟交易转移非法资金,用户若在不知情的情况下参与,可能沦为“帮凶”。

此外,卡盟交易常规避税务监管,用户若通过个人账户进行大额交易,可能面临税务部门核查。2022年某地警方通报的案例中,一名大学生通过卡盟倒卖游戏点卡,累计流水超50万元,因涉嫌“非法经营罪”被刑事拘留——这一警示表明,卡盟交易的“灰色地带”并非法外之地,用户稍有不慎便可能触犯法律。

六、用户如何规避风险?安全交易需“三不原则”

面对卡盟的多重风险,用户并非无计可施。首先,选择正规渠道是根本:虚拟商品交易应优先通过官方平台(如游戏官网、视频会员APP)或具备资质的第三方电商平台,避免轻信社交软件中的“低价推广”;其次,坚守“不轻信、不转账、不泄露”原则,对要求提供账号密码、转账到个人账户的交易保持高度警惕,任何“预付定金”“解冻保证金”等说辞均可能是诈骗;最后,强化安全意识,定期修改社交账号密码,开启双重认证,避免在公共网络环境下进行敏感操作,发现异常立即冻结账户并报警。

在虚拟商品需求日益增长的今天,便捷与安全的平衡需要用户主动握紧“警惕”这把钥匙。qq微信卡盟的“低价诱惑”背后,往往是精心设计的风险陷阱——每一次点击转账前多一分核实,每一次信息填写时多一分克制,才能让社交生态中的交易回归本质,而非成为黑产收割的温床。安全无小事,用户必须时刻谨记:在利益与风险的博弈中,唯有保持清醒,才能避开暗礁,行稳致远。