卡盟一元抽奖真的可信吗?里面有什么玄机?这个问题在年轻群体中引发的争议从未停歇。随着数字娱乐经济的兴起,各类抽奖平台层出不穷,而“一元抽奖”凭借“低门槛、高回报”的标签迅速占领市场,尤其在卡盟这类以虚拟商品交易为核心的平台上,更是成为引流利器。但剥开华丽的外衣,其背后隐藏的逻辑与风险,远比表面看起来复杂。

一元抽奖的“低价诱惑”:高回报表象下的概率迷局

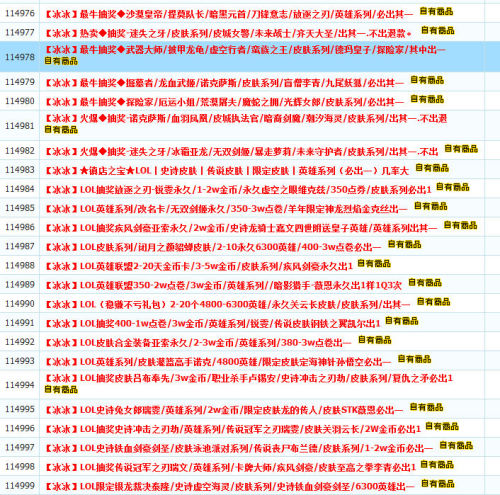

“一元抽手机”“一元抽游戏皮肤”“一元抽实物大奖”——卡盟平台的抽奖页面往往用醒目的标语和极具冲击力的奖品图片吸引用户点击。这种“花小钱搏大钱”的模式,精准击中了用户“以最小成本博取最大收益”的心理。然而,抽奖可信度的核心始终绕不开“概率”二字。根据《反不正当竞争法》规定,抽奖式有奖销售的最高奖金额不得超过五万元,且经营者应当向消费者明示中奖概率。但现实中,多数卡盟平台对“一元抽奖”的中奖概率讳莫如深,仅用“概率随机”“活动解释权归平台所有”等模糊表述搪塞用户。

更值得玩味的是“伪随机算法”的应用。所谓“随机”并非真正的无规律,而是平台通过后台算法控制的“伪随机”。例如,某卡盟平台可能在用户首次参与时设置较高中奖概率,诱导用户分享、充值;当用户投入一定金额后,算法会自动降低中奖概率,甚至将大奖“锁定”给特定账号(如平台内部号或合作推广者)。这种“概率黑箱”操作,让用户在“再抽一次就可能中”的心理暗示下不断投入,最终陷入“沉没成本陷阱”。

玄机一:“低价引流”与“高价转化”的商业闭环

卡盟作为虚拟商品交易平台,其核心诉求是用户活跃度与交易额。一元抽奖本质是“流量入口”,而非盈利点。平台通过“一元”这个几乎无成本的诱饵,快速吸引用户注册、登录、分享,实现流量裂变。但当用户进入平台后,真正的“收割”才开始:

- 充值门槛:多数抽奖要求用户充值一定金额(如10元、50元)才能参与,且充值金额越大,“中奖概率”越高。原本的一元门槛,瞬间变成数十元的固定消费。

- 会员特权:平台推出“钻石会员”“至尊会员”等付费体系,宣称会员可享受“专属抽奖通道”“概率提升”等权益,诱导用户为“中奖可能”买单。

- 虚拟商品捆绑:中奖者往往只能获得虚拟商品(如游戏道具、平台积分),若想提现或兑换实物,需额外支付手续费或满足更高消费条件。

这种“低价引流-高价转化-复购留存”的闭环,让一元抽奖成为平台变现的“完美工具”。用户以为自己在“抽奖”,实则是在为平台的商业逻辑买单。

玄机二:用户心理操控——“赌徒心态”的精准拿捏

卡盟一元抽奖的玄机,不仅在于技术手段,更在于对人性的精准洞察。平台利用了三种典型的心理偏差:

- 损失厌恶:用户投入一元后,会因“不甘心沉没成本”而继续参与,即使中奖概率已极低。心理学研究表明,人们对损失的敏感度是对收益的2-3倍,这种心理让用户难以“及时止损”。

- 可得性启发:平台频繁展示“中奖喜报”“用户晒单”,让用户误以为“中奖很容易”。事实上,这些“喜报”可能由平台伪造或仅代表极少数案例,却足以强化用户的“侥幸心理”。

- 社交证明:许多抽奖要求用户分享至社交平台才能参与,既扩大了传播范围,又通过“好友都在参与”的从众心理,降低用户的警惕性。

当用户在“赌徒心态”驱使下不断投入,最终可能远超预期消费金额,甚至陷入“以贷养奖”的恶性循环。

玄机三:数据与隐私风险——“免费抽奖”背后的隐形代价

用户参与一元抽奖时,往往需要授权手机号、社交账号、地理位置等个人信息,部分平台甚至要求实名认证。这些数据一旦被平台滥用或泄露,将带来严重隐患:

- 数据贩卖:部分卡盟平台将用户信息打包出售给第三方,用于精准营销或诈骗活动。

- 账户盗用:通过获取的用户登录凭证,平台可能盗取用户的社交账号、支付密码等核心资产。

- 未成年人保护缺失:许多未成年人使用家长手机参与抽奖,缺乏风险意识,容易大额充值,引发家庭纠纷。

更隐蔽的是,部分“抽奖平台”实为诈骗团伙的工具:以“抽奖”为名吸引用户充值,随后以“系统故障”“账户异常”等理由拒绝提现,甚至直接卷款跑路。这类平台往往没有正规备案,用户维权难度极大。

理性看待卡盟一元抽奖:清醒认知,远离陷阱

面对卡盟一元抽奖的诱惑,用户需保持清醒:首先,“天下没有免费的午餐”,任何承诺“低投入高回报”的活动,本质上都是商业博弈;其次,主动核实平台资质,查看是否有正规备案、用户评价是否真实;最后,严格控制消费金额,设定“止损线”,避免因侥幸心理陷入财务困境。

对监管部门而言,需加强对抽奖平台的概率透明度监管,严查“伪随机算法”“数据滥用”等行为;平台则应承担社会责任,公开中奖概率,限制未成年人参与,而非利用人性弱点牟利。

卡盟一元抽奖的可信度,终究取决于用户是否看透其背后的商业逻辑与风险。在数字娱乐时代,理性消费、保护隐私,才是避免被“套路”的根本。毕竟,真正的幸运,从来不是靠一元抽奖博来的,而是建立在清醒认知与稳健生活之上的。