在卡盟平台的虚拟商品生态中,“临时豪华黄钻”常以“顶级特权”为卖点吸引用户,但其权益是否真正匹配“豪华”定位,却需结合实际场景与平台规则理性审视。这类产品通常以1天、7天等短期周期出售,价格远低于永久黄钻,主打“低成本体验顶级服务”,但用户在购买后往往发现,所谓“顶级特权”存在诸多隐性限制,甚至与常规黄钻权益差异甚微。

一、卡盟临时豪华黄钻:概念与宣传的“特权幻觉”

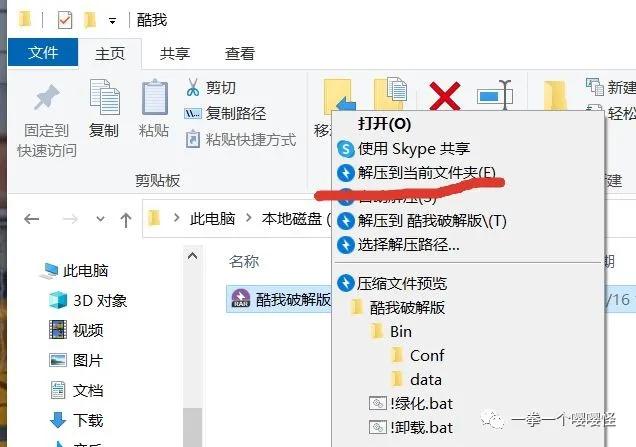

卡盟作为虚拟商品交易平台,其“豪华黄钻”本质是平台推出的会员身份标识,而“临时”则强调使用周期有限。从宣传话术看,平台通常会强调“专属标识”“尊贵身份”“功能特权”三大核心卖点:例如在个人主页展示“临时豪华黄钻”徽章、享受商品折扣下限、优先参与平台活动等。部分平台还会通过对比图,将临时黄钻与普通会员的权益差异可视化,制造“花小钱办大事”的错觉。

但这种“特权包装”往往忽略了关键细节:临时黄钻的权益权限通常被严格限定在短期场景内,且部分“专属功能”仅针对平台内特定商品类别(如游戏道具、虚拟货币),而非全站通用。例如,宣传中提到的“专属客服通道”,实际可能仅能接入机器人回复,人工客服仍需排队等待;所谓的“优先发货”,也仅适用于非热门商品,热门商品仍需遵循“先到先得”规则。

二、权益缩水:临时黄钻与“顶级特权”的现实差距

用户对“顶级特权”的期待,往往源于对永久黄钻权益的类比,但临时黄钻在设计之初就注定了其“降级”属性。以某主流卡盟平台的权益对比为例:永久豪华黄钻可享受全站9折优惠、每月免费领取虚拟礼包、专属客服1对1响应,而临时豪华黄钻仅能对部分指定商品享8.5折优惠,且无免费礼包领取资格,客服响应时间长达2小时以上。

更值得警惕的是临时特权的时间割裂效应。例如,部分平台宣称“临时黄钻可体验高级数据统计功能”,但实际仅开放基础数据查看(如访问量、点赞数),核心的“用户画像分析”“竞品数据对比”等高级功能仍需永久会员权限。这种“部分开放”的权益设计,让用户在体验期内难以全面感受“顶级服务”,反而因功能受限产生心理落差。

此外,虚拟标识的“含金量”也远低于宣传预期。在卡盟平台的社交属性中,黄钻标识常被视为用户“实力”的象征,但临时黄钻的“到期提醒”功能(如标识旁自动标注“剩余X天”)反而可能暴露用户的短期消费行为,在注重“长期身份”的社群中,甚至可能被视为“虚荣消费”,与“尊贵”的初衷背道而驰。

三、用户心理与平台策略:短期特权为何仍有市场?

尽管临时黄钻的权益存在明显缩水,但其销量却始终居高不下,这背后是平台对用户心理的精准把握与营销策略的层层包装。从用户端看,短期“尝鲜心理”与“社交展示需求”是主要驱动力:部分用户希望以低成本体验“当大佬”的感觉,尤其是在游戏组队、虚拟社交等场景中,临时黄钻的专属标识能快速获得他人关注;另一些用户则将其作为“过渡选择”,在犹豫是否购买永久黄钻时,通过临时体验“试水”平台服务。

从平台端看,“临时特权”本质是流量转化的中间工具。平台通过低价临时黄钻吸引用户首次消费,再通过“权益升级引导”(如体验期内弹窗提示“开通永久黄钻可解锁全部特权”)促进转化。同时,短期周期内的权益限制,能有效降低平台服务成本——例如临时黄钻用户无法长期享受折扣,避免了平台利润的持续流失;而“到期后权限回收”的设计,则可能刺激用户为维持特权而复购,形成“消费-回收-再消费”的循环。

四、理性看待:临时黄钻的价值边界与风险提示

对于用户而言,临时豪华黄钻并非“智商税”,但其价值需被理性定位:它适合短期、低频的虚拟场景需求,而非长期依赖的“顶级服务”。例如,若用户仅需在特定活动期间(如游戏版本更新)享受优先参与权,购买7天临时黄钻确实比开通永久会员更划算;但若期待持续的折扣优惠、专属客服等核心特权,临时黄钻显然无法满足需求,甚至可能因频繁购买导致总成本反超永久会员。

同时,用户需警惕平台宣传中的“模糊表述”风险。部分平台在描述临时黄钻权益时,会使用“部分功能”“特定条件下”等模糊词汇,实际却未在购买页明确列出限制条款。建议用户在购买前仔细阅读权益细则,重点关注“功能限制”“适用范围”“有效期规则”等关键信息,避免因信息差产生消费纠纷。

更深层次看,虚拟特权的“价值本质”应回归实用主义。无论是临时黄钻还是永久黄钻,其核心价值都应在于提升用户的实际使用体验,而非单纯的身份象征。过度沉迷于“顶级特权”的标签化营销,反而可能忽视自身真实需求,陷入虚拟身份的攀比陷阱。

卡盟临时豪华黄钻的“顶级特权”本质,是平台在短期周期内提供的“有限体验包”,而非真正意义上的全量服务。用户在享受其带来的低成本尝鲜机会时,更需保持清醒认知:特权从来不是虚拟标签的堆砌,而是对实际需求的精准满足。唯有理性看待权益边界,避免被营销话术裹挟,才能让每一分虚拟消费都物有所值。