当“卡盟买会员永久享受优惠”的广告弹窗频繁出现在手机屏幕时,许多消费者会下心动容:只需一次投入,就能长期享受折扣,这种“终身福利”真的存在吗?卡盟作为整合各类虚拟商品会员资源的平台,其“永久会员”承诺背后,究竟是实实在在的优惠陷阱,还是精心设计的营销噱头?要解答这个问题,我们需要穿透“永久优惠”的表象,从商业逻辑、平台机制和用户风险三个维度,拆解卡盟会员的真实性与可靠性。

一、“永久优惠”的商业悖论:谁会做亏本买卖?

“永久享受优惠”听起来像天上掉馅饼,但市场经济的基本规律是:没有企业会长期做亏本买卖。卡盟平台提供的会员折扣,本质上是商家让渡部分利润换取用户长期粘性的手段,但“永久”二字却违背了商业可持续性原则。

首先,虚拟商品会员的折扣依赖于上游合作方的政策。以视频平台会员为例,卡盟若要提供“永久5折会员”,需与平台签订长期合作协议,但上游平台官方 rarely 授权第三方进行长期低价销售——这会直接冲击官方正价会员体系,导致自身收入流失。现实中,卡盟所谓的“永久会员”,往往是与上游平台的短期合作(如1-3个月),到期后若未续签,会员权益便会自动失效,平台却不会主动告知用户。

其次,“永久优惠”的成本最终会转嫁给用户。部分卡盟平台以“永久会员”为饵吸引用户付费,实则通过“预付费+资金池”模式运转:用新用户的支付款覆盖老用户的权益,形成庞氏骗局。一旦资金链断裂,用户不仅无法享受后续优惠,连已支付的会员费也可能血本无归。2023年某卡盟平台跑路事件中,超万名用户购买的“永久视频会员”权益在合作到期后无法兑现,平台直接失联,这正是资金链断裂的典型后果。

二、卡盟会员的“靠谱性”陷阱:从权益缩水到信息风险

即便抛开“永久优惠”的商业悖论,卡盟平台本身的“靠谱性”也经不起推敲。其问题不仅在于虚假承诺,更在于隐藏在低价背后的多重风险。

权益缩水是常态。卡盟宣传的“会员”往往与官方会员存在本质区别:例如,某音乐平台官方会员可享受无损音质和下载特权,而卡盟“永久会员”仅能获得基础听歌权益,且需通过第三方登录,账号安全毫无保障。更常见的是“会员期限缩水”——用户购买时承诺“12个月”,实际使用却发现只有10个月,平台以“系统自动扣除体验期”等理由搪塞,维权成本极高。

信息泄露与安全隐患突出。卡盟平台通常要求用户提供手机号、身份证等敏感信息以激活会员,这些信息被收集后可能被用于非法贩卖或精准诈骗。2022年某网络安全报告显示,超30%的卡盟数据泄露事件源于平台内部员工倒卖用户信息,导致用户接到诈骗电话、账号被盗用等问题频发。

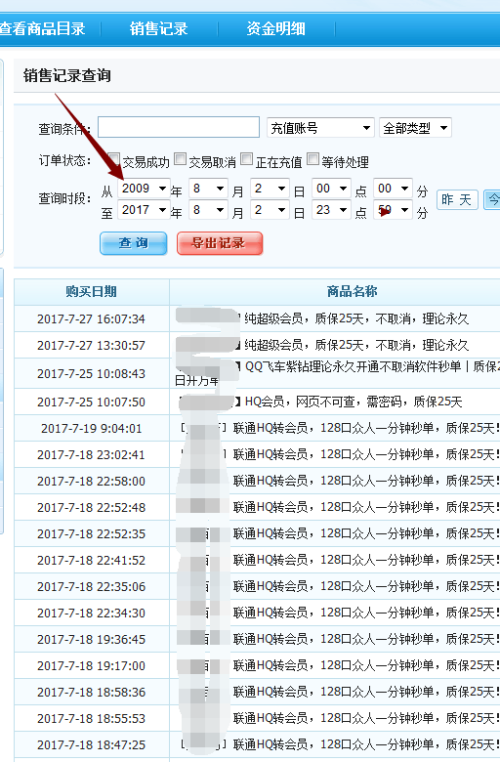

售后缺失是普遍现象。当用户发现会员权益无法兑现时,卡盟平台往往以“上游政策变动”“用户操作不当”等理由推卸责任。由于卡盟平台多为注册资金不足的小公司,缺乏有效的监管和投诉渠道,用户即便投诉至消费者协会,也常因证据不足(如聊天记录缺失、合同条款模糊)而难以维权。

三、理性看待“卡盟会员”:哪些情况下相对靠谱?

尽管卡盟会员存在诸多风险,但并非所有“永久会员”都是骗局。在特定条件下,部分卡盟会员确实能为用户带来一定便利,关键在于用户能否辨别“真靠谱”与“假靠谱”。

正规第三方平台的长期会员相对可靠。一些大型电商平台(如淘宝、京东)的会员体系,或与官方有深度合作的平台(如某视频平台的“联合会员”),其长期会员权益虽非“永久”,但至少有明确合同保障和售后渠道。例如,某电商平台推出的“年度会员+视频会员”打包服务,价格低于单独购买,且权益写入用户协议,到期前会有明确提醒,这类会员虽非“永久”,但性价比和可靠性较高。

短期“尝鲜会员”可作为过渡选择。若用户仅想临时体验某项服务(如1个月游戏加速器会员),通过卡盟购买短期会员确实能节省成本,但需注意:选择有营业执照、用户评价高的平台,避免一次性支付大额费用,优先支持第三方担保交易(如支付宝担保付款),降低跑路风险。

警惕“永久”背后的“隐藏成本”。部分卡盟平台以“永久免费”吸引用户,实则通过强制广告、数据收集等方式盈利。例如,某“永久网盘会员”需用户授权其访问手机相册,并在使用过程中强制观看广告,这种“免费”本质上是用户用隐私和时间买单,得不偿失。

结语:拒绝“永久诱惑”,回归消费本质

卡盟买会员“永久享受优惠”的承诺,更像是一场利用信息不对称收割用户的游戏。在商业逻辑上,“永久优惠”违背企业盈利规律;在平台机制上,“靠谱性”被权益缩水、信息泄露和售后缺失层层削弱;在用户选择上,唯有放弃对“永久”的执念,转向正规渠道的短期或长期会员,才能避免陷入“优惠陷阱”。

消费的本质是价值交换,而非贪图便宜。与其追逐虚无缥缈的“永久优惠”,不如学会辨别平台的合规资质、查看用户真实评价、留存交易证据,让每一分钱都花在明处。毕竟,真正的“靠谱”,从来不是靠“永久”的承诺堆砌,而是建立在透明、合规和责任之上的长期信任。