卡盟刷的钻,显示图标吗?如何辨别真假?这一问题直击虚拟经济生态中的灰色地带操作,也成为无数用户在追求“低成本高回报”虚拟资产时的核心焦虑。卡盟作为早期虚拟商品交易平台的代名词,其“刷钻”行为本质是通过非官方渠道,利用技术手段或规则漏洞为账号虚拟资产“充值”,而这类操作是否能在账号中留下“显示图标”的痕迹,以及如何甄别这些“钻”的真实性与稳定性,背后折射出的是平台风控逻辑、用户心理与虚拟资产价值的多重博弈。

卡盟刷的钻能否显示图标?短暂可见≠真实存在

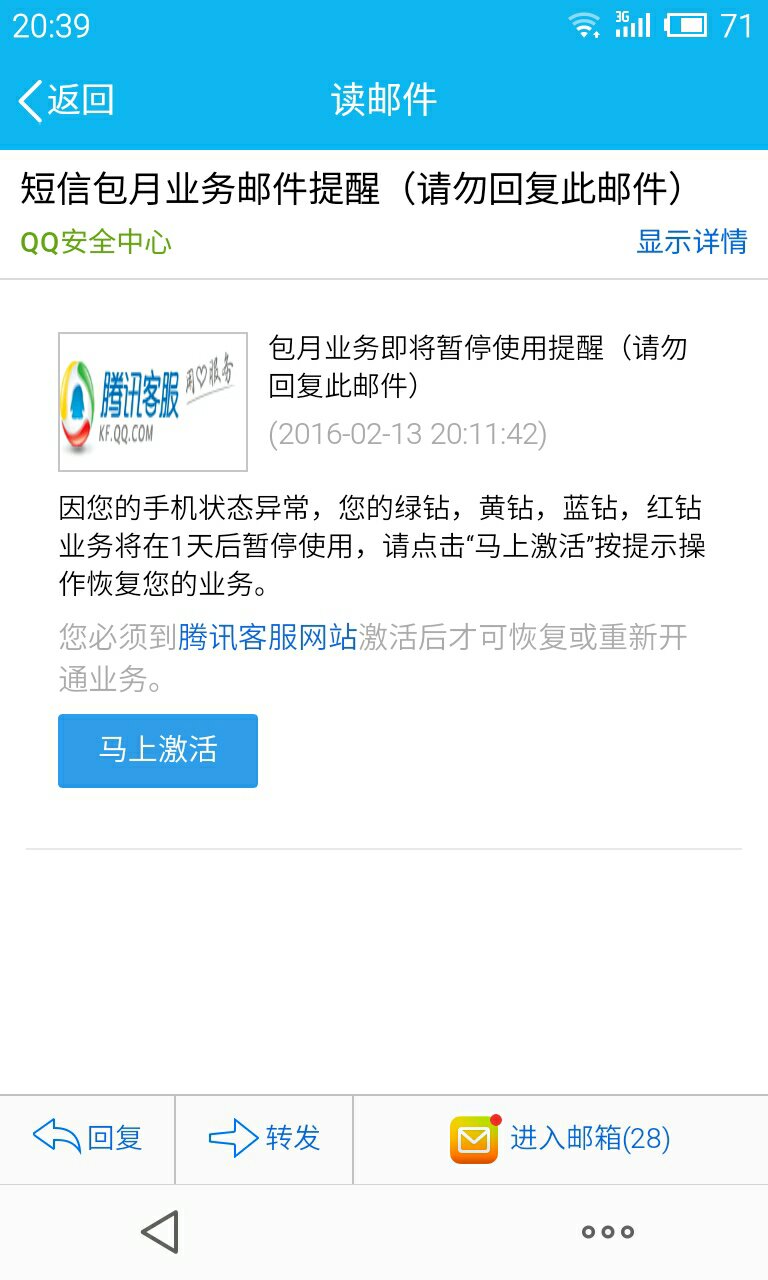

卡盟刷的钻是否显示图标,取决于刷钻技术路径与平台风控机制的双重作用。早期卡盟刷钻多采用“模拟客户端登录+数据包篡改”的原始方式,通过伪造购买请求向服务器发送“已获得钻石”的指令,若平台风控系统响应延迟或检测力度不足,账号界面可能短暂出现钻石图标——但这种“显示”本质上是数据同步的“时间差产物”。随着平台反作弊技术升级,如今主流游戏及社交软件已实现“实时校验+动态风控”,即虚拟资产变更需通过多层验证(如支付流水、设备指纹、行为分析),卡盟刷钻的“伪数据”在服务器端无法通过核验,即便前端界面短暂显示图标,也会在数秒至数分钟内被系统自动回滚,图标随之消失或标记为“异常状态”。

值得注意的是,部分卡盟为吸引用户,会利用“缓存图标”制造视觉假象:通过修改本地客户端资源文件,让用户在账号界面看到钻石图标,但实际服务器端并无对应资产。这类操作虽能“骗过眼睛”,却无法通过任何官方验证渠道——当用户尝试用钻石消费、兑换或参与活动时,系统会提示“余额不足”或“资产异常”,图标瞬间沦为“虚假繁荣”。因此,卡盟刷的钻能否显示图标,答案只能是“短暂、局部、不可靠的伪显示”,而非官方资产的真实映射。

辨别真假:从图标细节到生态逻辑的多维验证

辨别卡盟刷钻的真伪,需跳出“是否显示图标”的单一维度,从技术细节、平台规则、资产稳定性三重维度构建判断体系。

第一层:图标细节的“官方指纹”识别

正规平台虚拟资产图标均具备“唯一性”特征:包含平台专属水印、动态光影效果、适配不同分辨率的矢量设计,且与账号等级、会员体系等数据联动(如达到特定等级后图标解锁特殊边框)。卡盟刷钻因无法获取官方设计资源,生成的图标往往存在“像素模糊”“色彩偏差”“缺少动态效果”等硬伤,尤其在高分辨率设备上,与官方图标对比可明显看出“廉价感”。此外,真钻图标在账号资产列表中会附带“获取时间”“来源记录”(如“官方商城充值”“活动奖励”),而卡盟刷钻的图标旁多显示“未知来源”或无任何附加信息,这是最直观的辨别点。

第二层:账号状态的“行为矛盾”分析

虚拟资产的真实性需与账号行为逻辑自洽。若一个长期未充值的账号突然显示“顶级钻石会员”,图标虽亮,却与账号的消费记录、登录频率、社交行为等数据严重脱节——平台风控系统会标记此类“异常高价值账号”,限制其部分功能(如无法参与交易、无法创建公会),用户此时会发现,钻石图标虽在,却无法发挥实际价值。反之,通过官方渠道获得的钻石,必然伴随对应的消费记录、订单编号,且账号状态正常(如可自由交易、参与活动),这种“资产-行为-权限”的联动性,是卡盟刷钻无法伪造的“生态逻辑”。

第三层:资产稳定性的“时间压力测试”

卡盟刷钻的“致命弱点”在于其不可持续性。官方资产具有永久性,除非违规被回收,否则不会无故消失;而卡盟刷钻本质是“数据劫持”,平台风控系统会定期对异常资产进行批量清理,用户可能在数小时、数天后突然发现钻石图标消失,账号提示“资产已被回收”。更有甚者,部分卡盟在收到用户款项后,会通过“远程控制账号”“短暂登录后立即退出”等方式刷钻,实则并未真正到账,用户看到的图标仅是“临时缓存”,一旦重启客户端或更换设备登录,真相便水落石出。

卡盟刷钻的“隐形代价”:比图标消失更可怕的风险

用户追问“卡盟刷的钻是否显示图标”,本质是对“低成本获取虚拟资产”的渴望,却往往忽略了比“图标真假”更严峻的风险。首先,账号安全岌岌可危:卡盟刷需用户提供账号密码,部分甚至会索要手机验证码,导致账号被盗、财产损失;其次,平台处罚严厉,一旦被识别为刷钻行为,轻则资产清零、封号禁言,重则纳入全平台黑名单,付出远超虚拟资产成本的代价;最后,虚拟经济的公平性被破坏,当“刷钻”成为风气,普通用户的正常投入被稀释,整个生态将陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

回归本质:虚拟资产的价值,在于“真实”与“合规”

卡盟刷的钻能否显示图标?答案已不言而喻——短暂、虚假的“图标显示”只是技术漏洞的侥幸,而辨别真假的核心,在于回归虚拟资产的本质:它不仅是屏幕上的一个图标,更是平台规则、用户信任与生态公平的共同载体。与其在灰色地带赌一把“图标真假”,不如通过官方渠道积累真实资产——毕竟,能长久在账号中闪耀、能真正带来价值与体验的,从来不是技术伪装的“伪图标”,而是合规与安全赋予的“真底气”。虚拟经济的健康发展,需要每个用户对“真实”的坚守,这既是对自身利益的保护,也是对数字生态的尊重。