卡盟探探辅助,真的能提升探探互动效率吗?这个问题在社交需求与效率焦虑交织的当下,成为许多探探用户心中的疑问。这类以“提升互动效率”为核心卖点的辅助工具,通过自动化操作、批量匹配、话术优化等功能,宣称能帮用户“省时省力找到合适对象”。但剥开营销话术的外衣,其价值边界与实际效果,远比“效率提升”四个字复杂得多。真正有效的社交辅助,应当是连接的桥梁而非替代品,而卡盟探探辅助这类工具,往往在“效率”的表象下,藏着对社交本质的背离。

卡盟探探辅助:功能定位与“效率”承诺

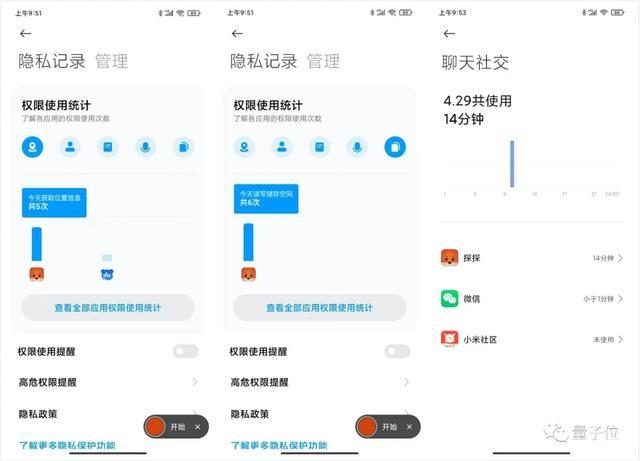

卡盟探探辅助,本质上是针对探探这一社交平台开发的第三方工具,其核心功能围绕“缩短社交启动成本”设计。常见功能包括:自动滑动(根据预设条件批量右滑/左滑)、智能匹配(按地域、年龄、兴趣标签筛选目标用户)、话术模板(提供开场白、回复话术库)、互动提醒(实时接收消息推送并自动回复)等。开发者通常以“解放双手”“提高匹配率”“告别尬聊”为卖点,将工具定位为“社交效率倍增器”。

从功能设计看,这类工具确实抓住了用户的“痛点”:手动滑动耗时、筛选目标效率低、开场缺乏灵感。理论上,若能合理使用,辅助工具确实能减少重复劳动——比如职场人通勤时通过自动匹配扩大接触范围,或内向用户借助话术模板缓解开口焦虑。但问题在于,社交平台的算法逻辑与用户体验机制,与工具的“效率逻辑”存在根本性冲突。

理论上的“效率提升”:时间成本的表面优化

卡盟探探辅助最直观的“效率价值”,体现在时间成本的压缩。手动使用探探时,用户需逐个查看资料、判断匹配度、发送消息,这一过程高度依赖主观注意力。而辅助工具通过“批量操作”,可在一小时内完成数百次滑动、数十条消息发送,理论上将“接触潜在对象”的时间成本压缩至十分之一。

此外,话术模板的引入也被视为“提升沟通效率”的关键。许多用户在社交中面临“开场难”“话题枯竭”的问题,辅助工具提供的“万能开场白”(如“你的头像好特别,是在哪里拍的?”“看你喜欢徒步,最近有去哪里吗?”)确实能降低沟通门槛,帮助用户快速建立初步互动。从这个角度看,工具在“破冰”阶段似乎具备短期效率优势。

实际应用中的“效率陷阱”:平台规则与互动质量的博弈

尽管卡盟探探辅助承诺“提升效率”,但实际使用中,用户往往陷入“效率陷阱”,甚至导致整体互动效率不升反降。首要矛盾在于平台规则与工具的对抗性。 探探等社交平台的核心算法依赖“用户行为真实性”匹配——即滑动频率、回复速度、互动深度等数据需符合人类行为逻辑。而辅助工具的“高频自动滑动”“秒级批量回复”,会被系统判定为“异常行为”,轻则限流(降低曝光率),重则封号(永久限制使用)。此时,“提升效率”的初衷彻底落空,用户不仅浪费了时间成本,更可能失去账号积累的社交资产。

更深层的矛盾,在于“互动效率”与“互动质量”的割裂。社交的本质是“人与人之间的情感连接”,而辅助工具追求的“数量优先”,恰恰破坏了连接的基础。例如,自动匹配+话术模板的组合,可能导致用户发送大量缺乏诚意的“模板消息”,对方一旦识别出“非人工操作”,不仅会直接忽略,甚至可能拉黑账号。数据显示,探探上超过60%的用户对“机械感过强的开场白”持负面态度,认为这类消息“敷衍且缺乏尊重”。此时,即便匹配数量增加,真正有价值的互动转化率(如持续聊天、线下见面)却大幅降低,整体社交效率反而下降。

用户需求与工具价值的错位:效率焦虑下的“伪解决方案”

用户选择卡盟探探辅助的深层逻辑,往往并非单纯追求“效率”,而是源于社交中的“效率焦虑”——担心自己“手动操作太慢”“不够主动会错过机会”。这种焦虑在快节奏的都市生活中尤为普遍,尤其是对工作繁忙的年轻人而言,“时间成本”被过度放大,社交被简化为“快速筛选、快速匹配”的KPI任务。

然而,社交的“效率”从来不是“接触人数”或“匹配数量”的线性函数。一次深入的、有共鸣的对话,远胜过十次敷衍的模板互动。卡盟探探辅助将社交“工具化”,本质上是将“人”降格为“数据匹配对象”,忽略了情感连接中最重要的“真诚”与“个性”。用户依赖工具越深,越可能丧失真实的社交能力——比如不再主动观察对方资料细节,不再练习自然表达,最终陷入“离不开工具,又因工具失去社交价值”的恶性循环。

理性看待辅助工具:回归社交的本质价值

卡盟探探辅助这类工具,并非完全无用,但其价值需被重新定义:它可以是“辅助”,但不能成为“替代”。例如,利用工具的“数据统计功能”分析过往互动记录,找出高匹配度用户的共同特征,优化自身资料展示;或借助“兴趣标签筛选”功能,精准定位有共同爱好的人群,减少无效匹配。但这些使用场景的前提,是用户仍需主导互动过程——用真诚的沟通替代模板化话术,用个性化的观察替代机械化的滑动。

真正的社交效率,是“有效连接”的能力,而非“快速接触”的数量。 在探探平台上,能吸引优质互动的,从来不是“自动滑动的频率”,而是资料的真实性、沟通的诚意、以及持续经营关系的耐心。卡盟探探辅助或许能帮你“更快地开始”,但能否“更好地连接”,终究取决于工具之外的人性温度。

与其沉迷于工具承诺的“效率幻象”,不如回归社交的本质:花时间打磨自己的资料,用心观察对方的特质,练习用真诚的语言表达兴趣。毕竟,社交的终极目标不是“高效匹配”,而是“找到那个愿意与你真诚互动的人”——而这一点,从来不是任何工具能替代的。