卡盟消费后能否退款,如何操作退款流程?这是许多虚拟商品消费者在交易中频繁遇到的核心问题。作为连接虚拟商品供应商与终端用户的交易平台,卡盟的退款机制既涉及消费者权益保障,又关联平台运营规则,其复杂性远超普通实物商品交易。虚拟商品的无形性、即时性及数字化交付特性,使得退款条件、操作流程及责任界定往往成为争议焦点。要厘清这一问题,需从卡盟交易的底层逻辑出发,结合平台规则、商品特性及消费者行为,系统分析退款的可行性边界与实操路径。

卡盟退款的核心逻辑:虚拟商品属性与平台规则的双重约束

能否退款,本质上取决于“商品属性”与“平台约定”的双重约束。卡盟交易的主流商品多为游戏点卡、会员账号、软件授权、虚拟币等数字化产品,这类商品的核心特征是“一经交付即完成所有权转移”,且不具备物理层面的“退货”可行性。例如,游戏点卡一旦通过卡盟平台激活码形式发放,消费者即可直接使用,平台无法像实物商品一样“回收”已使用的商品。因此,卡盟退款并非普遍权利,而是有条件的例外处理。

从平台规则看,不同卡盟的退款政策差异显著。头部平台通常会在用户协议中明确“虚拟商品不支持无理由退款”,但会针对特定场景开放退款通道,例如:平台系统故障导致订单重复扣款、商品描述与实际严重不符(如承诺的“终身会员”实为短期体验)、供应商未按约定时间发货等。部分中小型卡盟为吸引用户,可能承诺“7天无理由退款”,但往往附加“商品未使用、未激活”等严格条件。消费者在交易前忽视规则阅读,是后续退款纠纷的主要诱因之一。

退款操作全流程:从前置准备到后续跟进的标准化路径

若符合退款条件,消费者需通过规范化流程提升退款成功率。尽管各卡盟平台操作细节存在差异,但核心步骤可概括为以下四环节:

一、前置准备:明确退款依据与证据留存

退款申请的前提是“有据可依”。消费者需首先判断退款场景是否符合平台约定的例外条款,常见可退款情形包括:支付成功但商品未到账(超时未发货)、商品存在功能缺陷(如软件无法激活)、平台操作失误(如错发商品类型)等。同时,需完整保留交易证据链,包括但不限于:订单截图(显示订单号、商品名称、支付金额)、支付凭证(微信/支付宝交易记录、银行卡扣款证明)、商品异常截图(如错误提示信息、与描述不符的界面)。证据的完整性与清晰度直接影响客服审核效率。

二、发起申请:通过官方渠道提交退款请求

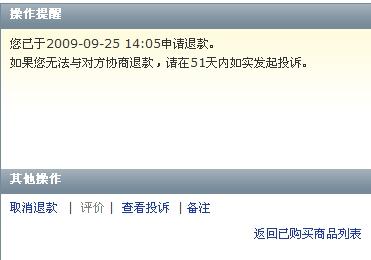

大多数卡盟平台支持在“个人中心-订单管理”页面自助发起退款申请。操作路径通常为:找到对应订单→点击“申请退款”→选择退款类型(如“未发货”“商品异常”)→填写退款原因(需简洁说明事实,避免情绪化表述)→上传证据材料→提交申请。部分平台要求消费者先联系供应商协商,若供应商拒绝退款,再由平台介入仲裁。此时,消费者需在沟通记录中明确供应商的拒绝理由,为后续平台审核提供依据。

三、审核处理:平台与供应商的协同核查

提交申请后,平台客服或系统将进入审核阶段。审核周期因平台效率而异,一般为1-3个工作日,复杂情况可能延长至7天。审核核心围绕两点:一是核对交易事实(如订单状态、支付记录是否真实);二是判断是否符合退款条件(如商品是否已使用、是否属于平台免责范围)。若涉及供应商责任,平台会要求供应商提供发货记录、商品激活日志等材料。消费者需保持通讯畅通,必要时配合平台补充说明,例如通过语音通话或远程协助演示商品异常问题,可加速审核进程。

四、结果跟进:退款到账与争议升级

审核通过后,退款处理方式因支付渠道而异:微信/支付宝支付通常原路返回,到账时间与平台处理效率及银行到账周期相关(一般为1-5个工作日);平台余额退款则即时到账。若审核被拒,消费者有权在规定时间内(如平台显示的“申诉截止日期”前)提交二次申诉,补充新证据或针对驳回理由逐条反驳。若平台与供应商均推诿责任,消费者可向第三方投诉渠道(如12315平台、消费者协会)反映情况,或通过法律途径维护权益——尽管虚拟商品诉讼成本较高,但完整的证据链仍是维权基础。

退款场景中的典型挑战与应对策略

尽管退款流程看似标准化,但实际操作中仍面临多重挑战,消费者需针对性规避风险:

挑战一:“虚拟商品已使用”导致的退款障碍

虚拟商品的“使用痕迹”难以清除,例如游戏点卡激活后、软件账号注册后,平台会以“商品已交付且使用”为由拒绝退款。应对策略:在交易前确认商品是否支持“试用”,优先选择提供“短期体验”的供应商;对于高价商品,要求供应商先提供“未激活”的测试码,确认无误后再完成尾款支付。

挑战二:平台规则模糊与客服推诿

部分卡盟平台未在显著位置公示退款政策,或客服对规则解释不一,导致消费者陷入“投诉无门”的困境。应对策略:交易前务必保存平台用户协议的快照,对模糊条款截图留存;与客服沟通时全程记录聊天记录(文字+语音),若客服承诺退款但事后未兑现,可作为向平台管理层投诉的证据。

挑战三:第三方支付渠道的退款延迟

部分卡盟通过第三方支付接口收款,若支付渠道与平台结算周期较长,可能导致退款到账延迟。应对策略:优先支持“原路退款”且实时到账的支付方式(如支付宝即时到账);若遇延迟,可联系支付渠道客服查询退款状态,避免仅依赖平台反馈。

结语:在规则与权益间寻找平衡点

卡盟消费后的退款问题,本质是虚拟商品交易中“效率”与“公平”的平衡。平台需以更透明的规则、更高效的审核机制保障消费者知情权与合理诉求,消费者则需主动前置风险意识——交易前细读规则、交易中留存证据、交易后理性维权。唯有双方共同遵守“契约精神”,才能减少退款纠纷,让卡盟这一虚拟商品交易模式在数字经济中发挥更大价值。对于消费者而言,理解“退款不是必然权利,而是基于规则的权利”,才是解决卡盟退款问题的核心认知起点。