卡盟的短信轰炸,这个在网络黑产边缘游走的“服务”,始终伴随着“是否可行”的技术好奇与“是否安全”的伦理拷问。从早期论坛的隐秘交易到如今暗网的明码标价,卡盟作为各类网络服务的集散地,其短信轰炸功能常被包装成“高效骚扰”“精准打击”的工具,但剥离灰色外壳后,其技术可行性与安全可靠性实则经不起推敲。要真正理解这一问题,需从技术实现、法律边界、社会危害三个维度拆解,而非停留在“能不能用”的表层认知。

技术可行性:看似简单的“群发”,实则处处受限

所谓“短信轰炸”,本质是通过技术手段在短时间内向目标手机号发送大量短信,意图占用其通信资源、造成骚扰或强制接收信息。从技术路径看,卡盟提供的“轰炸服务”通常依赖两种方式:一是利用短信网关漏洞,通过伪造端口或劫持信道批量发送;二是对接非法获取的短信平台接口,绕过运营商的流量管控。前者需要突破运营商的防火墙,后者则涉及接口盗用或违规接入——这两种方式在当前技术环境下,都已是“高危操作”。

运营商的短信系统并非“无门槛通道”。以国内三大运营商为例,其网关已部署实时风控系统,能自动识别异常流量:正常用户每小时发送短信通常不超过数十条,而“轰炸”服务动辄每分钟数百条,这种突发的流量峰值会立即触发预警机制,不仅短信会被拦截,发送方号码还会被标记为“高风险”并暂停服务。此外,实名制政策的全面推行,使得每个手机号都对应真实身份,卡盟若通过非法接口发送短信,其溯源路径可轻易追查到平台运营者,所谓“匿名轰炸”不过是自欺欺人。

卡盟宣传的“精准轰炸”同样存在技术瓶颈。所谓“精准”,往往依赖于非法获取的用户数据,如手机号、身份证号、消费记录等。但这些数据的真实性、时效性根本无法保证——很多数据是过期的“僵尸数据”,或是通过爬虫随机生成的无效号码,即便发送成功,也无法触达目标用户。更关键的是,当前手机系统普遍内置“骚扰拦截”功能,陌生号码或高频发送的短信会被自动归入垃圾箱,用户甚至不会察觉到“轰炸”的发生。技术层面的多重限制,使得卡盟短信轰炸的“可行性”大打折扣,所谓的“99%成功率”不过是营销话术。

安全可靠性:法律与道德的双重“不可靠”

讨论卡盟短信轰炸的“安全性”,需从两个层面看:对使用者而言,是否安全?对受害者而言,是否可靠?答案都是否定的。

对使用者来说,参与短信轰炸本身就是违法行为。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条规定,多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他骚扰信息,干扰他人正常生活的,可处拘留或罚款;若情节严重,如造成他人精神失常、自杀等后果,则可能触犯《刑法》中的寻衅滋事罪或侵犯公民个人信息罪。卡盟平台常以“匿名”“无法追踪”为诱饵,但事实上,只要执法机关介入,通过运营商数据、资金流水、聊天记录等证据链,使用者很容易被锁定。近年来,多地警方已破获多起利用卡盟实施短信轰炸的案件,参与者轻则行政处罚,重则锒铛入狱,所谓“安全”不过是平台编织的谎言。

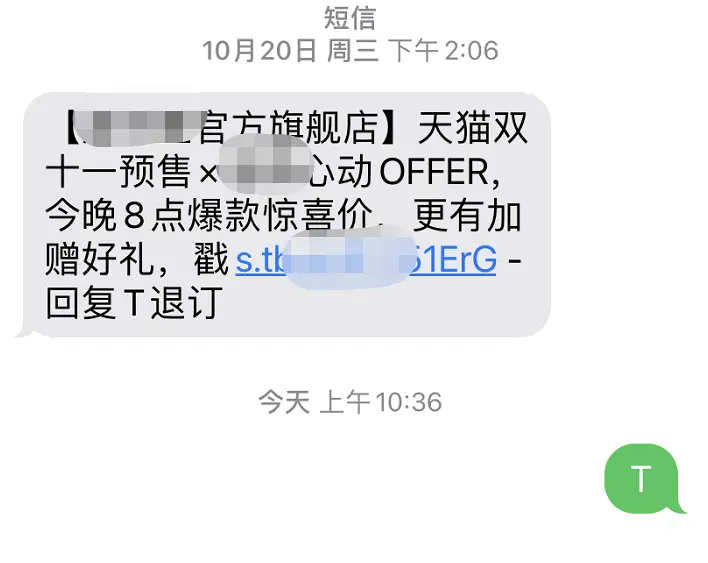

对受害者而言,短信轰炸的“可靠性”更无从谈起。这种骚扰不仅会造成手机卡顿、电量消耗等物理困扰,更可能衍生出更严重的危害:比如,诈骗团伙会利用“轰炸”短信作为掩护,发送钓鱼链接,诱导受害者点击;不法分子甚至通过分析受害者对轰炸短信的反应,判断其手机活跃度,为后续精准诈骗做准备。更值得警惕的是,部分卡盟平台在提供“轰炸服务”的同时,会要求用户提供目标手机号的“验证码”,这实则是为盗取受害者账户信息埋下伏笔——看似“骚扰”,实则为盗号、洗钱等犯罪活动铺路。

卡盟平台自身的“可靠性”同样存疑。这类平台往往注册在境外或利用虚拟身份运营,一旦被查处,会立即关停并卷款跑路,用户支付的“服务费”往往打了水漂。更有甚者,平台会以“试炸”“解冻费”等名义要求用户二次付费,实则实施诈骗。所谓“专业团队”“24小时在线”的承诺,在利益面前不堪一击,使用者最终可能“钱财两空”,还面临法律风险。

灰色地带的消亡:技术升级与法律利剑下的必然结局

卡盟短信轰炸的“可行性”与“安全性”争议,本质上是网络黑产与监管技术博弈的缩影。但随着《网络安全法》《个人信息保护法》等法规的落地,以及运营商“断卡行动”“风控系统升级”的持续推进,这一灰色地带正在加速消亡。

从技术层面看,运营商已实现“短信-语音-数据”全链路监控,AI风控系统能通过用户行为分析精准识别异常模式,比如某号码突然向大量陌生号码发送短信,或短时间内接收同一端口短信,都会被实时拦截。同时,手机厂商与安全软件厂商合作,优化了骚扰拦截算法,即使短信绕过运营商拦截,用户终端也能自动识别并屏蔽。

从法律层面看,国家对网络黑产的打击力度持续加大。2022年,公安部开展“净网”专项行动,重点打击非法获取、出售、提供个人信息以及利用短信轰炸实施敲诈勒索等犯罪,关停卡盟平台200余个,抓获犯罪嫌疑人1500余人。法律的红线不容触碰,任何试图通过“短信轰炸”牟利或泄愤的行为,终将付出代价。

对普通用户而言,认清卡盟短信轰炸的真相至关重要:它不是“高效工具”,而是违法犯罪的“温床”;它不会“精准打击”,只会让自己陷入法律风险。面对网络骚扰,正确的做法是通过官方渠道举报,而非以暴制暴;保护个人信息,不随意泄露手机号、验证码,才是远离“轰炸”的根本之道。

卡盟的短信轰炸,在技术、法律、道德的三重审视下,早已失去“可行”与“安全”的立足之地。网络空间不是法外之地,任何试图挑战法律底线的行为,都将在阳光下无所遁形。唯有坚守合法合规的底线,才能构建清朗的网络生态,让通信回归其本质——连接而非伤害,便利而非骚扰。