卡盟骗人现象频发,消费者权益谁来守护?近年来,随着虚拟经济的爆发式增长,卡盟作为虚拟商品交易的重要载体,本应成为连接商家与消费者的便捷桥梁,却因骗人现象的屡禁不止沦为权益侵害的重灾区。从虚假充值到跑路失联,从货不对板到信息泄露,消费者在卡盟平台的每一次“踩坑”,都折射出虚拟商品交易生态的深层漏洞,而“消费者权益谁来守护”的追问,已成为行业亟待破解的命题。

卡盟骗人现象的滋生,本质是灰色利益链与监管滞后性共同作用的结果。所谓卡盟,通常指以游戏点卡、话费充值、虚拟账号等虚拟商品为主的交易平台,其低门槛、高流通的特性吸引了大量中小商家入驻,但也为不法分子提供了温床。部分商家利用消费者对虚拟商品“看不见、摸不着”的特性,通过“低价引流”“秒到账”等噱头吸引用户下单,实际却采取“到账缩水”“延迟到账”甚至“直接拉黑”等手段欺诈。更有甚者,通过伪造充值接口、盗用他人支付信息等方式实施诈骗,待消费者发现异常早已人去楼空。这类骗人现象的频发,不仅源于部分商家的道德失守,更与卡盟平台长期存在的“重流量轻监管”模式密不可分——平台为追求交易规模,对商家资质审核流于形式,对交易纠纷缺乏有效仲裁机制,甚至默许“刷单炒信”等虚假营销行为,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

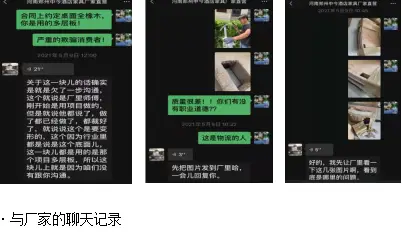

消费者权益在卡盟交易中的屡屡失守,暴露出维权体系的“三重困境”。其一,证据留存难。虚拟商品交易多在线上完成,聊天记录、转账凭证易被篡改或删除,且部分平台未强制要求交易数据存证,导致消费者在纠纷发生时难以提供有效证据。其二,维权成本高。多数虚拟商品单笔交易金额较小,消费者往往因“追责不划算”而放弃维权,即便少数人尝试投诉,也面临投诉渠道分散、处理周期长、举证责任重等现实阻碍。其三,责任界定模糊。卡盟平台常以“仅提供技术服务”为由规避责任,商家则可能通过注销账户、转移资金等方式逃避追责,而现行法律对虚拟商品交易中平台的责任边界缺乏细化规定,导致消费者陷入“投诉无门、维权无果”的尴尬境地。这种困境不仅损害了消费者的财产安全感,更侵蚀着虚拟经济赖以发展的信任基石。

平台责任的缺位,是卡盟骗人现象频发的核心症结。作为交易的组织者和规则制定者,卡盟平台本应承担起“守门人”的职责,但现实中多数平台却将盈利置于消费者权益之上。一方面,商家入驻审核形同虚设:只需提供简单身份信息甚至无需实人认证即可开店,对商家的资金实力、信用状况、经营资质缺乏实质性审查,使得“皮包公司”“空壳商家”轻易混入平台。另一方面,交易监管机制漏洞百出:平台未建立实时交易监控系统,对异常充值、频繁退款等风险行为缺乏预警;纠纷处理机制偏向商家,消费者投诉常被以“商家已解释”“交易完成”等理由敷衍了事;甚至部分平台与不良商家形成“利益共同体”,通过默许虚假宣传、刷单造假等方式共同牟利。这种“平台放任、商家任性”的生态,使得消费者权益成为虚拟商品交易中的“牺牲品”,而要打破这一困局,必须强化平台主体责任,将其从“流量收割者”转变为“权益守护者”。

监管机制的滞后与碎片化,进一步加剧了消费者权益保护的难度。虚拟商品交易具有跨区域、虚拟化、瞬时性等特点,传统监管模式难以适应其发展节奏。当前,针对卡盟平台的监管多停留在“运动式整治”层面,缺乏常态化、制度化的监管体系;不同监管部门间职责交叉、信息壁垒,导致监管效率低下;对“新型骗术”的识别和打击能力不足,例如近年来出现的“AI换脸冒充客服”“区块链虚假充值”等骗局,往往在造成大规模损失后才引发关注。此外,法律法规的滞后性也制约了监管效能。虽然《电子商务法》《消费者权益保护法》对平台责任有所规定,但针对虚拟商品交易的特殊性,如虚拟财产的法律属性、平台数据存证义务、跨境交易管辖权等问题仍缺乏明确细则,导致监管实践中“无法可依”或“有法难依”。

守护消费者权益,需要构建“平台—监管—消费者”协同共治的生态体系。对平台而言,必须摒弃“重利益轻责任”的短视思维,从源头筑牢防线:建立严格的商家准入机制,实行“资质审核+信用评级+保证金制度”三位一体管理;引入区块链等技术实现交易全流程存证,确保数据不可篡改;设立独立的纠纷仲裁机构,简化投诉流程,推行“举证责任倒置”,在商家无法提供有效交易记录时直接承担责任。对监管部门而言,应加快填补制度空白,出台《虚拟商品交易管理办法》,明确平台责任边界、数据安全要求和处罚标准;建立跨部门协同监管平台,实现工商、网信、金融等部门的信息共享和联合执法;运用大数据、人工智能等技术构建风险监测模型,对异常交易、高频投诉等行为进行实时预警,变“事后处置”为“事前预防”。对消费者而言,则需提升自我保护意识:选择有资质、口碑好的正规平台,警惕“低价陷阱”“秒到账”等虚假宣传;主动留存交易凭证、聊天记录,通过第三方支付平台付款而非直接转账;遇到骗人现象及时向监管部门举报,通过集体诉讼、公益诉讼等方式降低维权成本。

卡盟骗人现象的治理,不仅关乎消费者的个体权益,更是虚拟经济健康发展的“试金石”。当虚拟商品交易规模突破万亿,当“数字生活”成为常态,唯有让平台责任“不缺位”、监管机制“不失灵”、消费者意识“不缺席”,才能构建起可信、可控、可预期的虚拟交易生态。消费者权益的守护,从来不是单一主体的独角戏,而是需要平台、监管、消费者乃至全社会共同参与的“协奏曲”——唯有如此,虚拟经济的“数字红利”才能真正惠及每一个人,而非成为少数人收割权益的工具。