在虚拟账号交易的黑灰色地带,“卡盟黑号”已成为部分用户眼中的“捷径”,但其所谓的“稳定使用”始终是个悬而未决的疑问——这类通过非法渠道获取的账号,究竟能在平台安全机制的围剿下存活多久?要回答这个问题,必须深入剖析黑号的来源、技术对抗逻辑、监管趋势以及用户实际风险,而非停留在“能用多久”的表面猜测。

卡盟黑号的本质:非法产业链的“快消品”

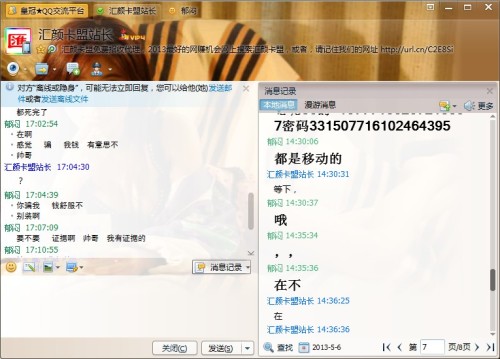

所谓“卡盟黑号”,本质上是黑灰产链条中批量生产的虚拟账号,其来源通常有三类:一是通过木马病毒、钓鱼链接等手段盗取的用户真实账号;二是利用平台漏洞(如注册接口漏洞、短信轰炸工具)批量注册的“空号”;三是通过撞库攻击(利用泄露的用户名密码组合)试探生成的“撞库号”。这些账号未经实名认证或使用虚假身份信息,通过卡盟平台(早期以游戏点卡分销为名义,后演变为虚拟账号交易市场)低价流通,成为刷量、诈骗、洗钱等违法活动的工具。

值得注意的是,卡盟黑号的“生产逻辑”决定了其先天缺陷。盗号账号的原主可能随时申诉找回,批量注册的空号因缺乏真实用户行为痕迹,极易触发平台风控,而撞库号的成功率本就不足1%。这类账号从诞生起就带着“短命”的基因,所谓的“稳定”不过是黑产从业者为了牟利制造的虚假预期。

影响稳定性的核心变量:技术对抗与监管升级

卡盟黑号的“存活周期”,本质上是黑产技术与平台安全机制之间的博弈结果。当前,主流平台(如游戏厂商、社交软件、电商平台)已构建起多维度的反制体系,从三个维度压缩黑号的生存空间:

设备与环境识别是第一道防线。平台通过设备指纹(硬件ID、操作系统参数、浏览器特征)、IP地址关联、地理位置校验等技术,判断账号是否来自异常环境。例如,同一IP短时间内注册多个账号,或设备指纹与已知黑产设备库匹配,账号会立即被标记为高风险,甚至直接封禁。黑产虽通过虚拟机、代理IP等技术对抗,但平台持续升级检测算法(如行为序列分析、机器学习模型),使得“伪装成本”远高于收益。

行为模式分析是第二道防线。真实用户的行为具有随机性和连续性(如登录时间间隔、操作路径、消费习惯),而黑号通常被用于批量操作(如短时间内大量发布内容、频繁转账),或被程序控制执行固定脚本。平台的风控系统能通过行为轨迹识别“非人类特征”,一旦触发阈值,账号即便未出现异常登录也会被限制功能。例如,某游戏平台曾通过分析“玩家在凌晨3点连续完成10次高难度副本”的行为,精准识别出黑号脚本。

监管与法律威慑是根本性打击。近年来,《网络安全法》《反电信网络诈骗法》等法律法规明确要求平台落实实名制,公安机关常态化开展“净网”“断卡”行动,对卡盟平台、黑产团伙进行全链条打击。2023年,某省警方就曾捣毁一个利用撞库技术生成黑号的团伙,抓获嫌疑人21名,查获黑号超50万个,源头供应的减少直接导致市场上黑号的“周转率”大幅下降——平均存活周期从早期的1-3个月缩短至如今的1-2周。

用户幻觉:“稳定使用”背后的风险陷阱

许多用户沉迷于“卡盟黑号能持续多久稳定使用”的幻想,却忽视了背后的多重风险。这类所谓的“稳定”往往建立在“未被立即发现”的基础上,一旦平台完成风控模型升级或开展专项治理,黑号便会集体“阵亡”。更严重的是,使用黑号本身就是违法行为:

财产与数据安全无保障。黑号交易本身不受法律保护,用户支付费用后可能遇到“货不对板”“收款后跑路”的情况。即便成功获取账号,原主申诉或平台找回后,用户充值的虚拟资产(如游戏皮肤、话费)将血本无归。部分黑号还携带恶意代码,用户登录后可能导致支付密码泄露、银行账户被盗。

法律风险不容忽视。根据《刑法》第285条,非法获取计算机信息系统数据、提供侵入计算机信息系统程序工具,可处三年以下有期徒刑或拘役。用户若使用黑号从事刷量、诈骗等违法活动,将面临共同犯罪的追责。2022年,某大学生因购买黑号刷游戏装备获利,最终被以“侵犯著作权罪”判处有期徒刑6个月,缓刑1年。

使用体验极差。黑号通常被平台限制核心功能(如无法交易、无法加入公会、无法接收好友邀请),部分游戏甚至会针对黑号玩家降低掉落率、匹配“人机局”。用户看似“低价获取”账号,实则牺牲了长期使用体验,最终不得不重新购买合法账号,陷入“买号-封号-再买号”的恶性循环。

趋势预判:黑号“稳定期”将彻底终结

随着技术迭代与监管深化,卡盟黑号的“稳定使用”已是伪命题。从技术角度看,AI驱动的风控系统已能实现“实时识别、动态封禁”,黑号的“潜伏期”将进一步缩短;从监管角度看,国家网信办“清朗·2024”专项行动已将“黑号产业链”列为整治重点,未来平台与执法部门的协作将更加紧密,黑号的生存空间将被彻底挤压。

对用户而言,试图通过卡盟黑号“走捷径”无异于饮鸩止渴。虚拟账号的价值在于其背后的身份认同与数据沉淀,唯有通过合法渠道注册、实名认证的账号,才能真正实现“稳定使用”。网络安全无小事,任何试图挑战法律底线的行为,终将付出代价——卡盟黑号的“稳定”,从来不是技术问题,而是选择问题。