当《和平精英》玩家发现自己精心打造的“吃鸡号”在卡盟平台被转卖时,一个比账号丢失更严峻的问题浮出水面:账号背后绑定的个人信息,正随着这场交易悄然流向未知渠道。吃鸡号作为集游戏等级、皮肤、装备、社交关系于一体的虚拟资产,其交易链条中潜藏的信息安全漏洞,远比普通账号交易更复杂。卡盟作为第三方账号交易平台,本应充当信息中介,却在利益驱动下沦为信息泄露的“温床”,让无数玩家的隐私面临被精准利用的风险。

吃鸡号在卡盟被卖的过程中,哪些个人信息会随之泄露?首先是最基础的账号注册信息,包括手机号、身份证号、邮箱等,这些是账号身份的核心标识,一旦泄露可能被用于注册其他平台、实施电信诈骗或冒名办理业务。其次是游戏内的敏感数据,如历史战绩、好友列表、聊天记录、甚至战队信息,这些数据可能暴露玩家的游戏习惯、社交圈层,甚至现实中的职业背景(例如通过游戏内聊天提及的工作单位)。更隐蔽的是关联信息,许多玩家为方便使用,会将吃鸡号与微信、QQ等社交账号绑定,或通过同一手机号注册多个平台,导致账号交易后,原手机号收到的验证码、社交动态都可能被新账号持有者窥探。卡盟平台在账号上架时,往往要求卖家提供“账号详情”,包括但不限于角色截图、装备列表、绑定手机号等,这些信息在平台数据库中如何存储、是否加密、是否被二次售卖,对玩家而言几乎是“黑箱”。

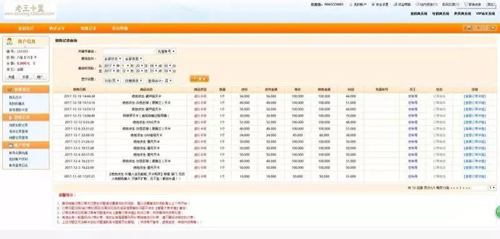

卡盟平台为何会成为信息泄露的“重灾区”?根源在于其商业模式与监管缺失的矛盾。卡盟的核心盈利点在于交易抽成和会员服务,为吸引更多卖家和买家,平台对账号信息的审核往往流于形式。卖家为了快速售出高价账号,可能主动泄露部分信息作为“卖点”,例如“账号绑定靓号”“含稀有皮肤且实名信息完整”;买家则希望获取“纯净账号”,即无历史纠纷、未被标记的账号,这促使平台在信息核验上放松警惕。更关键的是,多数卡盟平台未建立完善的数据加密机制,用户信息以明文或弱加密形式存储,平台内部人员或黑客攻击可直接获取数据库。2023年某网络安全机构曝光的案例显示,某知名卡盟平台因服务器漏洞导致超10万条游戏账号信息泄露,其中包含大量吃鸡号的实名认证数据,这些数据在暗网被打包售卖,单价低至每条0.5元。此外,卡盟平台的用户协议中常隐藏“信息共享”条款,以“优化服务”为由将用户数据提供给第三方广告商或数据公司,进一步加剧了信息扩散风险。

吃鸡号信息泄露后的危害远超游戏范畴,可能演变为现实生活中的“精准打击”。诈骗分子会利用泄露的手机号和身份证号,冒充游戏客服以“账号找回”“皮肤补偿”为由实施诈骗,或通过钓鱼网站套取玩家的银行卡信息。社交关系链的泄露则可能导致“熟人诈骗”,例如通过好友列表中的玩家昵称和头像,冒充好友借钱。更严重的是,部分玩家在注册吃鸡号时使用与工作、生活相关的密码,一旦账号被盗,黑客可能尝试“撞库攻击”,同步破解该玩家在其他平台的账号,导致社交媒体、支付工具等全面失守。曾有玩家反映,其吃鸡号在卡盟被卖后,不仅游戏装备被盗,绑定的支付宝账户也因密码相同被异地登录,造成数千元经济损失。这种“虚拟-现实”的连锁风险,让吃鸡号交易不再仅仅是游戏圈的“小问题”,而是关乎个人财产和隐私安全的“大隐患”。

面对吃鸡号在卡盟被卖带来的信息安全风险,玩家需要建立“防御型交易”意识。首先,应减少账号中的敏感信息暴露,例如在交易前解除与社交账号的绑定、更换手机号、清除游戏内聊天记录,避免将身份证号、家庭住址等现实信息与游戏账号强关联。其次,选择有正规资质的交易平台,优先支持第三方担保交易,避免直接转账给个人卖家,同时查看平台是否具备“信息脱敏”功能,即在展示账号信息时自动隐藏关键隐私数据。对于卖家而言,切勿贪图高价向不明买家提供完整实名信息,可通过平台内置的“安全验证”功能,仅向买家展示账号等级、皮肤等非敏感内容。此外,定期修改账号密码、开启双重验证(如短信验证码、人脸识别),即使账号交易后,也能降低原账号被恶意使用的风险。

从行业层面看,解决吃鸡号交易中的信息安全问题,需要平台、监管与玩家的协同发力。卡盟平台应承担起数据安全主体责任,建立用户信息分级加密制度,对实名信息、交易记录等敏感数据进行脱敏处理,同时引入第三方安全机构定期审计,杜绝内部人员数据窃取。监管部门需加强对账号交易平台的监管,明确“虚拟资产交易中个人信息保护”的合规标准,对违规泄露信息的平台实施严厉处罚,从根源上倒逼行业规范。玩家自身则要树立“账号即隐私”的意识,避免在卡盟等平台随意买卖账号,尤其是涉及实名认证的高价值吃鸡号。毕竟,游戏账号的虚拟资产价值可以重新积累,但个人信息的泄露,可能带来无法挽回的现实伤害。

吃鸡号在卡盟被卖的现象,折射出数字时代虚拟资产与个人信息的深度捆绑。当游戏账号成为数据泄露的“突破口”,我们需要的不仅是更安全的交易平台,更是对个人信息价值的清醒认知:在享受虚拟世界乐趣的同时,更要守护好连接现实与数字世界的“安全阀”。唯有将信息安全意识融入每一次账号交易,才能让“吃鸡号”的归属权始终掌握在自己手中,而非沦为他人眼中的“数据矿藏”。