在未成年人网络保护议题中,“防沉迷”始终是核心痛点,而“哪家卡盟能有效防止沉迷,真的管用吗”这一问题,直指家长对现有监管手段的信任焦虑与实际效果的拷问。这里的“卡盟”并非狭义的游戏平台,而是泛指具备防沉迷功能的系统、工具或机制——从国家层面的监管平台到企业端的防护工具,再到第三方辅助服务,其有效性直接关系到未成年人健康使用网络的底线。要解答这一问题,需穿透“防沉迷”的技术表象,深入分析其设计逻辑、执行困境与协同价值,而非简单评判“哪家”更优。

一、防沉迷的本质:不是“限制时间”,而是“引导行为”

有效防止沉迷的“卡盟”,首先需明确防沉迷的核心目标:绝非单纯切断娱乐,而是通过合理约束与正向引导,帮助未成年人建立健康的数字生活习惯。当前主流防沉迷系统多围绕“时长限制”“消费管控”“内容分级”三大支柱设计,但真正的有效性,取决于能否精准识别未成年人身份、动态调整监管强度,并提供替代性成长场景。

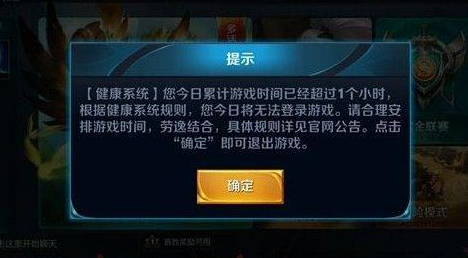

例如,国家新闻出版署部署的“游戏防实名认证系统”,通过强制人脸识别与身份证信息核验,将未成年人游戏时间限制在每周3小时、节假日1小时内,看似严格的“时间卡”,实则只是基础防线。若系统仅停留在“掐表”层面,却未同步推送适龄内容(如益智类游戏、历史知识模块)或引导家长参与成长陪伴,未成年人仍可能转向短视频、社交平台等更隐蔽的沉迷场景。因此,判断“哪家卡盟”更有效,需看其是否将“限制”与“引导”结合,而非仅依赖技术堵截。

二、官方系统与平台工具:强制性与灵活性的博弈

目前防沉迷“卡盟”主要分为两类:一类是国家主导的强制性监管系统,另一类是企业自研的辅助性工具。前者以“国家新闻出版署游戏防沉迷实名认证平台”为代表,覆盖所有上线运营的游戏,具备“全国统一、强制执行”的刚性优势,理论上能杜绝企业“放水”可能。但实际操作中,其有效性受限于技术适配性——例如,部分老旧游戏未及时升级人脸识别模块,或未成年人通过借用成年人身份证、使用虚拟号码等方式绕过认证,导致“实名实人”沦为“实名虚人”。

后者如腾讯“成长守护平台”、网易“家长监护系统”,则更侧重“家校协同”:家长可远程绑定孩子账号,实时查看游戏时长、消费记录,并自定义“禁玩时段”“内容过滤”。这类工具的优势在于灵活性,能根据不同家庭需求调整策略,但其局限性也十分明显——仅覆盖单一企业生态,且依赖家长主动使用。若家长自身缺乏数字素养,或对平台功能不熟悉,即便安装了“守护工具”,也可能沦为“摆设”。此外,部分游戏厂商为提升用户粘性,可能在系统设计上“留后门”,例如允许未成年人在“学习模式”下无限制使用游戏功能,变相突破防沉迷限制。

三、第三方“防沉迷卡”:伪需求下的灰色陷阱

值得注意的是,市场上还存在大量打着“防沉迷”旗号的第三方服务,如“代过人脸认证”“租售成人游戏账号”“防沉迷破解工具”等,这些被包装成“防沉迷卡”的产品,实则是对监管体系的严重破坏。其逻辑是通过技术手段伪造身份信息或绕过验证,让未成年人获得“无限制游戏权限”。这类服务看似解决了“孩子闹着玩游戏”的即时问题,却埋下更深的隐患:不仅违反《未成年人保护法》《网络游戏管理暂行办法》等法规,还可能导致未成年人个人信息泄露、陷入网络诈骗风险。

更值得警惕的是,部分第三方平台以“有效防沉迷”为噱头,诱导家长购买所谓“防沉迷软件”,实则植入恶意程序或窃取家庭隐私。这类“伪卡盟”的存在,恰恰暴露了家长对防沉迷系统的焦虑——当官方与企业工具未能完全满足需求时,灰色市场便会趁虚而入。因此,判断“哪家卡盟”有效,首先要排除这类违规产品,真正的防沉迷解决方案必须合法合规、透明可追溯。

四、“管用吗”:从技术可行到社会共治的距离

回到最初的问题:“防沉迷卡盟能有效防止沉迷,真的管用吗?”答案并非简单的“能”或“不能”,而需置于“技术-家庭-社会”的三维框架中审视。从技术层面看,当前防沉迷系统已具备基本识别与拦截能力,人脸识别、行为分析等技术的应用,使“未成年人冒用身份”的难度显著提升;但从执行层面看,若缺乏家庭监督的“最后一公里”与社会共治的生态支撑,再先进的技术也可能形同虚设。

现实中,不少家长将防沉迷视为“甩锅工具”——安装系统后便不再关注孩子的网络行为,或对“孩子偷偷用家长手机玩游戏”等情况视而不见。事实上,防沉迷系统的有效性,高度依赖家长的“在场感”:例如,与孩子共同制定“家庭网络使用公约”,通过亲子游戏、户外活动等替代性陪伴,减少孩子对虚拟世界的依赖。同时,学校需加强数字素养教育,引导未成年人认识到沉迷的危害;游戏企业则应承担主体责任,优化防沉迷算法,主动屏蔽“破解教程”,切断第三方灰色服务的利益链。

结语:有效防沉迷,需跳出“找哪家卡盟”的误区

“哪家卡盟能有效防止沉迷,真的管用吗”这一提问,本质上反映了社会对未成年人网络保护的迫切需求,但也暴露了对单一技术手段的过度依赖。真正的有效防沉迷,从来不是某一家“卡盟”的责任,而是需要构建“国家监管为纲、企业履责为要、家庭监护为本、学校教育为辅”的协同体系。家长与其纠结“哪家工具更可靠”,不如回归陪伴的本质——当孩子在现实中感受到足够的关注与成就感,自然不会沉迷于虚拟世界的短暂刺激。防沉迷的“卡”,不在技术平台,而在家庭、学校与社会的共同“掌舵”中。