图卡盟兑换券作为虚拟商品生态中的常见权益载体,其使用边界一直是用户关注的焦点。“图卡盟兑换只限用吗?能用来买其他东西吗?” 这一问题背后,折射出用户对虚拟资产灵活性与实用性的核心诉求。要解答这一问题,需从兑换券的本质属性、平台规则设计、商业逻辑及用户权益平衡等多维度展开分析,而非简单以“能”或“不能”作答。

一、图卡盟兑换券的本质与“只限用”的场景定义

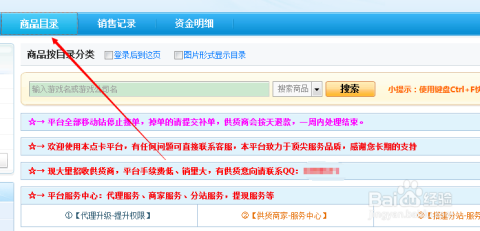

图卡盟兑换券通常是由平台或合作方发行的虚拟凭证,其核心价值在于兑换特定商品或服务。所谓“只限用”,本质上是平台基于商业策略和风险控制设定的使用场景限制。这类限制主要体现在三个层面:一是商品类型限定,例如兑换券仅可用于虚拟道具(如游戏皮肤、会员服务)、实物商品(如周边产品)或特定服务(如课程兑换),不可跨类别使用;二是使用范围限定,部分兑换券绑定特定平台或合作商户,如在A平台的图卡盟兑换券无法在B平台核销;三是有效期与使用条件限定,需满足消费门槛、注册时长等附加条件。

这种“限用”设计并非 arbitrary(随意),而是商业生态的必然选择。对平台而言,限定兑换场景能精准引导用户消费路径,促进特定品类商品流转;对合作方而言,可定向引流并降低营销成本;对用户而言,虽牺牲了部分灵活性,但往往能以更低成本获取目标商品。例如,游戏平台的图卡盟兑换券通常限定用于道具兑换,既保证了游戏内经济系统的稳定,也提升了用户付费转化效率。

二、“能用来买其他东西”的可能性与边界

尽管“限用”是主流,但在特定条件下,图卡盟兑换券存在“买其他东西”的空间,这一可能性需结合兑换券类型、平台规则及外部生态综合判断。从兑换券属性划分,主要存在两类差异化场景:

一是通用型兑换券的“泛化使用”潜力。部分平台发行的图卡盟兑换券未严格绑定商品类型,或与第三方支付、电商平台打通,此类兑换券理论上可用于购买其他商品。例如,某综合平台的图卡盟积分可兑换通用购物卡,而购物卡可在合作超市、电商平台消费,间接实现“买其他东西”。但这种泛化需满足两个前提:平台开放API接口或建立合作联盟,且用户需通过合规渠道(如积分兑换、权益转赠)获取通用凭证。现实中,此类设计多见于大型互联网生态平台,通过打通虚拟资产与实体消费场景,提升用户粘性。

二是特定兑换券的“间接转化”路径。即便兑换券本身限定了使用范围,用户仍可能通过间接方式实现价值转移。例如,将限定的游戏道具兑换券通过二手交易平台出售,换取现金后再购买其他商品;或利用兑换券获取高价值商品后,通过转售实现“变相购买其他东西”。需注意的是,这种转化存在风险:平台可能禁止兑换券转让,二手交易涉及账号安全与政策合规问题,且转售价格可能低于面值,导致用户权益折损。

三、用户需求与平台规则的矛盾:灵活性与安全的平衡

用户对“图卡盟兑换能否买其他东西”的追问,本质是对虚拟资产流动性的需求。在数字经济时代,用户越来越倾向于将虚拟权益视为“可支配资产”,希望打破场景壁垒,实现价值最大化。然而,平台出于风险防控与商业保护,往往限制兑换券的泛化使用,二者形成天然矛盾。

这种矛盾的根源在于商业逻辑的差异:用户追求“效用最大化”,而平台追求“生态稳定”。若完全放开兑换券使用范围,可能导致套利行为(如低买高卖、跨套利)、用户权益滥用(如批量兑换后恶意转售),甚至冲击平台定价体系。例如,若游戏平台的兑换券可自由兑换现金,可能引发“黑产”利用漏洞洗钱,破坏游戏内经济平衡。因此,平台需在“用户灵活性”与“系统安全性”间寻找平衡点,例如推出“积分通用计划”“场景化权益包”等折中方案,既满足多元需求,又不突破风控底线。

四、理性看待兑换券价值:从“限定权益”到“多元载体”

对用户而言,与其纠结“图卡盟兑换能否买其他东西”,不如理性评估兑换券的实际价值。首先,需明确兑换券的发行规则:是否标注“限用范围”“不可转让”“有效期”;其次,结合自身需求判断:若目标商品在兑换范围内,直接使用往往比间接转化更划算;若需购买其他商品,可优先选择通用型兑换券或关注平台的“权益互通”活动。

对平台而言,适度开放兑换券的使用边界,或许是提升用户体验的关键。例如,允许用户将部分限定兑换券按比例折算为通用积分,或通过“权益置换”功能实现跨品类兑换。这种设计既能满足用户对灵活性的需求,又能通过积分体系沉淀用户价值,最终实现商业生态的良性循环。

五、结语:兑换券价值的本质是“场景匹配”

回到核心问题:图卡盟兑换券并非绝对“只限用”,也非万能“买其他东西”,其价值核心在于“场景匹配”。在限定场景内,它是精准权益工具;在泛化生态中,它可成为价值流通媒介。用户需以理性视角看待兑换券,既不盲目追求“万能用途”,也不忽视其潜在价值;平台则需在规则设计与用户体验间寻找平衡,让虚拟权益真正服务于人的需求。唯有如此,图卡盟兑换券才能从“冰冷的虚拟凭证”转化为“温暖的价值载体”,在数字经济中发挥更大效用。