在1块钱卡盟上购物,真的能省下不少钱吗?这个问题随着数字消费的普及,正成为越来越多精打细算消费者的日常困惑。当手机屏幕里弹出“1元抢购”“9.9元包邮”的弹窗,当社交群里不断转发“卡盟内部优惠链接”,这种以极致低价为卖点的购物模式,似乎打开了一扇通往“省钱天堂”的大门。但剥开低价的外衣,其背后的商业逻辑、实际价值与潜在风险,远比“1块钱”这个数字复杂得多。

要回答“1块钱卡盟能否省钱”,首先得看它为何能以“1元”的价格卖商品。这类平台的底层逻辑,本质是“流量变现”与“成本重构”。一方面,1元商品是典型的“引流品”,商家用极低甚至亏本的价格吸引用户首次下单,目的是获取用户数据、培养消费习惯,再通过后续的高毛利商品或广告实现盈利。比如,某卡盟平台以1元出售热门视频网站月度会员,看似亏本,实则通过用户开通会员时的信息填写、后续的会员续费提醒(原价续费)、关联商品推荐(如影视周边)完成闭环。另一方面,商品本身的成本结构被重构:虚拟商品(如游戏点卡、话费充值)的边际成本几乎为零,卡密批量采购后分摊到单笔交易的成本可低至几分钱;实物商品则可能是临期库存、工厂尾单、轻微瑕疵品,甚至通过“砍掉中间环节”(如无品牌溢价、简化包装)压缩成本。但值得注意的是,这种“1元”往往有严格限制——限量、限时、需新用户注册,本质上是用稀缺性制造“占便宜”的心理暗示,而非普惠式让利。

然而,“1块钱”的标签容易让人忽略“省钱”背后的隐性成本,使得实际收益远低于预期。最常见的是“运费陷阱”:某卡盟平台1元出售一款手机壳,但实际支付时需加付15元“包装费”“服务费”,最终到手价16元,而同类商品在电商平台的日常价仅12元,看似低价实则更贵。其次是“质量落差”:低价实物商品往往牺牲品质,如1元购买的充电线可能存在接口松动、线材易断的问题,使用寿命不足正规产品的一半,折算下来单位成本反而更高;虚拟商品则可能面临“服务缩水”,比如1元会员被限制清晰度、无法享受会员专属内容,或卡密无效、客服推诿,导致“省了钱却没办事”。更隐蔽的是“时间成本”:为了抢1元商品,用户需提前设置闹钟、不断刷新页面,甚至邀请好友助力,这种“为省钱而耗神”的过程,本身也是一种隐性支出。当把时间、精力、潜在风险(如个人信息泄露)纳入考量,“1块钱卡盟购物”的“省钱”价值便大打折扣。

1块钱卡盟的流行,离不开对用户消费心理的精准拿捏。“损失厌恶”与“占便宜”心理是其核心抓手——平台通过“限量100份”“仅限今日”等话术,让用户担心错过“1元优惠”而损失,从而冲动下单;同时,“首单1元”“新人礼包”等设计,让用户在首次交易中获得强烈满足感,误以为“所有商品都如此便宜”。此外,社交裂变被广泛应用:分享链接得优惠券、邀请好友下单得返现,利用用户的社交关系链扩大传播,但这也导致“薅羊毛”群体过度依赖此类平台,形成“唯低价论”的消费误区。实际上,当用户沉迷于“1元抢购”的快感时,往往会忽略商品的实际需求——比如购买1元的不常用软件会员,仅因“便宜”却从未打开使用,最终造成资源浪费。这种为“省钱”而“消费”的行为,与理性消费的初衷背道而驰。

那么,1块钱卡盟是否完全不值得尝试?也未必。关键在于“需求匹配”与“风险预判”。对于明确需求的虚拟商品,如经常玩某款游戏且需要少量点卡的用户,在正规卡盟平台(有备案、口碑好)购买1元体验卡或小额卡密,确实能以低于官方渠道的价格获得商品,此时“省钱”是真实的。但对实物商品,尤其是高价值、依赖品质的品类(如家电、数码产品),低价卡盟往往难以提供保障,此时“省钱”可能变成“花钱买教训”。此外,用户需具备“信息筛选”能力:查看平台是否有ICP备案、用户评价是否真实(警惕刷单)、商品详情页是否明确说明限制条件(如“不退不换”“限量1单/人”)。真正理性的“省钱”,是在“需要”的前提下,以合理价格获取合格商品,而非盲目追求“1元”的噱头。

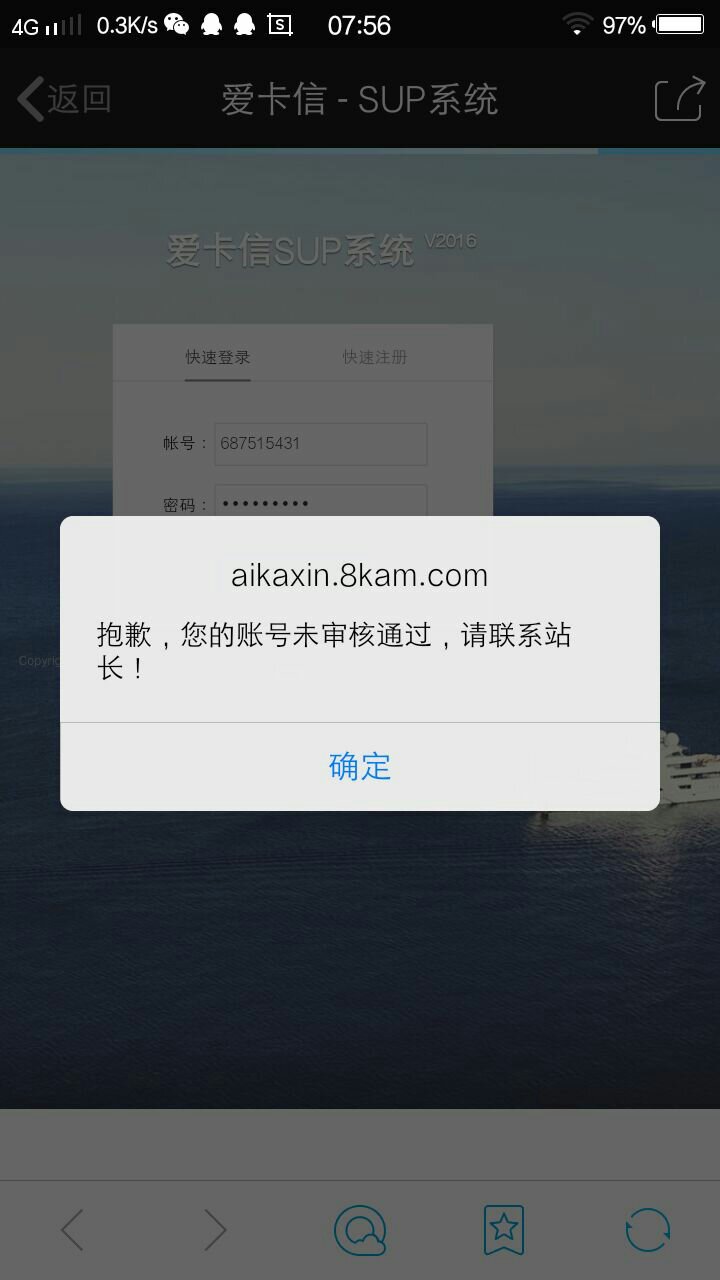

随着监管趋严,1块钱卡盟行业正面临转型。一方面,相关部门对“虚假宣传”“价格欺诈”的打击力度加大,要求平台明确标注商品限制条件,杜绝“1元”背后的隐性收费;另一方面,用户维权意识提升,促使平台优化售后流程,如建立虚拟商品自动发货系统、实物商品7天无理由退换等。但风险依然存在:部分无资质卡盟平台可能通过“1元商品”收集用户个人信息,甚至实施诈骗(如诱导点击钓鱼链接)。因此,消费者在参与1块钱卡盟购物时,需守住“安全底线”——不轻信“0元购”“百分百中奖”等话术,不随意泄露银行卡密码,优先选择有正规资质、口碑良好的平台。

回到最初的问题:“在1块钱卡盟上购物,真的能省下不少钱吗?”答案并非简单的“能”或“不能”,而在于“如何用”。当1块钱卡盟成为满足特定需求的补充渠道,而非唯一购物选择时,它确实能在一定程度上降低消费成本;但若将其视为“省钱神器”,忽视背后的隐性成本与风险,则可能陷入“低价陷阱”,最终得不偿失。真正的消费智慧,从来不是盲目追求“便宜”,而是学会在价格、质量、需求之间找到平衡——毕竟,省钱的本质,是让每一分钱都花在“刀刃”上,而非为“1块钱”的噱头支付无形的代价。