在卡盟下单后想取消订单,该如何操作才好?这是许多数字商品消费者都可能遇到的实际问题。卡盟作为虚拟商品交易平台,涵盖游戏充值、软件授权、账号服务等品类,订单一旦生成往往涉及快速发货或自动化处理,若操作不当轻则导致退款纠纷,重则可能影响账户信用。因此,掌握规范的取消流程和应对策略,不仅是保障自身权益的必要手段,也是数字消费时代理性购物的基本能力。

卡盟订单的特殊性在于其标的物的无形性和交付的即时性,这与实体商品“七天无理由退货”的普遍规则存在差异。多数卡盟平台将虚拟商品分为“自动发货”和“手动发货”两类:前者如游戏点卡、软件激活码,通常在付款后系统即时或短时间内核发,一旦生成订单且商品已发放,取消难度极大;后者如定制化账号服务、虚拟货币代充,需人工对接交付,这类订单在未开始服务前相对灵活,但也需遵循平台特定规则。消费者在产生取消需求时,首先要明确订单类型和当前状态——是未支付、待发货,还是已发货/已服务,不同状态对应完全不同的处理逻辑。

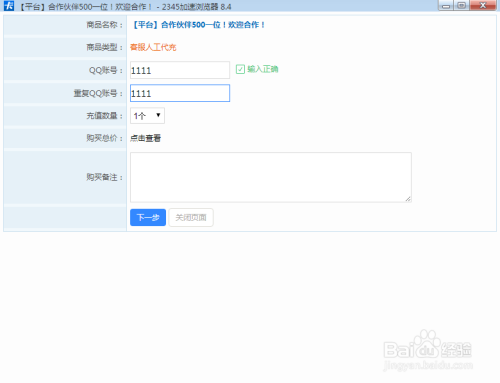

及时沟通是取消订单的第一要义,但“及时”需以“准确”为前提。当消费者在卡盟下单后想取消订单时,若订单尚未支付,操作最为简单:直接在订单列表中选择“取消订单”按钮,部分平台会要求填写取消原因(如“误拍”“不需要”等),提交后订单即终止且资金原路返回,无需额外说明。但若订单已支付且处于“待发货”状态,尤其是手动发货类订单,消费者需立即通过平台官方渠道联系客服,而非仅依赖订单页面的“申请取消”功能——因为部分自动发货订单的取消入口可能被系统默认隐藏,而人工客服能介入冻结订单流程。沟通时需清晰说明订单编号、取消原因及诉求,例如“订单CM20240512001误拍游戏点卡,现申请取消,请勿发货”,避免模糊表述导致客服误解。值得注意的是,联系客服时优先选择平台内置的在线客服系统,而非第三方社交账号,这既是保障沟通记录的可追溯性,也是规避钓鱼诈骗的关键。

熟悉平台规则是避免取消纠纷的核心前提,但多数消费者恰恰忽视这一步。不同卡盟平台对订单取消的规定存在显著差异:有的平台对自动发货订单设置“支付后5分钟内可免费取消”的宽限期,超时则需扣除10%-20%手续费;有的平台对虚拟货币充值类订单实行“到账后不可撤销”,即便未使用也无法退款;还有的平台将取消权限与用户等级挂钩,高等级用户的取消申请优先处理。这些规则通常隐藏在平台的《用户协议》或《售后规则》中,消费者在下单前应快速浏览相关条款,特别是“订单取消”“退款政策”章节。例如,某知名卡盟平台规定:“游戏点卡类订单支付超过10分钟,系统自动发货后不支持人工取消,若需退款需联系游戏运营商回收”,若消费者未提前知晓,可能面临“钱货两失”的风险。此外,部分平台会在订单生成时通过弹窗或短信提示关键规则,消费者需仔细阅读,这既是平台的责任告知,也是消费者的知情权体现。

证据留存是应对取消争议的“护身符”,尤其在涉及金额较大或定制化服务时。当消费者在卡盟下单后想取消订单却遭遇平台拒绝(如客服拖延、规则模糊),或订单被错误发货后需主张退款时,完整的证据链是维权的关键。证据应包括:订单截图(显示订单编号、商品名称、支付金额、下单时间)、沟通记录(与客服的聊天日志,需包含时间、客服工号及拒绝理由)、支付凭证(第三方支付平台的交易详情页截图)。例如,某消费者误拍了一款价格较高的软件授权码,在支付后2分钟内申请取消,但系统提示“订单已进入发货流程无法取消”,此时消费者需立即保存“支付时间2分钟内”“客服明确表示无法取消”的聊天记录,并联系平台客服主管或通过平台投诉渠道提交证据,说明“未超过平台5分钟取消宽限期,订单不应自动发货”。若平台仍拒绝处理,可向消费者协会或网信部门投诉,证据的完整性能极大提升维权成功率。值得注意的是,沟通中避免使用情绪化语言,而是以“违反平台规则”“侵害消费者权益”等客观表述陈述诉求,这既保持沟通的专业性,也符合投诉处理的逻辑。

面对“已发货/已服务”订单的取消需求,需转变思路:从“取消”转向“协商解决”。虚拟商品一旦交付或服务启动,传统意义上的“取消订单”已无可能,但消费者仍有权通过协商获得合理补偿。例如,游戏账号代充服务中,若消费者误充值至错误区服,平台虽已完成代充操作,但可协商将账号转移至正确区服(若游戏支持)或按未使用时长退款;软件授权码若未激活使用,部分平台会回收码重售并退款50%-80%。此时消费者需明确:核心诉求并非“撤销交易”,而是“解决因误操作导致的损失”,沟通重点应放在“商品未实际产生价值”“平台有能力挽回损失”等事实上。若涉及平台违规(如强制消费、虚假宣传),则需保留证据并通过12315平台等正规渠道维权,而非私下与客服争执——数字商品交易的纠纷解决,始终需以平台规则和法律法规为依据。

从行业视角看,卡盟订单取消问题的背后,是虚拟商品交易规范化与消费者权益保障的平衡。随着《网络交易监督管理办法》的落地,平台对订单取消规则需做到“明示、可操作、公平合理”,例如自动发货订单的取消宽限期应显著短于商品实际发货时间,避免消费者因犹豫错过取消窗口;手动发货订单需在页面显著位置标注“支持无理由取消”或“取消条件”。而对消费者而言,“在卡盟下单后想取消订单”不仅是技术操作问题,更是数字消费素养的体现:下单前确认需求、细读规则,下单后及时沟通、留存证据,这些习惯能有效规避90%以上的取消纠纷。毕竟,虚拟商品交易的便捷性,不应以消费者权益的模糊性为代价——当平台规则更透明、消费者操作更理性,订单取消才能从“难题”变为“正常售后流程”。