在信息交互日益频繁的当下,电话号码作为个人与数字世界连接的核心载体,其使用价值与潜在风险并存。部分人试图通过“卡盟轰炸查询电话号码”等非常规手段获取或验证号码信息,却忽视了背后的法律红线与隐私伦理。实际上,无论是商业场景中的客户触达还是个人社交中的身份核实,通过合法合规的渠道查询电话号码并构建系统化的反骚扰机制,才是平衡信息需求与安全保护的根本路径。

一、“卡盟轰炸”的本质:灰色地带的无效尝试与多重风险

所谓“卡盟轰炸查询电话号码”,通常指利用短信轰炸、语音呼叫轰炸等工具,通过大量重复发送无效信息或拨打空号的方式,试图“试出”目标号码是否存在或归属。这种操作本质上是将电话号码系统当作“概率游戏”的靶子,看似低成本、高效率,实则存在致命缺陷。

从技术层面看,现代通信运营商早已建立完善的号码状态校验机制,空号、停机等状态在首次呼叫时就会被系统拦截,“轰炸”行为仅能消耗自身资源,无法获取有效信息。更关键的是,这种行为直接违反《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规——未经同意,以“轰炸”方式干扰他人通信自由,侵犯个人信息权益,轻则面临行政处罚,重则构成犯罪。近年来,多地警方已通报案例显示,利用“卡盟”实施骚扰或非法查询的行为人,最终被处以罚款、拘留等处罚,得不偿失。

二、合法查询电话号码:基于“知情同意”与“公开透明”的原则

真正有价值的电话号码查询,必须建立在合法合规的基础上。根据场景需求不同,合法查询可分为三类路径,且均以“尊重隐私、保障权利”为核心前提。

个人社交场景中,号码获取应基于双方自愿。例如,通过社交平台添加好友时,系统会提示“是否分享联系方式”;线下活动交换名片后,可主动添加对方通讯录并备注来源。这种“点对点”的授权方式,既确保了号码的真实性,也避免了后续的信任危机。

商业合作场景中,企业需严格遵守“最小必要原则”。例如,电商平台在用户下单后,可通过平台内置的“一键联系”功能获取商家电话(号码经过平台脱敏处理,用户拨号时才临时解密);企业通过公开渠道(如官网、企业黄页)收集的客户号码,需明确告知信息用途,并提供“一键退订”选项。根据《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》,未经用户同意,擅自向其发送商业信息的,属于违法行为。

紧急联系场景中,可通过官方渠道进行核实。例如,寻找失联亲友时,可向114申请“寻人查询”,但需提供身份证明及合理事由;企业核实合作伙伴身份时,可通过“天眼查”“企查查”等合法平台获取企业公开联系方式,这些平台的信息均来自工商登记等权威渠道,确保真实性与合法性。

三、构建反骚扰体系:从“被动拦截”到“主动防御”的立体防护

即使通过合法途径获取了电话号码,若使用不当仍可能引发骚扰争议。因此,建立“查询-使用-防护”的全流程反骚扰机制,是避免成为“骚扰源”的关键。

技术防护层面,善用手机自带功能与第三方工具。目前主流智能手机均支持“骚扰拦截”功能,可通过标记陌生来电、短信关键词(如“贷款”“推广”)自动识别骚扰信息;360安全卫士、腾讯手机管家等第三方软件,则依托大数据库实时更新骚扰号码库,对“卡盟轰炸”等异常呼叫进行精准拦截。用户需定期更新软件版本,确保防护能力与时俱进。

制度规范层面,企业需建立“用户授权-信息使用-退出管理”的闭环。例如,营销短信发送前,必须包含“回T退订”功能,且用户退订后24小时内必须从发送列表中移除;客服电话应明确身份及来电目的,避免频繁拨打同一号码。某电商平台的实践表明,建立“用户画像-需求匹配-精准触达”的机制后,用户投诉率下降70%,转化率反而提升20%,证明合规经营与商业效益并不冲突。

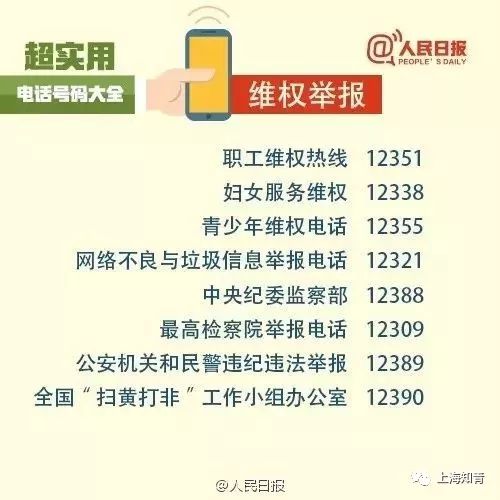

法律维权层面,保留证据并积极举报。遭遇骚扰时,用户可通过截屏、通话录音等方式保存证据,向12321网络不良与垃圾信息举报中心投诉,或直接向运营商申请封禁骚扰号码。2023年,12321受理的骚扰电话举报量同比下降35%,反映出公众维权意识的提升与监管力度的加强。

四、技术发展与隐私保护的平衡:让号码回归“连接本质”

随着AI、大数据技术的发展,电话号码的管理与保护正迎来新的挑战与机遇。一方面,AI语音助手可自动识别骚扰电话并智能接听后挂断,减少用户干扰;另一方面,深度伪造技术可能被用于“模拟他人声音”实施诈骗,对号码验证的真实性提出更高要求。

在此背景下,“隐私计算”技术逐渐成为解决方案。例如,联邦学习可在不获取原始数据的情况下,联合多方模型训练骚扰识别算法;区块链技术可用于记录号码授权使用记录,确保用户可追溯、可控制。这些技术的应用,旨在实现“数据可用不可见”,既满足信息查询需求,又保护个人隐私安全。

五、个人责任:从“被动防扰”到“主动守序”的意识觉醒

避免骚扰不仅是企业与平台的责任,更需要个人树立正确的号码使用观。在社交平台中,避免随意发布含个人电话的动态;在填写问卷、注册会员时,谨慎勾选“同意接收营销信息”选项;对于陌生号码,可通过“反诈中心”APP进行核验,不轻易泄露个人信息。唯有每个人都成为隐私保护的“第一责任人”,才能构建清朗的通信环境。

电话号码的本质是“连接工具”,而非“攻击武器”。放弃“卡盟轰炸”等幻想,拥抱合法查询与合规使用,才能让这一串数字在社交、商业、公共服务中发挥最大价值。在数字时代,技术与法律是防护的盾牌,而每个人的理性与自律,才是守护信息安全最坚固的防线。