在数字支付与虚拟商品交易蓬勃发展的当下,卡盟作为游戏点卡、虚拟货币等数字商品的重要交易平台,其密码安全性直接关系到用户的财产与信息安全。然而,网络上不时出现“如何轻松提取卡盟密码”“有哪些破解技巧”的讨论,这类话题往往暗藏法律风险与安全隐患。事实上,所谓“轻松提取”与“破解技巧”并非安全之道,反而可能让用户陷入数据泄露、财产损失的困境。真正需要关注的,是如何通过科学防护手段保障卡盟密码安全,以及如何识别并规避潜在的密码风险。

卡盟密码安全:数字资产的第一道防线

卡盟平台的核心功能是连接虚拟商品卖家与买家,用户注册后需通过密码完成登录、充值、交易等关键操作。密码在此过程中扮演着“数字钥匙”的角色——一旦钥匙被窃取,卡盟账户内的余额、交易记录、绑定信息等敏感数据将暴露无遗,甚至可能引发连锁风险,如关联账户被盗、个人信息被用于电信诈骗等。据中国互联网络信息中心(CNNIC)统计,2022年我国因密码泄露导致的个人经济损失事件中,超30%涉及虚拟商品交易平台。因此,卡盟密码安全不仅是个体隐私保护的问题,更是维护数字交易生态健康的基础。

值得注意的是,部分用户对“密码强度”存在认知误区,认为生日、手机号等“易记密码”足够安全,却不知这类信息极易通过社工库泄露或被暴力破解。黑客利用自动化工具可在数秒内破解8位以内的纯数字密码,而包含大小写字母、特殊符号且长度超过12位的复杂密码,破解时间则可能延长至数十年。这种“强度差”正是密码防护的核心逻辑——安全的密码不是“不可破解”,而是“破解成本远高于获取价值”。

所谓“破解技巧”:风险重重的伪命题

网络上流传的“卡盟密码提取技巧”往往披着“技术捷径”的外衣,实则暗藏多重陷阱。常见的所谓“方法”包括:利用“密码找回漏洞”伪造身份、通过钓鱼网站盗取登录凭证、植入木马程序窃取键盘记录等。这些手段看似“高效”,实则每一步都踩在法律红线之上。

以“密码找回漏洞”为例,部分黑客声称可通过修改手机号或邮箱验证流程,重置他人卡盟密码。这种行为已触犯《中华人民共和国刑法》第285条“非法获取计算机信息系统数据罪”,最高可判处七年有期徒刑。而用户若轻信此类“技巧”,不仅可能成为黑客的“帮凶”,更可能因下载所谓的“破解工具”而感染木马,导致自身账户信息被反向窃取。更值得警惕的是,一些钓鱼网站会伪装成卡盟官方平台,诱导用户输入账号密码,一旦提交,信息便直接落入黑客手中。这类骗局往往利用用户“贪图便利”或“好奇尝试”的心理,其危害远大于密码泄露本身。

事实上,任何声称能“轻松破解他人密码”的技术,本质上都是对网络安全漏洞的非法利用,而非真正的“技巧”。随着《网络安全法》《数据安全法》的实施,我国对非法获取、出售或提供个人信息行为的打击力度不断加大,试图通过“破解”获取卡盟密码,最终只会面临法律的严惩。

科学防护:构建卡盟密码安全的“铜墙铁壁”

与其追求虚无缥缈的“破解技巧”,不如掌握切实可行的密码防护策略。从用户习惯到平台技术,多维度防护才能筑牢卡盟密码安全防线。

一、用户端:养成“强密码+多验证”的安全习惯

首先,设置高强度密码是基础。建议遵循“长度优先、复杂组合”原则,密码长度不低于12位,包含大小写字母、数字及特殊符号(如!@#$%^&*),并避免使用“123456”“password”等常见弱密码。同时,不同平台应设置不同密码,防止“一损俱损”——若卡盟密码与其他平台(如支付软件、社交账号)相同,一旦其中一个泄露,其他账户也将面临风险。

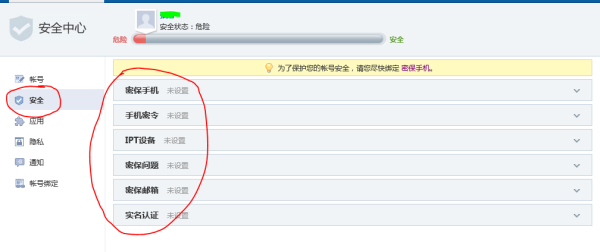

其次,启用双因素认证(2FA)能大幅提升安全性。双因素认证在密码之外,增加了一重验证(如短信验证码、动态令牌、生物识别),即使密码被盗,黑客没有第二重验证也无法登录。目前,主流卡盟平台已支持短信或动态令牌验证,用户应在账户设置中主动开启。

最后,警惕“钓鱼陷阱”与“社工攻击”。用户应通过官方渠道访问卡盟平台,不点击不明链接或下载非官方APP;在收到“账户异常”“密码过期”等通知时,需通过官方客服核实,而非直接点击邮件或短信中的链接。此外,避免在公共WiFi下登录卡盟账户,防止数据被中间人攻击窃取。

二、平台端:技术与管理并重,守护用户密码安全

作为卡盟密码安全的第一责任人,平台需承担起技术防护与管理优化的双重责任。在技术层面,平台应采用“加盐哈希”算法存储用户密码——即使数据库泄露,黑客也无法直接获取密码明文;同时,部署异常登录监测系统,对短时间内多次输错密码、异地登录等行为进行实时预警,及时阻断暴力破解。

在管理层面,平台需定期进行安全审计与漏洞修复,建立完善的数据分级保护机制,对用户密码等敏感数据进行加密存储;此外,应加强用户安全教育,通过弹窗提示、安全教程等方式,普及密码安全知识,引导用户设置强密码、开启双因素认证。只有平台与用户形成“技术防护+行为规范”的合力,才能从根本上杜绝密码泄露风险。

结语:安全是数字交易的“生命线”

在虚拟商品交易日益普及的今天,卡盟密码安全已不再是个人小事,而是关乎数字生态健康的重要议题。所谓“轻松提取卡盟密码”“破解技巧”,不过是违法分子包装的陷阱,其背后是法律制裁与财产损失的双重风险。真正的“安全之道”,在于用户树立“密码防护”意识,养成强密码、多验证的良好习惯;在于平台筑牢技术防线,主动承担安全责任;更在于全社会形成“尊重隐私、保护数据”的共识。唯有如此,数字交易才能在安全的轨道上行稳致远,用户才能安心享受虚拟商品带来的便利与乐趣。