拼多多砍价卡盟真的靠谱吗,能否一试?这是许多在拼多多“砍价免费拿”活动中屡屡碰壁的用户心中挥之不去的疑问。当看到朋友圈里有人晒出“0元购”的战利品,又或是被“助力满额即可提现”的广告吸引,不少用户会转向那些号称“专业砍价”“快速助力”的砍价卡盟,试图走捷径。但这类平台究竟是帮用户省时省力的“神器”,还是暗藏风险的“陷阱”?要回答这个问题,我们需要穿透“砍价卡盟”的表象,从其运作逻辑、风险本质和平台规则三个维度进行深度剖析。

首先,必须明确“拼多多砍价卡盟”究竟是什么。简单来说,它是指那些通过网站、小程序或社交群组,向用户提供“砍价卡”“助力链接”“砍价服务”的平台或个人。用户通常需要支付一定费用,完成指定任务(如分享链接、关注公众号、下载APP等),或直接购买所谓的“砍价套餐”,以获得他人助力、加速砍价进度,甚至直接提升砍价金额。这类卡盟往往打着“内部渠道”“技术漏洞”“秒到账”等旗号,利用用户“免费拿”的急切心理吸引流量。但其核心逻辑,本质上是利用了拼多多砍价活动的社交裂变属性,将用户的“时间成本”和“信任成本”转化为商业变现的工具。

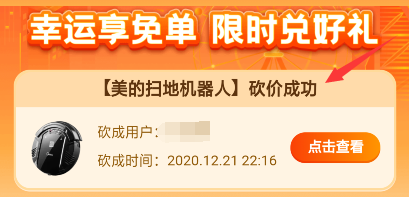

那么,这些卡盟提供的“服务”真的有效吗?从表面看,部分卡盟确实能在短时间内提供大量助力,让砍价金额出现明显上涨。但这种“有效”背后,隐藏着多重猫腻。其一,虚假助力。很多卡盟的助力来自“僵尸号”或同一批人轮流助力,这些账号没有真实的消费行为,甚至可能已被平台风控系统标记。虽然短期内金额上涨,但距离“免费拿”的门槛往往仍有巨大差距,用户支付的费用换来的只是一串虚增的数字。其二,技术外挂风险。少数卡盟声称能通过“脚本”“插件”修改砍价数据,这种行为直接违反拼多多平台规则,属于恶意攻击系统。一旦被平台检测到,轻则砍价进度清零,重则导致账号永久封禁,用户不仅免费拿不到商品,还可能损失已支付的款项。其三,“钓鱼式”套路。部分卡盟在收取费用后,以“系统故障”“需要补单”等理由拖延,甚至直接拉黑用户。更有甚者,会诱导用户提供拼多多账号密码,盗取个人信息、余额或优惠券,造成更大的经济损失。

用户之所以会尝试砍价卡盟,根源在于拼多多砍价机制本身的设计——看似门槛不高,实则“坑”深难填。以平台常见的“砍价免费拿”活动为例,用户需邀请大量好友助力,且随着金额上涨,每次助力能砍掉的金额会越来越少,从最初的几元到后来的几分钱,甚至出现“助力0.01元”的情况。有用户曾测算,为了砍掉最后几元钱,可能需要邀请数百个好友,这在现实中几乎难以实现。这种“边际效益递减”的机制,让许多用户在耗费大量时间和社交资源后选择放弃,转而投向砍价卡盟的“捷径”。但用户需要清醒认识到:卡盟的出现,并非解决了拼多多砍价的“痛点”,而是放大了用户的“焦虑”。平台通过社交裂变实现了用户增长,而卡盟则利用用户的焦虑收割“智商税”,两者在某种程度上形成了灰色产业链的共生关系。

从平台规则角度看,拼多多对任何形式的“刷单”“刷助力”行为都持零容忍态度。平台的风控系统会实时监测异常助力行为,包括短时间内大量同一IP地址的助力、无真实社交关系的账号互助、频繁切换设备登录等。一旦被判定为违规,不仅砍价进度作废,账号还可能被限制参与活动。这意味着,用户通过砍价卡盟获得的“助力”,本质上是在与平台规则对抗,风险完全由个人承担。此外,砍价卡盟本身也游走在法律边缘。根据《电子商务法》和《网络安全法》,任何通过技术手段或虚假交易干扰平台正常运行、损害消费者权益的行为均属违法。用户若参与其中,不仅无法维权,还可能成为违法行为的“共犯”。

更深层次来看,拼多多砍价卡盟的“不靠谱”,折射出当前社交电商领域“流量焦虑”与“用户体验”的矛盾。平台为了追求用户增长,设计了高难度的砍价机制;而用户为了“免费”的诱惑,不得不投入大量社交成本;当用户感到疲惫时,灰色产业链便乘虚而入,用虚假的“解决方案”收割剩余价值。这种恶性循环,最终损害的是平台的公信力和用户的信任度。事实上,拼多多的“砍价免费拿”活动本质上是一种营销手段,其核心目的在于拉新而非普惠用户。用户若将其视为一种娱乐消遣,偶尔邀请好友助力,未尝不可;但若投入过多精力,甚至付费购买“砍价服务”,则显然偏离了活动的初衷,也容易陷入卡盟设下的陷阱。

那么,面对“拼多多砍价卡盟真的靠谱吗,能否一试?”的问题,答案已经清晰:不靠谱,且不建议尝试。与其将金钱和时间耗费在充满不确定性的砍价卡盟上,不如回归理性消费的本质——拼多多作为电商平台,其核心价值在于提供高性价比的商品,而非“免费拿”的噱头。用户若想购买商品,直接下单远比耗费心力砍价更划算;若想参与社交互动,不妨将精力放在分享真实的购物体验上,而非沉迷于“0元购”的幻影。同时,平台也应优化砍价机制,提高活动的透明度和公平性,减少灰色产业链的生存空间,让用户在享受社交乐趣的同时,不必担心陷入风险。毕竟,任何试图绕过规则走捷径的行为,最终都可能付出更大的代价。