星河卡盟带证书,靠谱吗?真的有保障吗?这是当下数字商品交易市场中,许多消费者在接触“星河卡盟”这类平台时最直接的疑问。随着虚拟商品交易的普及,从游戏卡密、软件授权到会员服务,各类平台层出不穷,“带证书”成为不少商家标榜的“安全背书”,但当这张证书从宣传页走向实际交易场景时,其背后的真实保障效力究竟几何?我们需要跳出“证书=保障”的思维惯性,从行业本质、证书属性与平台运营逻辑三个维度,深入剖析这一问题。

首先,解构“星河卡盟带证书”的核心:证书是什么?保障在哪里?

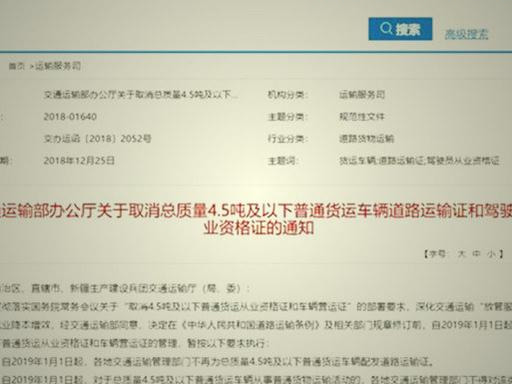

“星河卡盟”作为数字商品交易平台,其核心业务围绕虚拟商品的流通展开,如游戏点卡、话费充值、软件激活码等。所谓“带证书”,通常指向平台提供的两类文件:一是平台自身的资质证明,如营业执照、ICP备案证书、行业认证等;二是针对具体商品的“品质保证书”或“来源授权书”。前者证明平台经营的合法性,后者则试图为商品的真实性、有效性提供背书。但问题在于,证书的“保障效力”并非天然存在,而是取决于证书的颁发主体、认证范围与法律效力。

例如,一张由平台自行出具的“正品保证书”,本质上只是单方面的承诺,缺乏第三方公信力支撑,一旦出现商品纠纷,其证明力微乎其微。而若涉及行业认证(如“中国软件行业协会”认证)或法律认可的资质文件(如《网络文化经营许可证》),则需要进一步验证认证机构的权威性与认证内容的真实性——毕竟,在数字商品领域,伪造资质证书并非难事,用户若仅凭“证书”二字便轻信保障,显然存在认知偏差。

其次,直面行业痛点:“带证书”为何难以成为“定心丸”?

数字商品交易的乱象,根源在于虚拟商品的“无形性”与“权属模糊性”。游戏卡密可能被重复售卖,软件授权码可能来源不明,会员服务可能存在虚假宣传——这些问题并非一张“证书”就能解决。现实中,不少平台利用用户对“证书”的信任,将“已获认证”作为营销噱头,却对证书的实际效力避而不谈:有的证书早已过期,有的认证范围与实际商品无关,更有甚者伪造第三方机构印章,制造“假认证”假象。

更关键的是,即便证书真实有效,其保障范围也往往有限。例如,某平台持有的“ISO9001质量管理体系认证”,仅能说明其内部管理流程符合标准,却无法直接保证每一张售出的游戏卡密都能“100%激活”;而“商品来源授权书”若未明确授权链条的完整性,也可能因上游供应商问题导致“有证无货”。用户在交易中遇到的“卡密无效”“售后推诿”等问题,往往并非证书缺失,而是平台责任机制的缺位——证书能证明“身份”,却无法替代“履约”。

再者,穿透表象:用户该如何判断“星河卡盟带证书”的真实保障?

要回答“靠谱吗”,用户需要建立“多维验证”思维,而非依赖单一证书。第一步,核查证书的“权威性”。对于平台资质,需通过国家企业信用信息公示系统、工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统等官方渠道,核验营业执照、ICP备案信息的真实性,确认平台是否具备经营相关数字商品的法定资质(如涉及游戏业务,需有《网络文化经营许可证》)。对于商品认证证书,需验证颁发机构是否为行业公认的第三方组织,认证内容是否与实际商品完全匹配(例如,“软件著作权登记证书”只能证明权利归属,不能保证激活码的有效性)。

第二步,审视平台的“保障机制”。比证书更重要的是平台是否建立清晰的售后规则:如商品无效时的退款流程、纠纷处理时效、用户投诉渠道等。真正靠谱的平台,即便持有各类证书,也会主动公示服务条款与风险提示,而非用证书掩盖潜在问题。例如,部分平台宣称“带证书包赔”,却对“包赔条件”设置苛刻门槛(如需提供运营商开具的证明),这种“保障”实则形同虚设。

第三步,参考“用户行为数据”。平台的口碑积累、历史交易纠纷率、用户评价真实性等,往往是证书背后更直观的“保障体现”。一个长期稳定运营、售后响应及时的平台,即便证书宣传低调,其保障能力也可能远胜于那些“唯证书论”的平台。反之,若某平台过度强调“证书优势”,却对用户反馈的消极评价置之不理,则需警惕其“证书”背后的信任泡沫。

最后,回归本质:数字商品交易的“保障”,从来不是一张证书能承载的

“星河卡盟带证书”是否靠谱,答案并非简单的“是”或否”,而取决于证书的真实性、平台的履约能力与行业的监管合力。对于用户而言,需理性看待证书的“辅助价值”——它是验证平台资质的参考,却不是判断商品质量的唯一标准;对于平台而言,“带证书”的终极意义不在于营销话术,而在于通过合规运营、透明服务与责任担当,将证书背后的“保障承诺”转化为用户可感知的信任体验。

数字经济的健康发展,需要更多平台跳出“证书依赖症”,将重心放在构建从资质审核、商品溯源到售后服务的全链路保障体系上。唯有当“证书”不再是营销的幌子,而是成为用户权益的“护身符”,当每一笔交易都有制度兜底、每一张证书都有责任支撑,“星河卡盟”们才能真正赢得用户的长期信任,而“靠谱吗”的疑问,也将在透明的生态中逐渐消解。