在卡盟平台生态中,个性签名作为账号的“数字名片”,常被用户用于展示交易风格、联系方式或品牌标识,但随着账号运营策略调整或隐私保护需求提升,“如何轻松去掉个性签名,不留痕迹”逐渐成为许多卡盟用户关注的核心操作。这一需求背后,既涉及平台功能逻辑的深度理解,也关联到账号数据安全与操作合规性,需从机制原理、操作路径及风险规避三维度展开系统分析。

个性签名的“数字属性”与去除必要性

卡盟平台的个性签名本质上是存储于用户账户数据库中的文本字段,其设置与修改权限通常受平台账号体系管控。与即时通讯工具的动态签名不同,卡盟签名多与账号信誉、商品描述绑定,部分平台还会将其作为搜索关键词匹配的依据——例如“长期回收CF点卡,诚信第一”这类签名,能提升目标用户的触达效率。但当用户需要转型经营品类(如从游戏点卡转向虚拟货币回收)、规避敏感信息泄露(如更换联系方式),或单纯优化账号形象时,原有签名便可能成为“数字包袱”。

值得注意的是,“不留痕迹”并非单纯指平台端显示的即时更新,更需考虑操作日志、缓存数据及历史快照的留存风险。部分卡盟平台为保障交易可追溯,会记录签名修改的IP地址与时间戳,若操作不当(如在公共网络环境下频繁修改),反而可能留下“异常操作痕迹”,引发平台风控关注。因此,去除签名需兼顾“显性清除”(平台前端不显示)与“隐性清理”(后台数据合规处理)的双重目标。

合规操作路径:基于平台机制的分步拆解

不同卡盟平台的账号管理系统存在差异,但去除个性签名的核心逻辑均遵循“入口定位-字段清空-确认生效”的基本流程。用户需首先明确自身账号类型(个人账号/企业认证账号),因企业账号的签名可能涉及工商信息备案,操作权限更为严格。

第一步:定位签名修改入口

多数卡盟平台将个性签名设置嵌套在“账号中心-个人资料”模块中,部分平台则将其与“店铺设置”绑定(针对开通店铺的用户)。以主流卡盟A为例,用户需登录后点击右上角头像进入“个人中心”,在“账号信息”栏找到“个性签名”字段;而卡盟B则将签名设置置于“商家后台-店铺管理-店铺信息”页面,需先切换至商家视角。这一步的关键是避免误触其他关联功能(如自动回复模板、店铺公告),导致数据混淆。

第二步:执行字段清空与提交

在签名编辑界面,用户需删除原有文本内容,部分平台会要求输入验证码(如短信验证、图形验证)以确认操作真实性。此时需注意:直接删除字段内容并提交,是“不留痕迹”操作的核心——不同于用空格或特殊符号填充,彻底清空能让平台数据库将该字段置为“NULL”值,而非保留空白字符。提交后,平台前端通常会即时刷新显示“该用户暂无个性签名”,完成显性清除。

第三步:验证后台数据同步状态

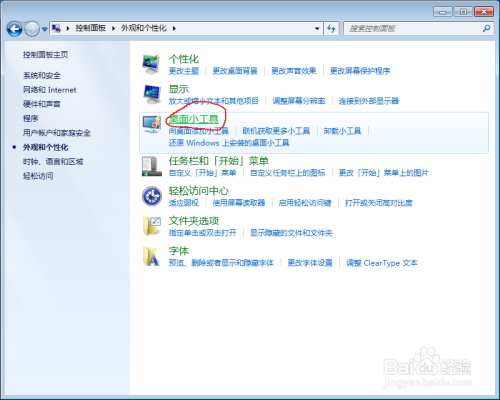

显性清除后,用户需通过“退出-重新登录”或更换设备访问的方式,确认签名是否在所有展示端(如商品详情页、用户主页、搜索结果页)完全消失。若部分页面仍显示旧签名,可能是浏览器缓存或CDN节点延迟导致,需清理浏览器缓存(Chrome浏览器可通过“设置-隐私和安全-清除浏览数据”完成)或等待5-10分钟让平台内容分发网络同步更新。这一步能有效避免因缓存残留造成的“视觉痕迹”。

风险规避:“不留痕迹”的关键细节与挑战

尽管操作流程看似简单,但“不留痕迹”的真正难点在于应对平台机制与操作环境中的潜在风险。平台日志留存是首要挑战:多数卡盟平台会记录用户修改签名的操作行为,包括IP地址、设备指纹、操作时间等,若用户在短时间内频繁修改签名(如1小时内修改3次以上),可能触发平台异常行为检测,导致账号被临时限制功能。因此,建议修改签名后间隔至少24小时再进行其他账号操作,降低风控概率。

数据残留风险则体现在第三方工具与网络环境上。部分用户习惯通过浏览器插件或第三方脚本批量管理账号信息,此类工具可能读取并缓存签名数据,即便平台端已清空,本地插件仍可能存储历史记录。此外,使用公共WiFi或代理服务器修改签名,会因IP地址异常(如与常用登录地不一致)增加账号被标记的风险,务必在私人网络环境下完成操作。

对于企业认证账号,还需额外注意工商信息关联问题。部分平台要求企业签名必须包含“市场主体统一社会信用代码”或“认证标识”,若直接清空可能导致认证失效。此时需联系平台客服提交“签名变更申请”,经人工审核后通过后台系统直接修改,而非自行操作。

价值延伸:从“签名管理”到账号运营策略优化

去除个性签名并非孤立操作,而是卡盟用户账号精细化运营的一环。从长远看,灵活管理签名能帮助用户适应不同阶段的经营需求:新手期可通过简洁签名(如“诚信卡盟,24小时在线”)建立信任;成长期则加入品类关键词(如“主营DNF金币、和平精英账号”)提升流量转化;转型期及时清空旧签名,避免用户对过时业务的误解。

同时,“不留痕迹”的操作习惯也反映了用户对数字隐私的重视——在卡盟交易中,个性签名可能包含联系方式、QQ号等敏感信息,彻底清除能降低被恶意爬取或骚扰的风险。这种“数据最小化”思维,与当前《个人信息保护法》中“必要性原则”不谋而合,既是合规要求,也是账号安全的自我保护。

结语:合规操作下的“痕迹管理”智慧

卡盟个性签名的去除,本质上是用户与平台数据机制间的“博弈”——既要利用平台提供的功能接口实现显性清除,也要通过操作细节规避隐性风险。真正的“不留痕迹”,不是技术层面的数据删除,而是对平台规则、网络环境与自身需求的综合把控。建议用户定期梳理账号信息,将签名管理纳入账号运营计划,在合规框架下实现数据资产的动态优化。唯有如此,才能在卡盟的数字生态中,既保持账号的灵活性,又守护好核心的数字隐私与交易安全。