抖音播放量作为衡量内容传播力的核心指标,其计算逻辑一直是创作者与品牌方关注的焦点。然而,当“卡盟算法”这一非官方术语被频繁提及时,市场对抖音播放量背后真实机制的认知正逐渐偏离官方轨道。事实上,抖音播放量的计算并非简单的“播放次数叠加”,而是基于一套动态、多维度的评估体系;而所谓“卡盟算法”,更多是第三方数据服务商对官方逻辑的片面解读与商业包装,其合规性与准确性均存疑。厘清二者的本质差异,才能让内容创作者在流量竞争中回归正途。

抖音播放量:从“流量池”到“有效播放”的进化

抖音播放量的计算逻辑,本质上是其推荐算法的直观体现。早期,平台以“曝光量”为核心,即内容被推送到用户页面的次数即为播放量,但这导致“刷量”泛滥——许多内容虽显示高播放,却无实际用户互动。2021年后,抖音调整策略,引入“有效播放”概念:只有当用户主动观看且达到一定时长(通常为3秒以上),且非机器刷量行为,才会被计入播放量。这意味着,那些靠“标题党”或封面党吸引点击但内容空洞的视频,即便短暂曝光也无法转化为有效播放。

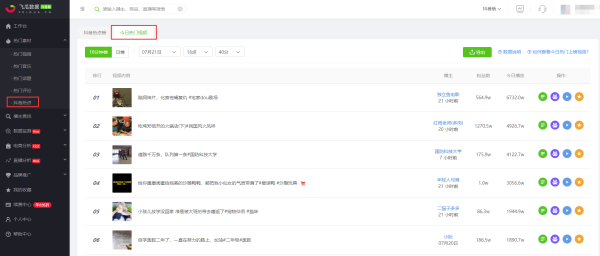

更深层次看,播放量的计算与抖音的“流量池”机制紧密绑定。当一条新视频发布后,平台会先将其推送给小范围测试用户(初始流量池),根据完播率、点赞率、评论率、转发率、关注转化率等核心数据,决定是否将其推入更大的流量池。若数据达标,播放量会呈指数级增长;反之则迅速衰减。因此,播放量并非孤立指标,而是用户行为与平台算法共同作用的结果,其核心价值在于反映内容对真实用户的吸引力。

“卡盟算法”:被商业化的伪命题

在第三方数据服务领域,“卡盟”常被包装成“抖音算法破解者”,声称能通过特定技术手段提升播放量,甚至公开售卖“刷量服务”。但事实上,抖音从未公开过完整算法细节,所谓“卡盟算法”不过是基于公开信息的推测与经验总结,其核心逻辑仍是“模拟用户行为”——通过大量虚拟账号完成播放、点赞、评论等操作,制造数据繁荣。这种行为的危害显而易见:一方面,它破坏了平台的内容生态,劣质内容可能因虚假数据获得流量挤压优质内容;另一方面,创作者一旦被平台识别刷量行为,轻则限流、降权,重则封号,得不偿失。

更值得警惕的是,“卡盟”服务的背后往往隐藏着数据安全风险。部分平台要求用户提供抖音账号密码甚至手机号,用于“批量操作”,实则可能导致账号被盗取、个人信息泄露。抖音官方早已明确将“刷量”列为违规行为,并通过AI监测、人工审核等手段持续打击,2022年平台就曾清理涉嫌刷量的账号超500万个,下架违规视频800余万条。因此,所谓“卡盟算法”本质是灰色产业链的产物,与抖音官方推荐机制毫无关联,创作者应保持清醒认知,远离此类陷阱。

播放量价值的再认识:从“数字崇拜”到“用户连接”

许多创作者陷入“播放量焦虑”,将数据视为唯一目标,却忽略了播放量背后的用户价值。事实上,抖音算法的终极目标是“让优质内容匹配精准用户”,而非单纯追求高播放。例如,一条针对垂直领域(如母婴、美妆)的专业教程,即便播放量仅10万,但若用户评论、转发率高,且带来大量粉丝转化,其商业价值远超百万播放的泛娱乐内容。

数据显示,抖音2023年调整推荐算法后,“用户停留时长”与“互动深度”的权重已超过“播放量”本身。这意味着,那些能引发用户共鸣、提供实用价值或情感共鸣的内容,更容易获得算法青睐。例如,某知识博主通过“3秒讲透一个知识点”的短平快内容,虽单条播放量仅5万,但用户平均完播率达65%,远超行业平均水平,最终实现粉丝量月均增长20%。这印证了一个核心逻辑:播放量是结果,而非目的,真正可持续的增长源于内容对用户需求的精准满足。

合规提升播放量的核心策略:顺应算法,而非对抗

与其迷信“卡盟算法”的捷径,不如深入理解抖音官方的推荐逻辑,通过合规手段提升内容质量。具体而言,可从三个维度发力:

一是内容“黄金3秒”法则。抖音用户注意力稀缺,视频开头3秒必须抓住眼球——可通过冲突点(如“90%的人都不知道的护肤误区”)、悬念式提问(“为什么你越减越胖?”)或强视觉冲击(如极致美景、特写镜头)快速吸引用户停留,提升完播率。

二是互动引导的“隐形设计”。在视频中自然植入互动指令,如“你觉得这个方法有用吗?评论区告诉我”“关注我,下期拆解更多干货”,可有效提升评论率与关注转化率。数据显示,带有明确互动引导的视频,其平均互动率比无引导视频高3-5倍。

三是垂直定位与持续输出。抖音算法偏好“标签化”创作者,若内容过于分散(如今天发美食、明天发游戏),难以被归入精准流量池。保持垂直领域的内容输出,同时结合热点话题(如节日、社会事件)进行内容创新,可提升账号在算法中的“权重”。

抖音播放量的计算逻辑,本质是平台对“优质内容”的量化筛选;而“卡盟算法”的泛滥,则折射出创作者对流量焦虑的盲目追逐。在内容为王的时代,唯有回归创作初心,以用户需求为核心,用优质内容换取真实流量,才能在抖音的生态中走得更远。流量或许有起伏,但真正有价值的内容,终将穿透算法的迷雾,抵达用户心中。