紫夜卡盟,这个名字背后藏着怎样的秘密?当“卡盟”这一虚拟商品交易领域的术语与“紫夜”这样充满意象的词汇碰撞,绝非简单的品牌命名游戏,而是一套精心构建的用户认知体系、市场差异化策略与行业生态位选择。在虚拟商品交易平台竞争白热化的当下,“紫夜卡盟”的命名逻辑,实则揭示了中小平台在红海市场中突围的核心密码——用符号化表达占领用户心智,用场景化体验构建竞争壁垒。

从“卡盟”到“紫夜”:名称拆解中的行业逻辑

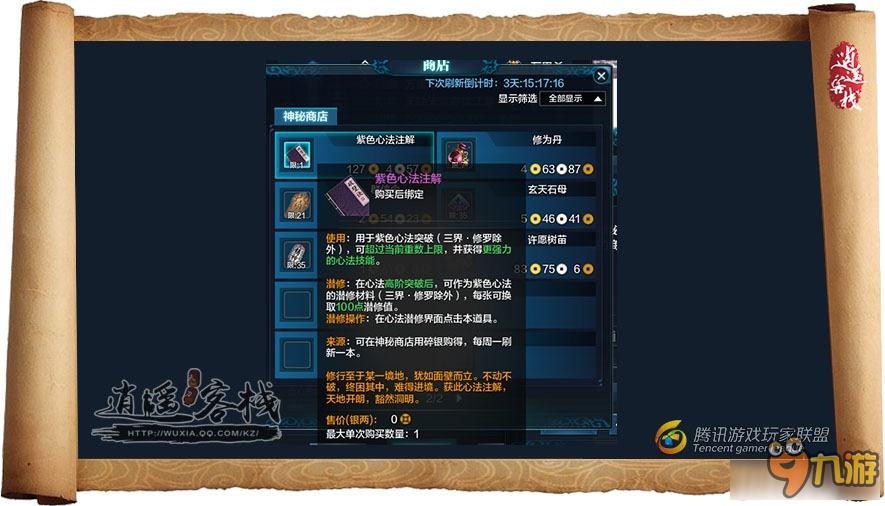

“卡盟”作为行业通用术语,直指平台核心业务——虚拟商品交易,涵盖游戏点卡、话费充值、虚拟道具、会员账号等标准化数字产品。这类平台的本质是“虚拟供应链与用户需求的连接器”,在行业发展早期,名称多直白如“XX卡盟”“XX数字平台”,强调功能属性而非品牌价值。但随着行业进入存量竞争阶段,单纯的功能性命名已无法吸引用户注意力,“紫夜卡盟”的出现,标志着平台从“工具属性”向“品牌属性”的进化。

“紫夜”二字的选择极具深意。紫色在色彩心理学中关联着神秘、高端与圈层认同,常与二次元、亚文化、年轻群体绑定,如《紫罗兰永恒花园》中的“紫”象征精致与情感共鸣;“夜”则指向特定使用场景——夜间活跃的用户群体(如夜间游戏玩家、深夜社交用户),以及碎片化消费时段。两者结合,精准锚定了目标客群:追求个性化体验、活跃于虚拟社交场景的Z世代用户。这种命名不是偶然,而是对“卡盟”行业同质化竞争的主动破局——当所有平台都在比拼商品价格与品类时,“紫夜卡盟”用名称构建了“不只是交易平台,更是虚拟夜晚的补给站”的品牌联想。

用户洞察:名字背后的“场景化消费”密码

“紫夜卡盟”的真正秘密,藏在其对用户行为模式的深度洞察中。虚拟商品消费并非单纯的“购买行为”,而是与特定场景强绑定的“体验需求”。例如,夜间游戏玩家在组队副本中急需复活道具,深夜追剧用户需要会员账号续费,这些场景下的消费决策具有“即时性、情绪化、小高频”特征。

“紫夜”的“夜”字,正是对这些场景的精准捕捉。传统卡盟平台多聚焦“全天候覆盖”,但忽略了夜间消费的独特性——用户此时更倾向于“便捷、信任、情绪共鸣”的体验。而“紫夜卡盟”通过名称暗示“专属夜间服务”,强化了“深夜需求响应者”的用户认知:当用户在凌晨三点需要游戏充值时,会优先联想到这个“懂夜晚的平台”。这种场景化命名,本质上是用“时间标签”构建了差异化竞争壁垒,让平台在用户心智中占据“夜晚专属”的生态位。

更深层的是,“紫夜”的意象满足了Z世代的“身份认同”需求。年轻用户在虚拟世界的消费,不仅是购买商品,更是表达个性、融入圈层的方式。“紫夜”所传递的神秘、小众、精致感,与二次元、电竞、虚拟社交等圈层的审美高度契合,用户选择“紫夜卡盟”,不仅是购买虚拟商品,更是通过名称完成“我是谁”的身份宣言。这种情感连接,是传统卡盟平台难以复制的核心竞争力。

运营逻辑:从“名称”到“体系”的落地

名称只是表象,“紫夜卡盟”的秘密更在于其如何将命名逻辑转化为可执行的运营策略。其核心路径是“符号化命名→圈层化运营→场景化服务”的三级跳。

在圈层化运营层面,“紫夜卡盟”并未试图覆盖所有用户,而是聚焦“夜间活跃的虚拟社交群体”,如电竞战队、二次元社团、深夜游戏公会等。通过建立专属社群、开展主题活动(如“紫夜电竞补给计划”“虚拟道具夜市”),将名称中的“紫夜”意象具象化为用户可感知的体验。例如,针对夜间游戏玩家推出“深夜充值折扣”,配合“紫夜主题”的虚拟礼包包装,让用户每一次消费都能感受到“夜晚专属”的仪式感。

在场景化服务层面,平台依托“紫夜”的名称联想,优化了夜间消费场景的体验链路。例如,推出“24小时秒到账”服务,解决夜间用户“急用”痛点;设置“夜间专属客服”,通过更年轻化的沟通语言(如二次元梗、游戏黑话)增强用户信任;甚至开发“紫夜主题”的虚拟界面,让用户在操作过程中持续强化对品牌的认知。这些策略并非孤立存在,而是围绕“紫夜”的核心意象,构建了从“看到名字”到“使用平台”的完整体验闭环。

行业启示:中小平台的“命名破局术”

在虚拟商品交易平台巨头林立的背景下,“紫夜卡盟”的命名策略为中小平台提供了重要启示:在红海市场中,与其在巨头阴影下比拼资源,不如用“精准命名”开辟细分赛道。其背后隐藏的行业秘密是:虚拟商品消费已进入“体验经济”阶段,用户购买的不仅是商品,更是品牌传递的情感价值与场景认同。

“紫夜卡盟”的成功,本质是对“命名即战略”的践行。一个好的品牌名称,应该是一把钥匙,能打开特定用户群体的心智之门;一面镜子,能反射平台的差异化定位;一种语言,能与目标用户达成情感共鸣。对于中小平台而言,与其盲目追求“大而全”,不如像“紫夜卡盟”一样,用“小而美”的命名锁定细分场景,用“深而透”的运营构建竞争壁垒,在巨头的缝隙中找到属于自己的生态位。

紫夜卡盟的名字背后,没有惊天动地的秘密,只有对用户需求的极致洞察、对行业趋势的敏锐把握,以及用“一个名字”撬动整个品牌体系的战略智慧。在虚拟与现实加速融合的今天,这种“以小见大”的命名哲学,或许正是所有平台穿越竞争迷雾的关键密钥。