腾讯无动于衷?卡盟现象为何未引起举报?这一问题背后,折射出虚拟经济时代平台监管的深层困境。当“卡盟”这一灰色地带的虚拟交易平台在部分网络空间悄然蔓延,公众对平台责任的追问直指腾讯作为互联网巨头的监管能力与边界。然而,将现象简单归因于“无动于衷”,或许忽略了卡盟生态的复杂性、监管技术的局限性,以及平台与灰色地带之间微妙的价值平衡逻辑。

卡盟现象的本质,是虚拟商品交易链条中的“监管真空”。所谓卡盟,最初以游戏点卡、充值代理为名义,逐渐演变为集虚拟货币交易、个人信息倒卖、甚至诈骗工具分发于一体的隐蔽平台。其核心特征在于“去中心化”与“技术伪装”:交易双方通过加密通讯工具联络,资金流转依托第三方支付平台“跑分”洗钱,商品则以“教程”“软件”等虚拟形态存在,规避了传统电商的实物监管。这种“无实体、无固定场所、无明确责任人”的三无特性,使其天然游离于传统监管框架之外。腾讯作为平台方,即便掌握着海量用户数据,也难以穿透层层伪装锁定卡盟的真实运营主体——这并非技术能力不足,而是灰色地带的“反侦察”设计本身就针对平台监管逻辑进行了针对性规避。

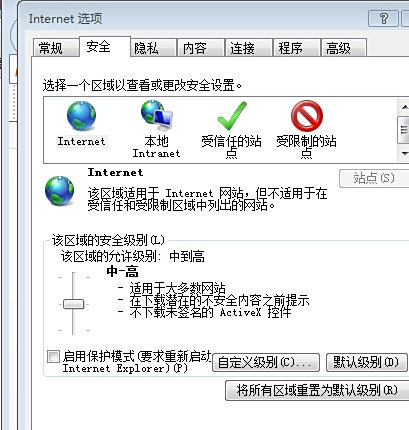

从腾讯的监管机制看,“未引起举报”并非等同于“不作为”,而是举报-处置链条存在天然的滞后性。目前,主流平台的内容审核多依赖“AI预筛+人工复核”的双轨模式:AI通过关键词识别、图片特征比对等技术拦截违规内容,人工团队则处理复杂案例。但卡盟的传播恰恰擅长“打擦边球”——其交易话术频繁更换关键词(如用“资源站”替代“卡盟”),教程文件经过加密压缩,甚至将违规内容隐藏在看似合法的游戏攻略中。这种“游击战术”导致AI模型的识别准确率大打折扣,而人工审核面对海量数据时,又难以精准定位分散在私域、小众社群中的卡盟链接。此外,用户举报本身存在“门槛”:多数受害者因涉及虚拟财产纠纷,举证难度大;而普通用户即便发现可疑链接,也可能因“事不关己”或“举报流程繁琐”而选择沉默。这种“低举报率”与“高隐蔽性”的叠加,使得卡盟现象难以进入平台监管的优先级队列。

更深层的挑战,在于平台经济中“合规成本”与“生态价值”的博弈。腾讯作为拥有社交、游戏、支付全链路服务的平台,其生态内虚拟商品交易规模庞大——从游戏皮肤到数字藏品,合法虚拟经济是腾讯商业版图的重要支柱。卡盟等灰色地带的存在,本质上是虚拟经济“野蛮生长”的副产品:一方面,它满足了部分用户对低价虚拟商品的需求,形成了隐性的市场需求;另一方面,它通过规避平台抽成、绕过实名认证等方式,对腾讯的合规生态形成冲击。在此背景下,平台面临两难:若采取“一刀切”的强监管措施,可能误伤正常虚拟商品交易,引发用户流失;若放任灰色地带存在,又可能面临政策风险与品牌声誉损害。这种“平衡术”使得腾讯对卡盟的处置往往呈现出“选择性打击”的特点——即对涉及诈骗、资金盘等恶性案件配合警方查处,但对纯虚拟交易的灰色平台则保持“有限度容忍”,这种策略在外界看来难免被解读为“无动于衷”。

政策与技术的代差,进一步加剧了监管困境。当前,针对虚拟商品交易的法律法规仍处于完善阶段,对于“卡盟”这类游离在刑事犯罪与行政违规之间的灰色地带,缺乏明确的界定标准与处置依据。平台在监管时往往面临“无法可依”的尴尬:例如,卡盟交易的虚拟货币是否属于“非法财物”,其教程是否构成“传授犯罪方法”,这些问题需要司法部门的最终认定,而平台只能采取临时封禁等措施。同时,随着区块链、AI生成内容等新技术的发展,卡盟的“技术伪装”能力也在迭代——利用智能合约自动分账、通过AI生成虚假交易记录、甚至搭建去中心化交易协议(DEX)规避平台监管,这些技术手段使得传统的“中心化监管”模式逐渐失效。腾讯即便投入大量资源建设风控系统,也可能陷入“道高一尺,魔高一丈”的被动局面。

值得注意的是,“腾讯无动于衷”的质疑,某种程度上也反映了公众对平台责任的过高期待。在数字经济时代,平台已不仅仅是“中立的技术提供者”,更成为数字社会的“守门人”。但“守门人”的职责边界需要法律与社会的共同界定:平台是否需要对用户在私域社群中的行为负责?是否应承担无限度的内容审查义务?这些问题在全球范围内都存在争议。例如,欧盟《数字服务法》(DSA)要求平台承担“风险管控义务”,但也明确界定了“通知-删除”的责任范围;我国《互联网信息服务管理办法》则强调“平台主体责任与用户自律相结合”。将所有监管压力集中于腾讯,既不现实,也可能抑制虚拟经济的创新活力。卡盟现象的长期存在,本质上是技术发展、市场需求与监管滞后共同作用的结果,其解决需要立法完善、技术升级、用户教育等多方协同,而非单纯依赖平台的“单打独斗”。

回到核心问题:腾讯无动于衷?卡盟现象为何未引起举报?答案或许在于,这并非简单的“不作为”,而是虚拟经济治理难题的缩影。平台在技术、法律与商业利益之间的艰难平衡,灰色地带“反监管”生态的持续进化,以及公众对平台责任的认知差异,共同构成了这一现象的复杂性。要破解困局,既需要腾讯等平台主动优化监管技术、降低举报门槛,也需要政策部门加快立法进程、明确责任边界,更需要用户提升风险意识、拒绝参与灰色交易。唯有如此,才能让虚拟经济在规范与创新中健康发展,让“卡盟”这类灰色地带失去生存土壤。