在数字交易蓬勃发展的今天,自助卡盟作为一种便捷的虚拟商品交易平台,广泛应用于游戏点卡、话费充值、会员服务等场景。订单号作为交易的核心标识,既是用户查询订单状态的“钥匙”,也是平台保障交易安全的重要屏障。然而,网络上关于“自助卡盟订单号破解方法”的讨论层出不穷,甚至有人声称能通过特定技术“破解”订单号获取未付款商品。这些说法究竟是技术真相还是营销噱头?自助卡盟订单号破解真的可行吗?本文将从技术原理、法律风险、行业现状等多维度深度剖析,揭开所谓“破解方法”的真实面目。

一、订单号机制:安全设计的“第一道防线”

要探讨订单号破解的可行性,首先需理解订单号的生成逻辑。自助卡盟的订单号并非简单的随机数字,而是经过多重加密和算法生成的唯一标识符。其设计通常包含三个核心要素:时间戳(精确到毫秒)、用户ID(或设备唯一标识)以及随机盐值(防止重复)。例如,某平台的订单号可能采用“Unix时间戳+用户哈希值+6位随机数”的组合,长度在12-18位之间,且具备以下特征:

唯一性:同一时间、同一用户、同一商品生成的订单号绝对不重复,即使商品相同,订单号也会因随机盐值差异而不同;

不可预测性:随机盐值采用加密算法(如SHA-256)生成,外部无法通过历史订单号推测下一单的编号;

绑定性:订单号与用户账户、支付状态、商品信息强绑定,未完成支付的订单号无法直接关联到商品权益。

这种设计本质上是通过“复杂算法+动态参数”构建安全屏障,使得单纯通过“猜测订单号”获取商品的可能性趋近于数学意义上的“零”。正如网络安全专家所言:“订单号不是保险柜密码,而是带锁的抽屉——没有钥匙,暴力开启的成本远超收益。”

二、“破解方法”的技术真相:漏洞、骗局与认知误区

网络上流传的“订单号破解方法”大致可分为三类,每一类的技术可行性与实际风险都截然不同:

1. “漏洞扫描工具”:伪技术下的“钓鱼陷阱”

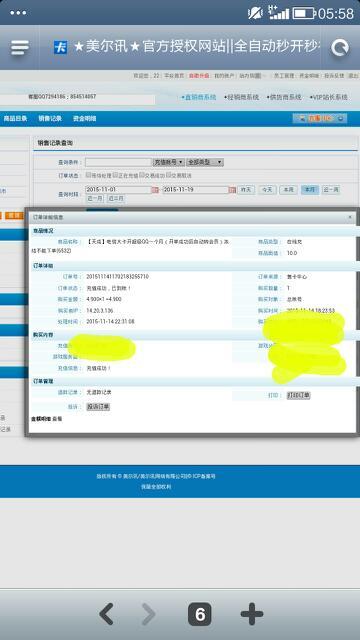

部分声称能“扫描卡盟系统漏洞”的工具,实则是木马程序或钓鱼软件。其逻辑是通过诱导用户下载恶意程序,窃取用户账户信息(如登录密码、支付密码),而非破解订单号。例如,某“破解工具”要求用户输入订单号和平台账号,后台实则记录账号密码,再利用用户信息登录账户盗取余额。这种行为本质是诈骗,与“技术破解”无关。

2. “订单号生成器”:算法局限下的“无效尝试”

少数“技术爱好者”尝试通过分析订单号规律,编写“生成器”模拟订单号。但如前所述,订单号的随机盐值和哈希算法使其无法被逆向推导。即使能生成符合格式规律的数字,这些数字也无法与平台数据库中的有效订单匹配——就像你随机拨出一串电话号码,无法保证接通的是某个特定用户的电话。

3. “内部渠道”:违法犯罪的“高风险伪装”

所谓“卡盟内部员工能修改订单号”的说法,虽在理论上存在“权限滥用”的可能,但实际操作中风险极高。根据《刑法》第285条,非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据罪最高可处七年有期徒刑。正规卡盟平台对内部操作有严格审计机制,任何异常订单修改都会触发报警,所谓“内部渠道”不过是犯罪分子利用用户贪念设下的陷阱,一旦参与,用户将从“受害者”沦为“共犯”。

三、法律与道德红线:破解行为的高成本“赌博”

无论“破解方法”真假,其背后隐藏的法律风险与道德代价都是不可承受之重。

从法律角度看,我国《网络安全法》《刑法》明确规定,非法获取计算机信息系统数据、破坏计算机系统功能均属犯罪行为。即使只是“尝试破解订单号”,一旦被认定为“主观故意”,即可构成违法。某地警方曾通报案例:一名大学生因购买“订单号破解教程”,并尝试入侵卡盟系统,最终被处以行政拘留,并承担平台经济损失赔偿。

从道德角度看,自助卡盟的运营依赖平台的信任机制。破解订单号本质是盗窃他人劳动成果——平台需要支付上游供应商货款、承担服务器成本,而“破解行为”直接损害平台利益,最终会导致平台提高商品价格或关闭服务,损害的是所有诚信用户的权益。

四、行业趋势:安全升级与“伪需求”的消亡

随着技术迭代与监管趋严,所谓“订单号破解”的生存空间正在被彻底挤压。

一方面,卡盟平台的安全防护能力持续提升。目前主流平台已采用“动态令牌+双重验证+区块链存证”技术:用户登录需短信验证码,订单生成后信息上链存证,任何篡改操作都会留下不可逆的记录。例如,某头部卡盟平台引入AI风控系统,能实时监测异常订单行为(如短时间内大量查询不同订单号),并自动触发冻结机制。

另一方面,用户维权渠道日益完善。对于订单异常(如未到账、重复扣款),用户可直接通过平台客服、12315消费者投诉平台或法律途径解决,无需诉诸“破解”。据中国消费者协会数据,2023年虚拟商品投诉量同比下降18%,其中“平台处理及时率”提升至92%,说明正规维权已能有效解决问题。

结语:拒绝“捷径陷阱”,拥抱安全交易

所谓“自助卡盟订单号破解方法”,不过是技术外衣下的利益骗局,是违法犯罪行为的“美丽包装”。在数字时代,任何试图绕过规则的行为,最终都将付出远超预期的代价。对于用户而言,保护个人信息、选择正规平台、通过合法途径维权,才是享受便捷交易的正道。对于行业而言,唯有持续加强技术防护、完善监管机制,才能构建健康可信的交易生态。记住:真正的“安全”,从来不是靠破解漏洞,而是靠对规则的敬畏与对诚信的坚守。