识别857卡盟的欺诈手段、强化信息安全防护是用户避免损失的关键。在虚拟商品交易蓬勃发展的当下,各类卡盟平台如雨后春笋般涌现,其中以“857卡盟”为代表的所谓“高性价比”交易平台,实则暗藏欺诈风险,成为不法分子窃取用户信息、骗取财产的重要工具。这类平台利用用户对低价虚拟商品的需求心理,构建看似正规的交易生态,却在交易环节中设置多重陷阱,最终导致用户财产损失与信息泄露。深入剖析857卡盟欺诈网站的运作逻辑与危害,并掌握有效的识别与防范策略,是每一位网络用户必须面对的安全课题。

857卡盟这类欺诈平台的本质,是“虚假低价”与“信息窃取”的双重伪装。通常,平台会以“游戏点卡充值折扣低至1折”“话费流量直充优惠”“虚拟商品批发价”等极具诱惑力的宣传吸引用户注册,甚至通过社交媒体、短视频平台投放广告,营造“正规老牌平台”的假象。然而,当用户尝试充值或交易时,问题便接踵而至:部分平台要求用户“预存保证金”才能享受低价,或以“系统维护”“账户异常”为由诱导用户反复转账;更有甚者,在用户支付后直接拉黑失联,或发送伪造的“到账截图”,实则并未完成充值。这些手段的核心,都是利用用户对“低价”的贪念,绕过正规交易流程,最终实现非法获利。

欺诈手段的升级让857卡盟类平台的隐蔽性更强,其危害也从单纯的财产损失延伸至信息安全领域。具体而言,这类平台的欺诈行为呈现三大特征:一是“钓鱼链接”伪装,平台官网或下载链接可能被植入木马程序,用户点击后,手机或电脑的键盘记录、支付密码、身份证号等敏感信息会被窃取;二是“虚假客服”诱导,诈骗分子冒充平台客服,以“退款”“解冻账户”为由,要求用户提供银行卡验证码或扫描“二维码”,实则直接转走账户资金;三是“信息倒卖产业链”,部分平台在收集用户信息后,会将数据打包出售给其他诈骗团伙,导致用户陷入“连环骗局”,如接到精准的电信诈骗、网络贷款推销等,个人信息被反复利用。据网络安全行业观察,857卡盟类平台的受害者中,超过60%不仅遭遇财产损失,还面临个人信息被滥用的长期风险。

面对857卡盟这类欺诈网站,用户需建立“风险前置”的识别逻辑,从平台资质、交易流程、用户反馈三个维度切入,避免踏入陷阱。首先,核查平台资质是基础。正规虚拟商品交易平台需在工信部备案(ICP备案),且备案信息与官网一致,而857卡盟类平台往往存在“备案信息缺失”“备案主体与实际运营不符”等问题。用户可通过“工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”查询备案详情,对“未备案”或“备案异常”的平台保持高度警惕。其次,警惕“非正规支付渠道”。正规平台支持支付宝、微信支付等第三方担保交易,而欺诈平台常要求用户直接转账至个人银行卡或通过“不明第三方支付”付款,这种“脱离担保”的交易方式意味着一旦发生纠纷,用户难以追回资金。最后,参考用户反馈需理性。857卡盟类平台常通过“刷好评”伪造口碑,用户需重点查看近期负面评价,尤其是“充值不到账”“客服失联”“信息泄露”等关键词,若此类评价集中出现,平台可信度极低。

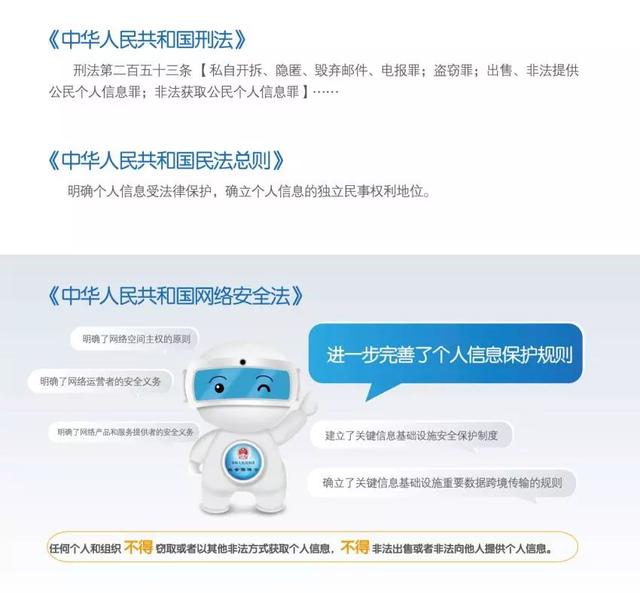

信息安全防护的核心在于“主动防御”与“事后补救”的协同。在交易前,用户应养成“最小信息提供”原则,不向平台透露身份证号、银行卡号等非必要信息;开启手机与电脑的“安全软件防护”,定期查杀木马病毒,避免点击陌生链接或下载非官方APP。交易过程中,若遇到“要求转账至个人账户”“提供验证码”等异常情况,需立即终止交易,并向平台官方客服核实(注意通过官网公布的联系方式,而非页面提供的“在线客服”)。若不幸遭遇欺诈,应第一时间保存聊天记录、转账凭证、平台页面截图等证据,向公安机关报案(可拨打110或通过“国家反诈中心”APP提交线索),同时联系银行或支付平台申请冻结交易,最大限度减少损失。此外,用户需定期修改重要账户密码,避免“一套密码走天下”,降低信息泄露后的连锁风险。

从行业视角看,857卡盟类欺诈网站的存在,折射出虚拟商品交易市场的监管漏洞与用户安全意识不足的双重挑战。当前,虚拟商品交易具有“虚拟性”“跨地域性”“匿名性”等特点,部分不法分子利用这些特征,频繁更换平台名称和服务器地址,逃避监管。对此,监管部门需加强对虚拟商品交易平台的资质审核,建立“黑名单”制度,对涉嫌欺诈的平台依法关停;支付平台则应优化风控系统,对“频繁个人收款”“异常交易金额”等行为进行拦截,切断资金链。而用户作为交易主体,需从“追求低价”转向“重视安全”,认识到“免费的是最贵的,低价的往往有陷阱”,主动选择口碑良好、资质齐全的正规平台,共同挤压欺诈平台的生存空间。

信息安全已成为数字时代个人与社会的“隐形资产”,而857卡盟这类欺诈网站正是这一资产的重要威胁。面对不断翻新的诈骗手段,用户唯有保持理性警惕,掌握识别与防范知识,才能在虚拟商品交易中守护好个人信息与财产安全。同时,只有监管、平台、用户三方形成合力,构建“技术防护+制度约束+意识提升”的安全生态,才能让虚拟商品交易回归便捷、高效的本质,而非成为欺诈滋生的温床。记住,每一次对可疑平台的拒绝,都是对自身信息安全的一次加固;每一次对正规交易的选择,都是对健康网络环境的一份贡献。