使用ski卡盟支付时,你的个人信息安全是否有保障?这一问题随着第三方支付场景的细分愈发凸显。作为聚焦虚拟交易、游戏充值等领域的支付平台,ski卡盟在便捷性与安全性之间始终面临平衡——其运作模式涉及大量敏感信息采集,但技术防护与监管合规性却常被用户忽视。在数字支付渗透率突破90%的当下,个人信息安全已成为用户选择支付工具的核心考量,而ski卡盟这类垂直支付平台的安全能力,直接关系到用户数据主权与财产安全。

一、ski卡盟的运作模式:信息收集的“双刃剑”

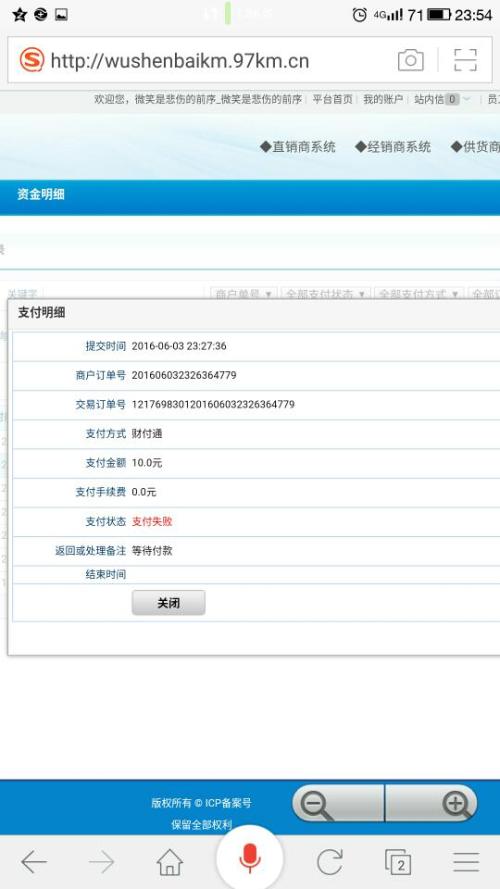

ski卡盟作为第三方支付聚合平台,主要服务于游戏点卡、虚拟货币、电商代购等非标准化交易场景。用户在使用其支付服务时,需完成一系列信息采集:注册环节需提交手机号、身份证号,绑定时需录入银行卡号与有效期,交易过程中则会产生支付密码、设备指纹、IP地址等行为数据。这些信息本应是平台保障交易安全的基石,却也可能成为信息泄露的源头。

与传统支付工具不同,ski卡盟的商户端审核机制相对宽松,部分中小商户甚至个人卖家可直接接入平台。这种“轻资产”模式虽能快速扩张商户规模,却导致信息流转环节增多——用户数据需从客户端传输至平台服务器,再同步至商户系统,每个节点都可能成为安全漏洞。例如,2023年某第三方支付平台因商户系统被攻破,导致10万条用户交易记录泄露,此类风险在ski卡盟这类依赖外部商户的平台上同样存在。

二、信息泄露的风险点:从“被动泄露”到“主动滥用”

个人信息安全的核心风险,不仅在于数据是否被窃取,更在于泄露后的滥用链条。在使用ski卡盟支付时,用户面临三重潜在威胁:

一是技术防护的“形式化”。部分平台宣称采用“256位SSL加密传输”“实名认证核验”,但实际执行中可能存在“伪加密”现象——仅对传输过程加密,而存储数据仍以明文或低强度加密方式留存。更有甚者,为降低成本,平台未对敏感信息进行脱敏处理,导致身份证号、银行卡号等核心数据一旦泄露,可直接被用于黑产交易。

二是内部管理的“权限失控”。第三方支付平台的员工可接触大量用户数据,若缺乏严格的权限分级与操作审计,个别内部人员可能通过“越权查询”“数据导出”等方式倒卖信息。据行业调研,超60%的数据泄露事件源于内部人员操作,而ski卡盟这类规模较小的平台,往往更难建立完善的内部风控体系。

三是外部攻击的“精准化”。黑客针对支付平台的攻击手段已从“广撒网”转向“定向突破”。例如,通过伪造商户接口植入恶意代码,窃取用户支付信息;或利用平台漏洞绕过实名认证,批量注册虚假账户进行洗钱。2022年某虚拟支付平台因API接口安全漏洞,导致5万用户银行卡信息被用于盗刷,此类风险对ski卡盟而言并非危言耸听。

三、保障措施的“虚实之间”:平台承诺与用户现实的差距

面对信息泄露风险,ski卡盟等平台常以“多重验证”“实时监控”等话术吸引用户,但这些措施的实际效果需理性审视。

所谓“实名认证”,在部分场景下已沦为“形式审核”。只需上传身份证照片,无需人脸识别或活体检测即可完成认证,导致“冒用他人身份注册”成为可能。而“交易监控”往往仅针对异常金额(如单笔超5万元),对频繁小额转账、同一IP多账户登录等异常行为缺乏有效拦截。

更关键的是,ski卡盟对用户数据的“生命周期管理”存在明显短板。交易完成后,用户信息应按《个人信息保护法》要求及时删除或匿名化,但部分平台为“二次营销”,长期留存用户消费偏好、设备型号等数据,甚至将信息打包出售给第三方广告商。这种“数据留存惯性”,使得用户即便停止使用平台,个人信息仍可能被持续滥用。

四、用户视角:便利与安全的“非零和博弈”

选择ski卡盟支付的用户,往往更看重其“低手续费”“到账快”等优势,却对个人信息安全存在“幸存者偏差”——“我用了这么久都没事,应该没问题”。这种认知忽视了一个基本事实:信息泄露具有“延迟性”,今天的“安全”不代表明天的“无风险”。

当用户的身份证号、银行卡号在黑产市场流通后,可能面临“精准诈骗”(如冒充客服退款)、“账户盗刷”(利用获取的支付密码盗刷资金)、“身份冒用”(以用户名义注册网贷平台)等多重风险。更隐蔽的风险在于“数据画像”:平台通过分析用户的交易习惯、消费能力,形成“用户标签”,这些标签可能被用于“大数据杀熟”或歧视性服务,损害用户公平交易权。

五、破局之路:从“被动防御”到“主动治理”

保障ski卡盟支付场景下的个人信息安全,需用户、平台与监管三方协同发力。

对用户而言,需建立“最小必要授权”原则——非必要不提供额外信息,如注册时关闭“位置权限”“通讯录权限”;定期修改支付密码,开启“设备锁”“指纹支付”等二次验证;避免在公共WiFi环境下使用ski卡盟支付,降低中间人攻击风险。

对平台而言,安全投入不能仅停留在“宣传层面”。需建立“数据分类管理”机制,对身份证号、银行卡号等敏感数据采用“加密存储+访问隔离”;引入第三方安全机构进行渗透测试,及时修复系统漏洞;落实“用户数据删除权”,允许用户自主查询、更正、删除个人信息。

对监管而言,需强化对第三方支付平台的“穿透式监管”。明确滑雪卡盟这类垂直支付平台的“数据安全责任”,要求其定期提交安全审计报告;对商户资质进行“动态核查”,清理无真实经营主体的虚假商户;建立“黑产数据共享机制”,将泄露的用户信息纳入反诈数据库,从源头遏制信息滥用。

个人信息安全不是抽象的“技术概念”,而是与每个人息息相关的“数字权利”。当用户选择ski卡盟支付时,既需享受其带来的便利,也需清醒认知其中的风险;平台更需摒弃“重流量轻安全”的短视思维,将技术投入与合规管理作为核心竞争力。唯有在便利与安全之间找到平衡,第三方支付行业才能从“野蛮生长”走向“规范发展”,让用户真正实现“放心支付”。